En surfant un peu sur internet, notamment sur les pages consacrées aux actualités de l’île aux parfums, on trouve un montage humoristique assez parlant. Il y est question de l’état des routes, à travers une comparaison entre Mayotte et la métropole. On y voit un automobiliste « sobre » allant tout droit sur la route en métropole, mais faisant des zigzags en étant saoul, et le contraire à Mayotte : l’automobiliste sobre est contraint de zigzaguer pour éviter les trous sur la route, mais va tout droit une fois saoul. Étonnamment drôle, mais malheureusement bien vrai. Éviter les trous – pour ne pas parler de mares – est devenu, chez nous, un sport quotidien. À condition toutefois de pouvoir les voir. Durant la saison des pluies en effet, le bitume est régulièrement recouvert d’eau. La faute aux caniveaux d’évacuations, trop encombrés de déchets pour ne pas dégueuler les flux d’eau encaissés durant la moitié de l’année. En termes d’entretien de voirie et de sécurité de ses usagers, automobilistes ou piétons, Mayotte frise la sortie de route.

Agacement

Sur le réseau social Facebook, plusieurs pages traitent en direct des conditions de transports ou de l’actualité à Mayotte : « Infos Routes Mayotte« , « Association des usagers des routes mahoraises », ou encore « Caribou Pamandzi. » Le problème de l’état des axes de circulation y revient régulièrement. À coups de photographies et de commentaires, les membres dénoncent l’état bien souvent calamiteux du réseau mahorais. Le problème occupe et agace les esprits, comme le constate tous les jours un des administrateurs du groupe : « C’est une évidence, cela endommage les véhicules et induit des coûts. Que ce soit les routes communales ou départementales, il faut faire attention. » Lui-même d’ailleurs en a fait les frais : « Un caniveau ouvert dans lequel j’ai buté. Résultat : un pneu éclaté. Mais cela peut arriver à tout le monde, y compris à des piétons qui peuvent tomber dedans. »Certains habitants prennent même soin de reboucher eux-mêmes les trous avec du gravier, en attendant une intervention des pouvoirs publics. « Quand on voit l’état des routes, il y a de quoi devenir las, et c’est ce qu’il se passe », reprend le responsable de la page Facebook. « Les citoyens payent, ils aimeraient que cela se retrouve quelque part. Nous jugeons tous la qualité des infrastructures, des installations, et de la qualité de vie qui va avec. Nous aimerions voir autre chose. »

Département, communes et Deal

Pour bien comprendre la problématique, il faut d’abord se pencher sur les différents échelons administratifs qui régissent l’entretien de la voirie. Il en existe trois : les communes, pour les voies communales, le Département, pour les routes départementales, et l’État pour les routes nationales, à travers la Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Deal). Particularité à Mayotte, cette dernière, c’est-à-dire l’État, met ses agents à disposition du Département. Plus simplement, en plus de l’entretien et la gestion des 90 km de routes nationales dont elle a la compétence, elle assure également l’entretien des 140 km de routes départementales en fonction du budget que le département y consacre.

Chaque année, la Deal programme donc un certain nombre d’interventions, que le Département est libre ou non de valider. Et c’est là que le bât blesse : les moyens alloués par ce dernier sont extrêmement insuffisants, en tout cas jusqu’à aujourd’hui. Là où il faudrait environ huit-millions d’euros pour entretenir les routes départementales (l’État consacre par exemple 8,5 millions d’euros aux routes nationales à Mayotte, qui sont de fait en bon état), le Département n’y a consacré que 500 000€ sur l’année 2015, faute de budget voté en ce sens. Quasiment rien. Christophe Trollé, chef du service Infrastructures, sécurité et transports à la Deal, explique ainsi qu’il n’est pas possible de remettre le réseau départemental en état, si celui qui en a la compétence et qui vote le budget qui y est consacré, c’est-à-dire le Département, n’est pas en mesure d’apporter les moyens nécessaires : « On fait ce qu’on peut, en fonction de ce que l’on a. »Le Département explique de son côté que l’absence de programmation l’année dernière tient au changement d’exécutif, et au temps nécessaire à l’installation des commissions d’appels d’offres pour l’entretien des routes.

Au final : la réflexion sur leur réfection a dû être reprise à zéro, et n’était opérationnelle qu’au mois de septembre. Trop tard pour être intégré à l’exercice 2015, pour lesquels « 2,5 millions étaient toutefois prévus. »Un manque de moyens d’autant plus problématique que les coûts engendrés par ce manque d’entretien ne peuvent, au final, que creuser la facture. Techniquement parlant, une route est comme tout, l’entretenir permet de la faire durer. Et selon le technicien, « l’ampleur de la tâche sur le réseau départemental est assez grande. Aujourd’hui, son état est critique par endroit. Il nécessite de gros travaux de réhabilitation, qui pourraient être évités grâce à un entretien courant, préventif. » Des p’tits trous, des p’tits trous… et puis de gros trous.

Un réseau en bon état pour 2020 ?

Une lueur d’espoir existe tout de même pour les usagers de la route : lors de sa dernière séance plénière, le 23 février dernier, le Département a voté un budget consacré aux routes de 4 millions d’euros au titre de rattrapage sur l’année 2015, auxquels s’ajoutent 4 autres millions d’euros au titre de l’année 2016. Soit quelque 8 millions d’euros pour cette année, grâce auxquels la Deal pourra faire face à l’urgence. « Si l’effort se poursuit à cette hauteur », reprend Christophe Trollé, nous serons en mesure de fournir un réseau routier départemental en bon état d’ici quatre ans. »Si l’effort se maintient, toutefois, car les 8 millions d’euros de cette année correspondent en réalité au budget sur deux ans. Ce qui nous fait 4 millions par an. Reste donc à savoir si ce sont 4 ou 8 millions par an qui seront votés lors des prochains budgets. Bonne nouvelle : l’engagement du Département devrait se poursuivre, comme l’explique Mustoihi Mari, directeur général adjoint du service aménagement et infrastructures au Conseil départemental : « Pour remettre en état le réseau départemental, la Deal préconise en effet un investissement de 8.8 millions d’euros par an, durant trois ans, avant un retour à la normale, soit 7 millions d’euros par an. C’est ce qui devrait être décidé, grâce notamment au Contrat plan État-Région, qui permet d’engager 32 millions d’euros sur la période 2014-2020 (27 millions du Département, 5 millions de l’État, N.D.L.R.).

Une lueur d’espoir existe tout de même pour les usagers de la route : lors de sa dernière séance plénière, le 23 février dernier, le Département a voté un budget consacré aux routes de 4 millions d’euros au titre de rattrapage sur l’année 2015, auxquels s’ajoutent 4 autres millions d’euros au titre de l’année 2016. Soit quelque 8 millions d’euros pour cette année, grâce auxquels la Deal pourra faire face à l’urgence. « Si l’effort se poursuit à cette hauteur », reprend Christophe Trollé, nous serons en mesure de fournir un réseau routier départemental en bon état d’ici quatre ans. »Si l’effort se maintient, toutefois, car les 8 millions d’euros de cette année correspondent en réalité au budget sur deux ans. Ce qui nous fait 4 millions par an. Reste donc à savoir si ce sont 4 ou 8 millions par an qui seront votés lors des prochains budgets. Bonne nouvelle : l’engagement du Département devrait se poursuivre, comme l’explique Mustoihi Mari, directeur général adjoint du service aménagement et infrastructures au Conseil départemental : « Pour remettre en état le réseau départemental, la Deal préconise en effet un investissement de 8.8 millions d’euros par an, durant trois ans, avant un retour à la normale, soit 7 millions d’euros par an. C’est ce qui devrait être décidé, grâce notamment au Contrat plan État-Région, qui permet d’engager 32 millions d’euros sur la période 2014-2020 (27 millions du Département, 5 millions de l’État, N.D.L.R.).

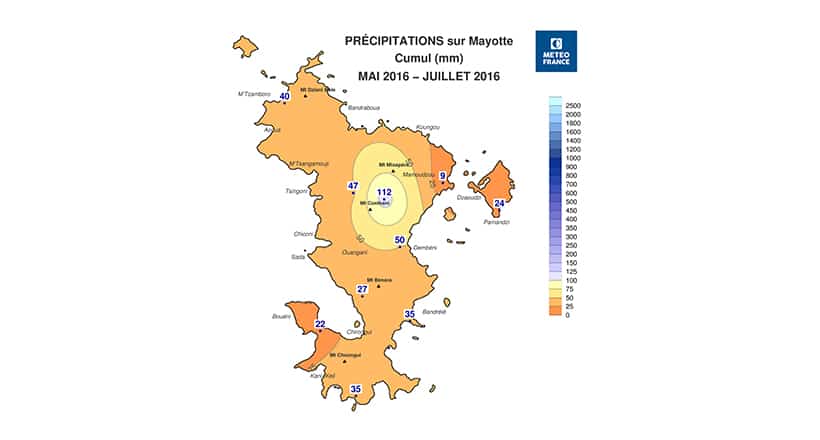

Les premières améliorations sur notre réseau seront d’ailleurs visibles dès cette année. » Lesquelles? Cela reste à déterminer, et le Département s’en remet à la Deal pour déterminer les opérations prioritaires.Pour autant, malgré ce manque de moyens, ne peut-on pas considérer que les particularismes géographiques de Mayotte rendent la tâche compliquée? Nous entendons ainsi souvent que la saison des pluies est responsable de l’état des routes. Oui et non, comme l’explique Christophe Trollé : « La topographie de Mayotte, considérée techniquement comme de moyenne montagne, ne facilite pas l’ouvrage, c’est vrai. La poussière et les fortes pluies non plus, car la pluie est l’ennemi numéro un des routes. Mais elle n’empêche pas un entretien régulier, justement car on sait que les agressions de l’eau sont fortes. » Et de prendre l’exemple de la rocade de M’Tsapéré, « que l’on a refait il y a quelques années, et qu’il suffit désormais d’entretenir. » Résultat : elle est en bon état.

En réalité, les agressions les plus problématiques à gérer tiennent donc aux comportements humains : hausse du trafic poids-lourds, mauvais bâchage de ceux transportant des graviers et qui tombent de fait en bonne quantité sur la route, écoulement d’eau trop fort dû à la forte érosion des sols, mais aussi aux implantations d’habitations sur les pentes. Les propriétaires, pour y accéder, créent des chemins directement depuis la route, sans avoir conscience des normes techniques à respecter. Au final, ils créent ainsi de grosses rigoles dans lesquelles l’eau s’engouffre pour se retrouver sur les routes, ou dans des caniveaux pas prévus à cet effet, et donc rapidement saturés. En ce sens, les interventions se multiplient pour emmener les propriétaires à répondre aux normes que la voirie exige.

Des caniveaux saturés

Se pose d’ailleurs un autre constat : déchets, sable, boue séchée, herbes… l’encombrement des caniveaux pose question. Comme pour les routes à proprement parler, ces dépendances sont sous la responsabilité des institutions auxquelles les routes correspondent, sauf en agglomération où ce sont les communes qui en ont la compétence. Ainsi, la Deal n’assure l’entretien des caniveaux et bords de routes nationales et départementales qu’hors agglomération… même s’il faut parfois parer à l’urgence.

Se pose d’ailleurs un autre constat : déchets, sable, boue séchée, herbes… l’encombrement des caniveaux pose question. Comme pour les routes à proprement parler, ces dépendances sont sous la responsabilité des institutions auxquelles les routes correspondent, sauf en agglomération où ce sont les communes qui en ont la compétence. Ainsi, la Deal n’assure l’entretien des caniveaux et bords de routes nationales et départementales qu’hors agglomération… même s’il faut parfois parer à l’urgence.

En effet, le problème des ravines saturées est régulier. « Elles ont été construites pour recueillir les écoulements d’eau de la route, mais servent parfois aussi à canaliser les écoulements des villages », explique Christophe Trollé. Résultat : elles sont rapidement encombrées et ne peuvent plus assurer leur rôle premier. Le responsable reprend « Lorsqu’on a des situations très critiques, si la commune ne peut pas entretenir ses caniveaux et que cela risque de dégrader nos ouvrages routiers, nous prenons la décision d’intervenir à leur place, même si ce n’est pas notre rôle. »Nous avons tenté à maintes reprises de joindre l’Association des maires de Mayotte, afin de comprendre les difficultés budgétaires ou techniques auxquelles les municipalités devaient faire face sur les questions de voiries. En vain.

En revanche, la mairie de Mamoudzou a pu nous éclairer sur la complexité des communes à assurer la réfection des voiries. En cause, comme ailleurs, l’impossibilité de tout faire à la fois, avec des budgets serrés, et le coût particulièrement élevé des enrobés bitumineux. Un problème auquel se rajoute le manque de visibilité sur leur recette dont les communes souffrent : « »L’État ne nous donne pas les bases fiscales nécessaires pour que nous puissions avoir cette vision à long terme », commente ainsi un élu de la Ville.

Au final : l’entretien de la voirie se fait au coup par coup.Adjoint au maire chargé, entre autres, de la voirie, des réseaux divers et des équipements publics, Ibrahim Ali, rappelle toutefois que Mamoudzou a mis en place un plan 2015-2020, à financement 100% communal, destiné à offrir à terme un réseau routier digne de ce nom : « L’année dernière, 1,8 million ont été investis dans ce cadre. Ils vont permettre dès les prochaines semaines d’engager la réfection d’une route à Kawéni, de deux autres à Cavani, d’une sur Mamoudzou centre, et d’une autre à Vahibé. À chacune des opérations que nous menons, les axes sont refaits entièrement : bitume, trottoirs, caniveaux, et éclairages, afin que la remise à niveau soit totale. »De même, les caniveaux et ravines de la capitale vont bénéficier d’un grand plan d’entretien, de modernisation et de sécurisation, afin de les rendre efficaces et adaptés à la démographie croissante de la ville.

Obligation d’entretien et de sécurisation

Dans leurs articles L 131-2, L 131-3, et L 3221- 4, le Code de la voirie routière et le Code général des collectivités indiquent clairement que les collectivités ont une obligation d’entretien et de sécurisation de la voirie. C’est ce que confirme Rémy Josseaume, avocat en droit routier au barreau de Paris, et président de l’Automobile club des avocats : « Les collectivités doivent obligatoirement affecter une partie de leur budget à l’entretien de leur voirie, à la fois en termes d’usage, mais aussi de signalisation. » Toutefois, une fois cette affectation budgétaire effectuée, peuvent-elles se dédouaner de toute responsabilité? Non, car la route doit être praticable et accessible : « En cas d’accident, comme un pneu qui éclate à cause d’un trou par exemple, le conducteur doit prouver le lien de cause à effet, grâce à des témoignages ou une expertise du véhicule. Mais une fois ce lien effectué, ça sera à la collectivité mise en cause d’apporter la preuve que l’entretien de la route a été bien effectué. » Notons toutefois que même si cette carence est avérée, la collectivité incriminée pourra tenter de démonter que la victime a commis une faute : vitesse excessive, véhicule défectueux avant le dommage, manque d’attention du conducteur, etc.Une exception intervient toutefois : les circonstances exceptionnelles. Vous l’avez compris, il s’agit des fortes pluies et inondations.

Dans leurs articles L 131-2, L 131-3, et L 3221- 4, le Code de la voirie routière et le Code général des collectivités indiquent clairement que les collectivités ont une obligation d’entretien et de sécurisation de la voirie. C’est ce que confirme Rémy Josseaume, avocat en droit routier au barreau de Paris, et président de l’Automobile club des avocats : « Les collectivités doivent obligatoirement affecter une partie de leur budget à l’entretien de leur voirie, à la fois en termes d’usage, mais aussi de signalisation. » Toutefois, une fois cette affectation budgétaire effectuée, peuvent-elles se dédouaner de toute responsabilité? Non, car la route doit être praticable et accessible : « En cas d’accident, comme un pneu qui éclate à cause d’un trou par exemple, le conducteur doit prouver le lien de cause à effet, grâce à des témoignages ou une expertise du véhicule. Mais une fois ce lien effectué, ça sera à la collectivité mise en cause d’apporter la preuve que l’entretien de la route a été bien effectué. » Notons toutefois que même si cette carence est avérée, la collectivité incriminée pourra tenter de démonter que la victime a commis une faute : vitesse excessive, véhicule défectueux avant le dommage, manque d’attention du conducteur, etc.Une exception intervient toutefois : les circonstances exceptionnelles. Vous l’avez compris, il s’agit des fortes pluies et inondations.

Sans surprise, c’est le cas de Mayotte et de sa saison des pluies. Pour autant, ce phénomène récurrent peut-il dédouaner l’administration de sa responsabilité? Dans sa réponse à la question d’un sénateur de Moselle sur la possibilité, ou non, d’invoquer l’impossibilité de reboucher les trous instantanément suite à des intempéries, le ministère de l’Intérieur répond : « Le caractère suffisant de l’entretien de l’ouvrage public s’apprécie également en fonction de la connaissance du danger par le maître d’ouvrage, du degré de prévisibilité de celui-ci, de la manière dont il peut être évité ou des modalités dans lesquelles il peut y être mis fin. »Que doit-on comprendre? Qu’une institution ne peut pas, en effet, prévoir l’imprévisible, mais que la remise en état de la voirie fait tout de même partie de son obligation d’entretien. Il lui appartiendra donc de prouver que le maximum a été mis en œuvre. Spécialisé en droit public, Éric Dugoujon est avocat à La Réunion et connait bien le territoire de Mayotte pour y intervenir régulièrement. Il explique : « En cas de sinistre, la collectivité doit de toute façon prouver qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires. Si elle parvient à prouver que ses équipes étaient sur 10 endroits à la fois pour reboucher des trous, et qu’un accident a eu lieu sur un onzième lieu, il est évidemment compréhensible qu’elle ne puisse pas être partout. Le tribunal appréciera sa responsabilité en fonction des moyens déployés pour prévoir au mieux. De même, si un automobiliste casse son essieu sur un trou apparu deux jours avant, il est tout aussi évident qu’un temps d’intervention est nécessaire et qu’une remise en état ne peut pas être instantanée. »En revanche, « La collectivité aura du mal à prouver qu’elle a tout mis en œuvre si des trous sont présents depuis six mois sur la route sans avoir été comblés.

Tout ouvrage public doit être entretenu, quel que soit son usager, qu’il soit à pied ou motorisé. C »est particulièrement vrai pour les routes, qui sont des ouvrages à usage courant, très fréquentés, avec donc une exigence d’entretien très forte. Une collectivité ne pourra pas prétendre, en cas de litige, qu’il faut s’adapter à un mauvais état de la voirie, si elle souffre d’un manque d’entretien. »Souhaitons donc que les projets annoncés et la volonté affichée des différents acteurs débouchent rapidement sur des améliorations visibles, afin que le réseau de Mayotte tienne enfin… la route.

Geoffroy Vauthier

Une lueur d’espoir existe tout de même pour les usagers de la route : lors de sa dernière séance plénière, le 23 février dernier, le Département a voté un budget consacré aux routes de 4 millions d’euros au titre de rattrapage sur l’année 2015, auxquels s’ajoutent 4 autres millions d’euros au titre de l’année 2016. Soit quelque 8 millions d’euros pour cette année, grâce auxquels la Deal pourra faire face à l’urgence. « Si l’effort se poursuit à cette hauteur », reprend Christophe Trollé, nous serons en mesure de fournir un réseau routier départemental en bon état d’ici quatre ans. »Si l’effort se maintient, toutefois, car les 8 millions d’euros de cette année correspondent en réalité au budget sur deux ans. Ce qui nous fait 4 millions par an. Reste donc à savoir si ce sont 4 ou 8 millions par an qui seront votés lors des prochains budgets. Bonne nouvelle : l’engagement du Département devrait se poursuivre, comme l’explique Mustoihi Mari, directeur général adjoint du service aménagement et infrastructures au Conseil départemental : « Pour remettre en état le réseau départemental, la Deal préconise en effet un investissement de 8.8 millions d’euros par an, durant trois ans, avant un retour à la normale, soit 7 millions d’euros par an. C’est ce qui devrait être décidé, grâce notamment au Contrat plan État-Région, qui permet d’engager 32 millions d’euros sur la période 2014-2020 (27 millions du Département, 5 millions de l’État, N.D.L.R.).

Une lueur d’espoir existe tout de même pour les usagers de la route : lors de sa dernière séance plénière, le 23 février dernier, le Département a voté un budget consacré aux routes de 4 millions d’euros au titre de rattrapage sur l’année 2015, auxquels s’ajoutent 4 autres millions d’euros au titre de l’année 2016. Soit quelque 8 millions d’euros pour cette année, grâce auxquels la Deal pourra faire face à l’urgence. « Si l’effort se poursuit à cette hauteur », reprend Christophe Trollé, nous serons en mesure de fournir un réseau routier départemental en bon état d’ici quatre ans. »Si l’effort se maintient, toutefois, car les 8 millions d’euros de cette année correspondent en réalité au budget sur deux ans. Ce qui nous fait 4 millions par an. Reste donc à savoir si ce sont 4 ou 8 millions par an qui seront votés lors des prochains budgets. Bonne nouvelle : l’engagement du Département devrait se poursuivre, comme l’explique Mustoihi Mari, directeur général adjoint du service aménagement et infrastructures au Conseil départemental : « Pour remettre en état le réseau départemental, la Deal préconise en effet un investissement de 8.8 millions d’euros par an, durant trois ans, avant un retour à la normale, soit 7 millions d’euros par an. C’est ce qui devrait être décidé, grâce notamment au Contrat plan État-Région, qui permet d’engager 32 millions d’euros sur la période 2014-2020 (27 millions du Département, 5 millions de l’État, N.D.L.R.). Se pose d’ailleurs un autre constat : déchets, sable, boue séchée, herbes… l’encombrement des caniveaux pose question. Comme pour les routes à proprement parler, ces dépendances sont sous la responsabilité des institutions auxquelles les routes correspondent, sauf en agglomération où ce sont les communes qui en ont la compétence. Ainsi, la Deal n’assure l’entretien des caniveaux et bords de routes nationales et départementales qu’hors agglomération… même s’il faut parfois parer à l’urgence.

Se pose d’ailleurs un autre constat : déchets, sable, boue séchée, herbes… l’encombrement des caniveaux pose question. Comme pour les routes à proprement parler, ces dépendances sont sous la responsabilité des institutions auxquelles les routes correspondent, sauf en agglomération où ce sont les communes qui en ont la compétence. Ainsi, la Deal n’assure l’entretien des caniveaux et bords de routes nationales et départementales qu’hors agglomération… même s’il faut parfois parer à l’urgence. Dans leurs articles L 131-2, L 131-3, et L 3221- 4, le Code de la voirie routière et le Code général des collectivités indiquent clairement que les collectivités ont une obligation d’entretien et de sécurisation de la voirie. C’est ce que confirme Rémy Josseaume, avocat en droit routier au barreau de Paris, et président de l’Automobile club des avocats : « Les collectivités doivent obligatoirement affecter une partie de leur budget à l’entretien de leur voirie, à la fois en termes d’usage, mais aussi de signalisation. » Toutefois, une fois cette affectation budgétaire effectuée, peuvent-elles se dédouaner de toute responsabilité? Non, car la route doit être praticable et accessible : « En cas d’accident, comme un pneu qui éclate à cause d’un trou par exemple, le conducteur doit prouver le lien de cause à effet, grâce à des témoignages ou une expertise du véhicule. Mais une fois ce lien effectué, ça sera à la collectivité mise en cause d’apporter la preuve que l’entretien de la route a été bien effectué. » Notons toutefois que même si cette carence est avérée, la collectivité incriminée pourra tenter de démonter que la victime a commis une faute : vitesse excessive, véhicule défectueux avant le dommage, manque d’attention du conducteur, etc.Une exception intervient toutefois : les circonstances exceptionnelles. Vous l’avez compris, il s’agit des fortes pluies et inondations.

Dans leurs articles L 131-2, L 131-3, et L 3221- 4, le Code de la voirie routière et le Code général des collectivités indiquent clairement que les collectivités ont une obligation d’entretien et de sécurisation de la voirie. C’est ce que confirme Rémy Josseaume, avocat en droit routier au barreau de Paris, et président de l’Automobile club des avocats : « Les collectivités doivent obligatoirement affecter une partie de leur budget à l’entretien de leur voirie, à la fois en termes d’usage, mais aussi de signalisation. » Toutefois, une fois cette affectation budgétaire effectuée, peuvent-elles se dédouaner de toute responsabilité? Non, car la route doit être praticable et accessible : « En cas d’accident, comme un pneu qui éclate à cause d’un trou par exemple, le conducteur doit prouver le lien de cause à effet, grâce à des témoignages ou une expertise du véhicule. Mais une fois ce lien effectué, ça sera à la collectivité mise en cause d’apporter la preuve que l’entretien de la route a été bien effectué. » Notons toutefois que même si cette carence est avérée, la collectivité incriminée pourra tenter de démonter que la victime a commis une faute : vitesse excessive, véhicule défectueux avant le dommage, manque d’attention du conducteur, etc.Une exception intervient toutefois : les circonstances exceptionnelles. Vous l’avez compris, il s’agit des fortes pluies et inondations.