Après les incertitudes sur le maintien de la compétition, la Coupe régionale de France devrait bien aller à son terme. La finale, samedi prochain à Kavani, opposera le FC M’tsapéré, tenant du titre, au Pamandzi SC.

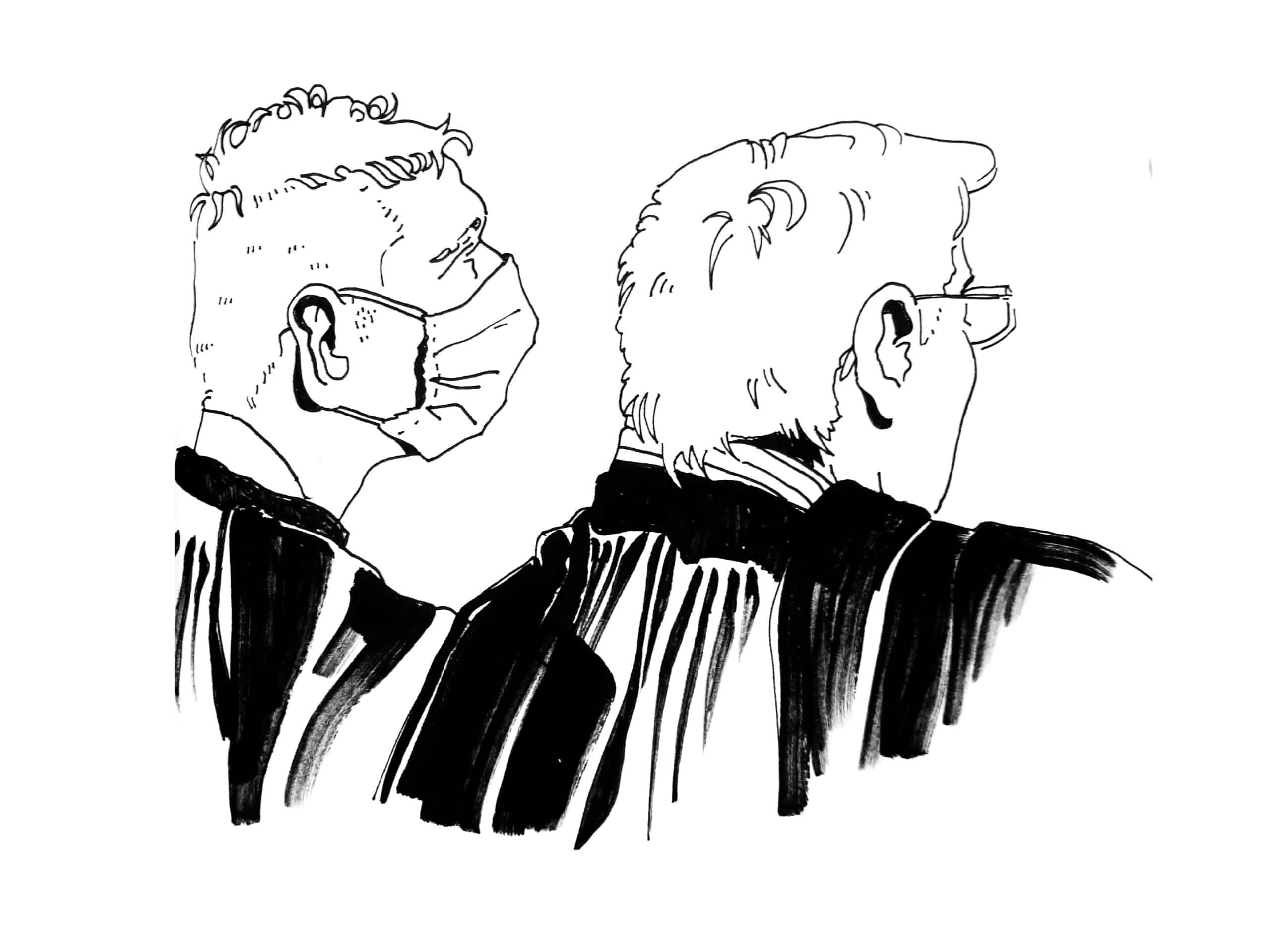

La Ligue mahoraise de football a trouvé une solution au problème de possibles clusters autour des rencontres de Coupe régionale de France. Jeudi dernier, au lendemain des quarts de finale qui a vu la foule s’amasser autour des terrains, la LMF a décidé d’organiser elle-même les derniers tours régionaux au stade de Kavani. Et ainsi, de décharger les clubs de la gestion du public pour favoriser le respect du huis clos : condition sine qua non à la poursuite de la compétition. Se jouaient donc, ce dimanche, les demi-finales entre le FC M’tsapéré et l’US Ouangani dans un premier temps, puis entre le Pamandzi Sporting Club et l’USC Poroani Antéou.

À 14h, M’tsapérois et Ouanganiens ouvraient le bal dans un stade départemental effectivement déserté. Une rencontre qui a permis à Mouhtar Madi Ali alias Johnny de s’illustrer une nouvelle fois. En première période, le capitaine du FCM et Sportif de l’année 2019 a converti un penalty provoqué par l’un de ses compères d’attaque, l’ailier Dailane Ali Nokowa, dit « Schneider ». Le seul but de la rencontre (1-0), qui qualifie les Diables Rouges pour une nouvelle finale de Coupe régionale de France ! Ils rencontreront le PSC, qui s’est imposé dans l’autre match de l’après-midi. Dominateurs une majeure partie de la rencontre, les Pamandziens ont cruellement manqué d’efficacité, trouvant notamment la barre transversale à deux reprises. Le temps réglementaire écoulé, il leur a fallu attendre les dernières secondes du temps additionnel pour exulter, sur un tir excentré de Karim Abdouroihim qui a trompé la vigilance du gardien poroanien (1-0).

Le PSC aime les gros

Le Pamandzi Sporting Club retrouve une finale de Coupe régionale de France pour la première fois depuis 17 ans ! Lui qui l’a gagné deux fois au début des années 2000 (2002, 2003). Pour fêter cette qualification historique, leàs Pamandziens se sont d’ailleurs précipités, ce dimanche soir, à l’embarcadère de Dzaoudzi pour offrir à leurs héros un accueil et un cortège de champions. Un exploit d’autant plus appréciable pour les Petits-Terriens qu’ils évoluent en troisième division et viennent d’éliminer trois clubs de l’élite lors des quatre derniers tours(Combani en seizième de finale, Kawéni en huitième de finale, et donc Poroani en demi-finale).

C’est un autre pensionnaire de R1 qui se profile pour l’équipe de Raoui, Pelé et Aboul Dhoihir, mais pas n’importe lequel… Le FC M’tsapéré est ni plus ni moins que le tenant de la Coupe régionale de France. Face à Pamandzi, le champion de Mayotte disputera sa cinquième finale de CRF consécutive ! Vainqueur en 2001, 2004, 2010, 2012, 2016, 2018 et 2019, le FCM est le spécialiste mahorais de la compétition et le favori tout désigné cette année encore. Les deux clubs ont rendez-vous samedi prochain pour valider leur billet pour le huitième tour de la Coupe de France, prévu au mois de décembre en métropole. Comme les demies, la finale sera organisée par la LMF et diffusée en direct sur Mayotte La 1ère télé et radio, ceci pour permettre aux supporters et spectateurs de suivre la rencontre malgré le huis clos.

Covid-19 : le trompe l’œil de la CRF

La Ligue mahoraise de football a pris la main sur l’organisation de la Coupe régionale de France, et solutionné le problème posé par la crise sanitaire ayant conduit à l’arrêté préfectoral réclamant le huis clos pour les manifestations sportives. Malgré la présence de spectateurs sur les murs du stade de Kavani ce dimanche, la LMF a globalement contrôlé le public, ou plutôt l’absence de public, lors des demi-finales de la CRF. Il devrait en être de même samedi prochain à l’occasion de la finale qui opposera le FC M’tsapéré au Pamandzi Sporting Club. Cela pourrait néanmoins ne pas suffire à satisfaire la requête de Jean-François Colombet, le préfet de Mayotte. Car ce week-end, hormis les deux matchs médiatisés de la Coupe régionale de France, s’est disputé les premiers tours de la Coupe de Mayotte masculine, de la Coupe de Mayotte féminine et de la Coupe de Mayotte entreprise. Soit une trentaine de rencontres et, avec elles, une gestion hypothétique du public de la part des clubs… De nombreuses rencontres de Coupes de Mayotte sont programmées ces prochaines semaines, sur les terrains de football inadaptés au huis clos de l’île. La nouvelle organisation proposée par la LMF pour la Coupe régionale de France a beau jouir d’une bonne visibilité médiatique, cela ne résout le fond du problème. La ligue trouvera-t-elle une nouvelle solution pour sortir de l’impasse ?