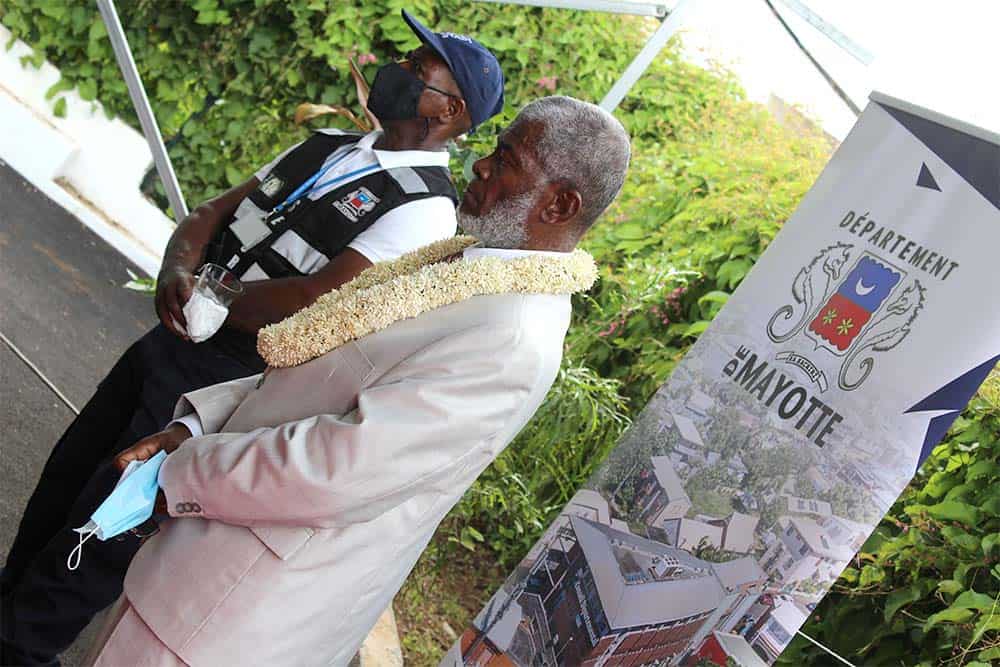

Lundi soir, le préfet de Mayotte, Jean-François Colombet a annoncé une nouvelle série de mesures pour endiguer la propagation du variant sud-africain au Covid-19. En tête de liste : le couvre-feu dès 18h à partir de ce jeudi pour une durée de 15 jours et le renforcement des contrôles à la frontière.

Le couperet est tombé. Interviewé sur le plateau de Mayotte la 1ère, le préfet de Mayotte Jean-François Colombet a annoncé l’instauration d’un couvre-feu « de 18h à 4h du matin », effectif dès ce jeudi et pour une durée de 15 jours. « Cela signifie que tous les commerces, tous les bars et tous les restaurants devront fermer à 18h », a insisté le délégué du gouvernement, assurant que cette mesure visait « justement à éviter un nouveau confinement ».

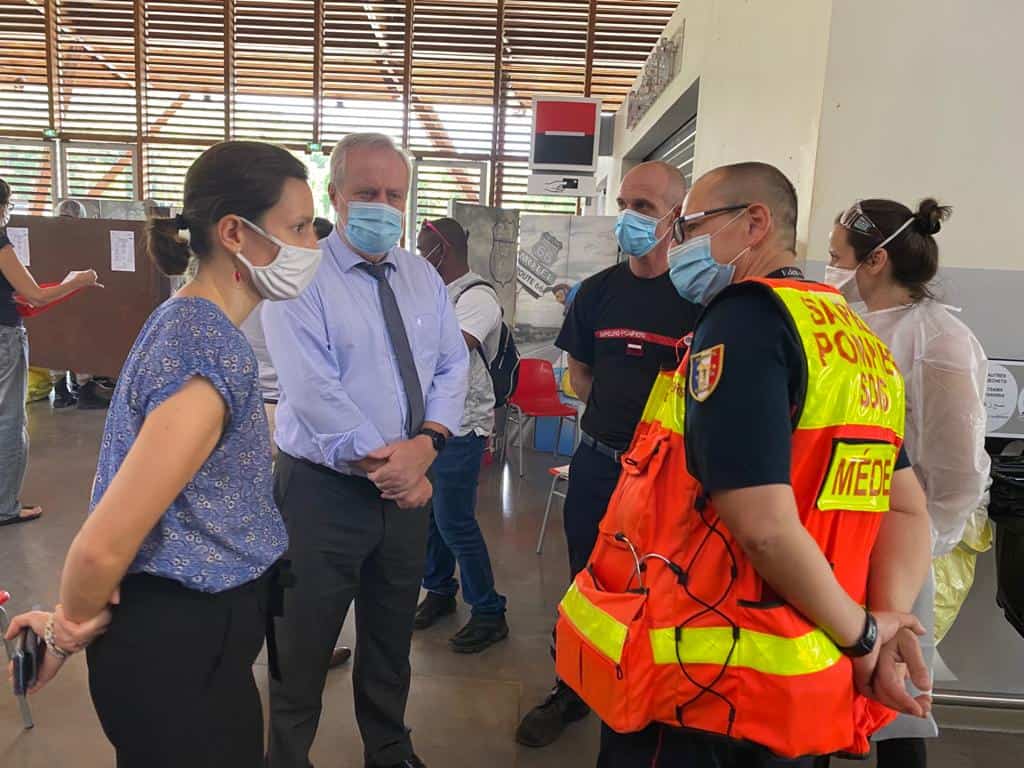

Cette annonce est intervenue alors que plusieurs cas du nouveau variant 501.v02, aussi appelé virus sud-africain où il a été séquencé en premier lieu, ont été détectés sur le territoire. Lundi matin, la directrice de l’ARS confirmait l’information, après analyse des prélèvements envoyés à l’institut Pasteur le 7 janvier dernier. Parmi eux, deux personnes « ont pu contracter le virus à un moment de leur voyage », signalait Dominique Voynet. Alors que la troisième personne est arrivée sur le territoire « de manière irrégulière », a confirmé le préfet dans son intervention télévisée. Ce lundi soir, c’était toujours le flou artistique autour du quatrième cas.

Protéger les frontières

Autre mesure forte : en plus des intercepteurs déjà déployés en mer, Jean-François Colombet a assuré que « des services de l’État qui traditionnellement ne participent pas à la lutte contre l’immigration clandestine seront engagés pour soit s’interposer soit détecter ». Cerise sur le gâteau, la préfecture compte même sortir l’artillerie lourde et recourir aux services d’opérateurs nautiques privés pour « qu’ils prêtent leur concours » afin de décourager un maximum de candidats à la traversée. Idem pour la surveillance aérienne.

Une décision inédite, même à Mayotte, qui va en tout cas dans le sens des demandes répétées du député (LR) Mansour Kamardine. L’élu avait dénoncé à plusieurs reprises le risque que faisaient peser les arrivées massives de kwassas-kwassas dans le 101ème département, alors que l’Union des Comores, et surtout l’île voisine de Mohéli, semble être en proie à une flambée épidémique. Concernant les étrangers en situation irrégulière interpellés sur le territoire, et envoyés au centre de rétention administrative, le préfet a confirmé la poursuite des éloignements, en lien avec l’archipel.

Pas encore de bis repetita au RSMA

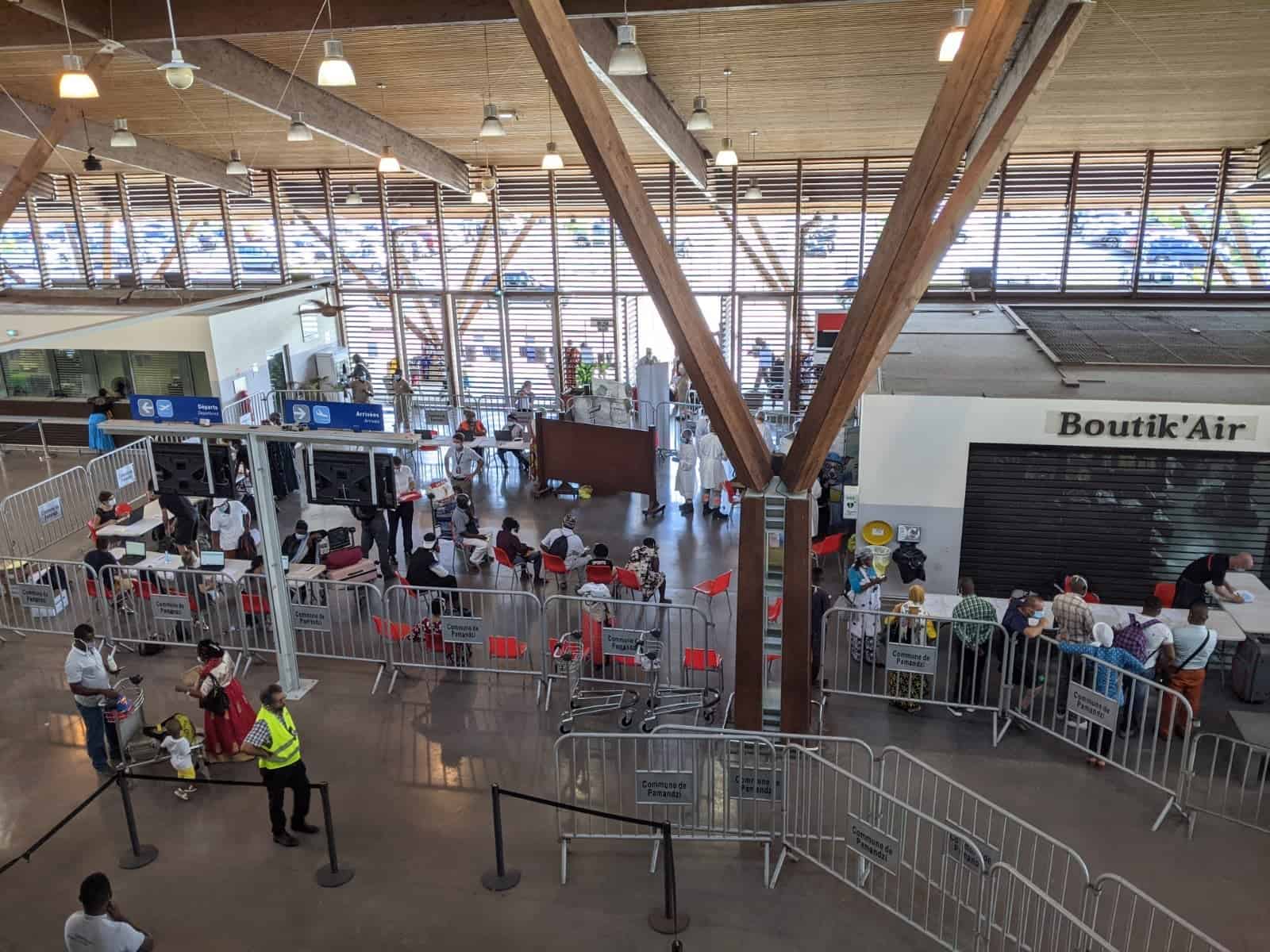

La veille, dimanche 17 janvier, le préfet avait déjà pris des mesures pour fermer les liaisons maritimes et aériennes internationales. Des tests PCR sont désormais obligatoires pour voyager depuis Mayotte vers La Réunion et la métropole, et inversement. « Nous avons obtenu que les deux soient concernés, c’est très important pour protéger Mayotte et les Mahorais. » Quant à la septaine recommandée, difficile en pratique de la mettre en place sur l’île aux parfums… Le locataire de la Case Rocher ne s’est pas interdit de recourir à « l’isolement forcé, un peu comme ce que nous avions fait l’année dernière au RSMA, mais nous n’en sommes pas là aujourd’hui ».

Une décision qui pourrait s’expliquer pour la simple et bonne raison que le rapatriement des Mahorais depuis les pays voisins n’est pas encore à l’ordre du jour. « Pour l’instant, je n’en suis pas là. La situation peut devenir très très sérieuse. Ce virus est beaucoup plus contagieux que [celui] que nous avons connu, de 50 à 75%. Cela veut dire que nous avons ce variant en masse, il y aura plus de personnes contaminées. Et si nous [en] avons plus, nous aurons plus de malades, plus d’hospitalisations et probablement plus de morts. » Ambiance pour les prochains jours.

Georgette

Georgette Souffou

Souffou Velou

Velou Pamella

Pamella