L’association Coup de Pouce mène des actions de nettoyage sur l’île depuis six mois. Ce mardi 8 juin et pour la troisième fois, c’est la plage de l’étoile qui a été choisie. Encore une fois, petits et grands se sont réunis pour nettoyer et rendre à leur île sa beauté.

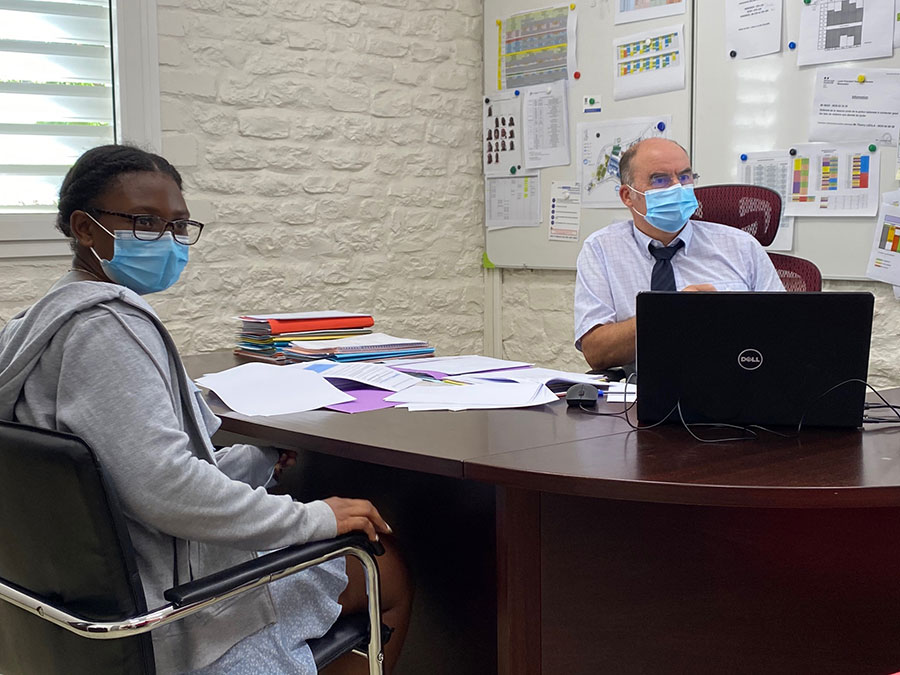

« Je comprends pas pourquoi les gens jettent tout ça », soupire Faidati, du haut de ses 11 ans, en ramassant un pantalon rempli de sable sur la plage de l’étoile. Âgés de 8 à 15 ans, ils sont une vingtaine de jeunes à être venus prêter main forte à l’action de Coup de Pouce. « C’est important pour moi de les éduquer sur les questions environnementales », explique Ziko, l’animateur à l’initiative de ce nettoyage pour le compte de l’association de Kawéni. Si les trois premiers mois ont été consacrés à la prévention dans le but d’aller au devant des habitants, les trois suivants ont permis de passer la seconde. « Il n’en reste plus que trois ! », s’exclame Ziko, visiblement fier d’avoir pu monter une action d’une telle ampleur avec une trentaine de personnes chaque semaine.

La jeunesse au cœur de l’action

Par groupe de deux, les jeunes attrapent un sac poubelle et commencent le ramassage. Armés de gants, ils récupèrent tout ce qu’ils trouvent sur leur chemin ! Cannettes, sacs de riz, vêtements, pièces de moto… Rien ne leur échappe. Sourire aux lèvres, tous sont ravis de participer à une action mettant en valeur leur île. Inscrits à l’école associative de Coup de Pouce, les enfants et les adolescents du jour vivent cet événement comme une sortie scolaire. « Pendant le goûter, certains d’entre eux jettent encore les emballages… Je leur explique que s’ils font ça, nos actions sont inutiles ! Petit à petit, cela commence à rentrer dans leurs têtes », détaille Ziko en bon pédagogue. Si quelques-uns comprennent le message et font désormais très attention au recyclage, d’autres gardent toutefois leurs mauvaises habitudes.

La sensibilisation avant tout

Mais une autre frustration guette les membres de l’association. En effet, le ramassage des sacs poubelles, offerts par la municipalité, laisse parfois à désirer. Conséquence : les déchets jonchent les bords de la route pendant plusieurs jours… « Dans certains quartiers, comme dans les hauts de Kawéni ou de Majikavo, il n’y a pas de route pour que les camions puissent y accéder. Du coup, les habitants laissent leurs poubelles dehors », constate Ziko. Raison de plus pour avertir la population et lui parler de ces actions écologiques. « Cette après-midi, on va aller faire le tour du quartier, pour expliquer aux gens ce qu’on a fait. » Aux yeux de l’animateur, l’éducation représente un volet tout aussi important que le nettoyage en lui-même. Sans toutefois oublier de remercier ses petits bras pour la mission accomplie. « On a ramassé 11 sachets ! », s’écrient d’une seule et même voix Famidati et Kalatoun, heureuses du travail fourni dans la matinée.

Des actions de nettoyage certes, mais qui mettent du baume au cœur aux participants et aux personnes qui viennent profiter de ces endroits, notamment les plages. Si les déchets continuent de s’accumuler, de plus en plus de jeunes se sentent concernés par les questions environnementales. Une première bataille de gagnée pour l’association Coup de Pouce !