Après les signalements des riverains et des associations au sujet de ce tronçon censé rallier la future carrière, le préfet a décidé de suspendre les travaux lancés par l’entreprise de bâtiment, Tetrama. Un emballement qui en dit long sur ce dossier sensible… et qui ne date pas d’hier.

“Pilate, stop !” Le pas vif, Omar Rasta traverse les fourrés à la poursuite de l’un de ses deux bergers allemands, qui s’en est allé chercher des noises à quelques cabris de campagne. D’un coup, le petit sentier à flanc de colline laisse la place à la terre fraîchement retournée de la “piste sauvage” de Majimbini. Impossible de la louper. Les pieds s’enfoncent dans ce sol soudain meuble et rouge, qui contraste avec la forêt verdoyante aux alentours. “Avant, ici, c’était tout vert comme ça”, lance l’agriculteur dépité, en pointant du doigt les arbustes qui longent la large voie.

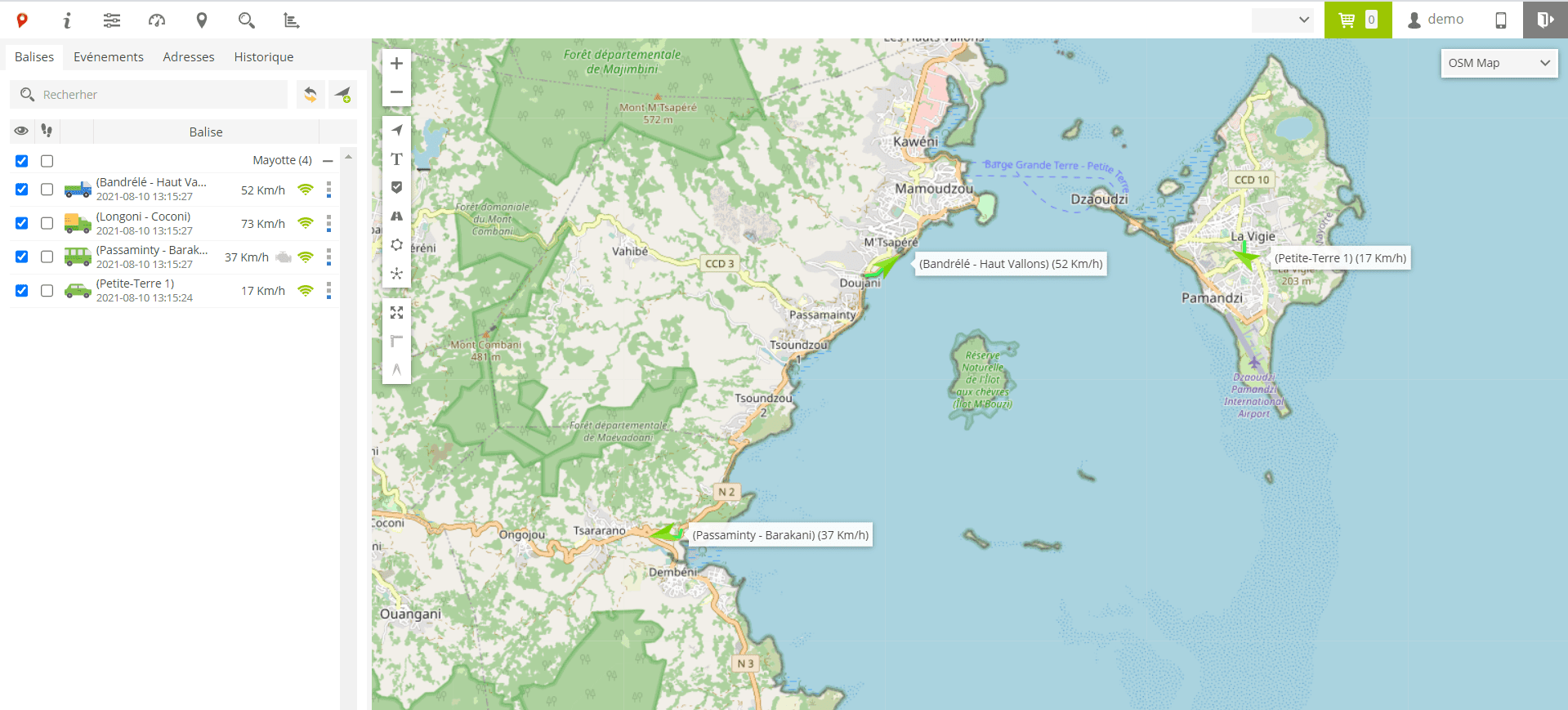

La piste, censée à terme rallier la future carrière de Majimbini, aura décidément fait couler beaucoup d’encre depuis le lancement des travaux par l’entreprise Tetrama, il y a une dizaine de jours. En cause : des infractions aux codes de l’environnement, forestier et de l’urbanisme commis sur cette parcelle classée et protégée, que dénoncent un collectif de riverains cultivateurs et la fédération mahoraise des associations environnementales (FMAE). Arbres abattus, défrichement, mais aussi le remblai d’un cours d’eau et les risques sanitaires dans cette zone humide qui abreuve les nappes phréatiques font partie des critiques soulevées par les défenseurs de l’environnement. “Majimbini, c’est le songe, et le songe demande beaucoup d’eau, ça veut bien dire qu’on est sur une zone capitale pour la ressource en eau de Mayotte !”, s’étrangle Ali Madi, le président de la FMAE, qui entend déposer plainte et se porter partie civile.

Suites judiciaires

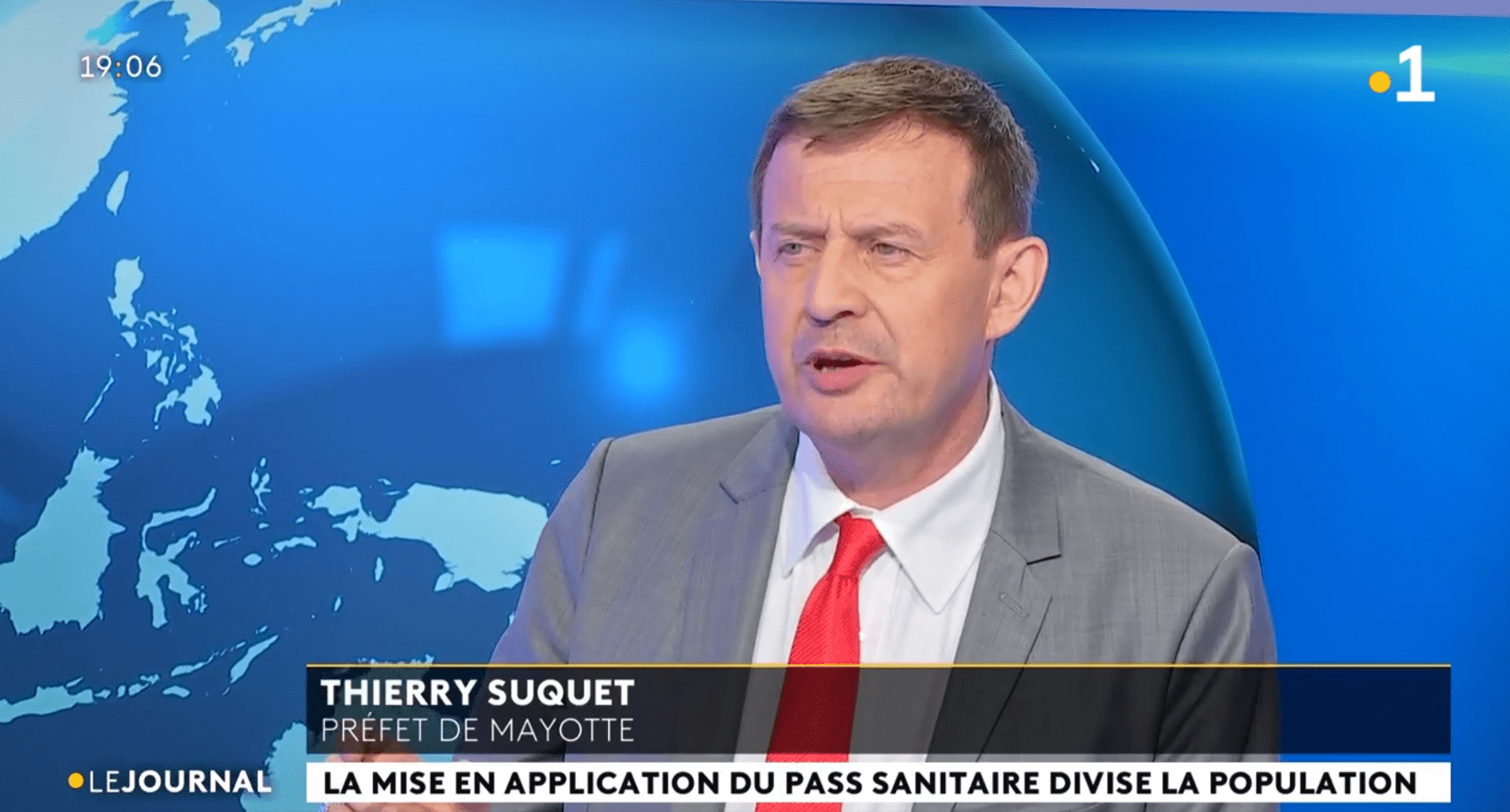

Mercredi, c’est tout le gratin – DAAF, DEAL, conseil départemental, ONF, OFB – qui a fait le déplacement dans le cadre de la mission inter-service de l’eau et de la nature (MISEN) pour dresser les procès-verbaux en réponse à ces signalements. Dans la foulée, le préfet Thierry Suquet décidait alors de signer un arrêté de suspension des travaux immédiat, intégrant l’interdiction d’utiliser la piste, l’évacuation des engins, et le rétablissement immédiat de la continuité écologique du cours d’eau, sous peine d’une astreinte de 1.500 euros par jour en cas de non-respect. “Des suites judiciaires seront également engagées au titre du code de l’environnement et du code forestier”, précise le communiqué. “Nous sommes rassurés par cette décision que nous félicitons, toutefois, cette terre, à la première goutte de pluie, elle va se retrouver dans la rivière et dans le village de M’tsapéré, j’ai donc écrit au préfet pour demander des mesures d’urgence et de long terme pour stabiliser ce terrain”, soulève Ali Madi.

Tetrama répond aux accusations

Dans les faits, Tetrama avait interrompu les travaux un jour avant l’arrêté préfectoral mais nie avoir réagi en réponse à la mise en demeure dont elle aurait fait l’objet dès le week-end dernier. “Nous n’avons reçu aucun courrier, mais face à l’ampleur que cela prenait nous avons préféré arrêter”, assure Malik Kalfane, le gérant de l’entreprise, qui ne s’attendait pas à un tel retentissement. Sous le feu des critiques, Tetrama a souhaité répondre point par point aux accusations dont elle fait l’objet, dans l’attente qu’une enquête fasse la lumière sur l’affaire. “Nous avons mis un point d’honneur à éviter les arbres pour accéder au fameux site. Quant à la rivière, il n’y avait qu’un très faible débit d’eau qui n’a pas été modifié par le remblai”, explique le directeur, photo à l’appui. Et l’entrepreneur de mettre en avant les nombreux travaux bénéfiques effectués par Tetrama dans le secteur ces dernières années. “Nous avons refait les routes, il y avait des ponts écroulés pour mener à l’ancienne carrière ouverte pour la rocade, et nous avons fait le contournement, nous avons même ramassé toutes les carcasses de voitures, tout cela en accord avec l’ancienne équipe municipale !”, soupire-t-il.

La piste de la discorde

Alors pourquoi diable tout ce tintouin ? “Une carrière, c’est un projet très politique et beaucoup de gens dans les milieux économiques ne veulent pas la voir s’ouvrir, c’est normal, chacun veut préserver ses intérêts”, souffle Malik Kalfane. Il faut dire que la pomme de discorde ne date en effet pas d’hier. Déjà, en 2014, Jacques Martial Henry, alors conseiller départemental, dénonçait l’attitude des élus de l’hémycicle, qui avaient voté à la quasi-unanimité le cession d’une parcelle à l’entreprise. C’est grâce à ce bail emphytéotique avec contrat de fortage que Tetrama a obtenu ce terrain lui permettant de rallier la future carrière (elle avait déjà acquis une partie de la terre à exploiter 15 ans plus tôt). Concrètement, cette concession à durée limitée – de 18 ans pour la partie route et de 30 ans pour la partie carrière – lui permet d’exploiter le granulat moyennant une redevance par tonne de caillou extraite.

Deux millions d’euros déjà investis

Reste que le dossier contient plusieurs zones d’ombre. “À l’époque, il n’y a pas eu d’évaluation de domaine, pas eu d’étude d’impact, ni de consultation publique, c’est-à-dire que plusieurs procédures n’ont pas été respectées pour céder ce terrain”, avance Jacques Martial Henry, qui avait déposé un recours devant le tribunal administratif, sans succès. “Donc dire aujourd’hui que Tetrama n’a pas été autorisée, il faut vraiment être très prudent, je soupçonne qu’il y a eu autorisation, même si ces autorisations s’avèrent illégales.”

Interrogée au sujet de l’absence de permis de construire sur la piste de Majimbini, l’entreprise concernée ne se dédouane toutefois pas de toute responsabilité. “Peut-être que nous avons commis un faux pas, mais ce sera à l’enquête de le déterminer.” En attendant, l’heure tourne alors que Tetrama a déjà investi deux millions d’euros pour ce projet qui doit créer au moins cinquante emplois. “Cette carrière, elle se fera un jour. Par nous ou par un autre”, conclut Malik Kalfane.