La commission des lois présidée par l’élu du Rhône François-Noël Buffet, en visite de deux jours sur le territoire, doit proposer un rapport courant novembre, pour poser un diagnostic sur la situation sécuritaire de l’île. Ce jeudi, les quatre parlementaires rencontraient une “Classe Défense” à Dembéni. Et la question des violences s’est naturellement invitée dans les débats.

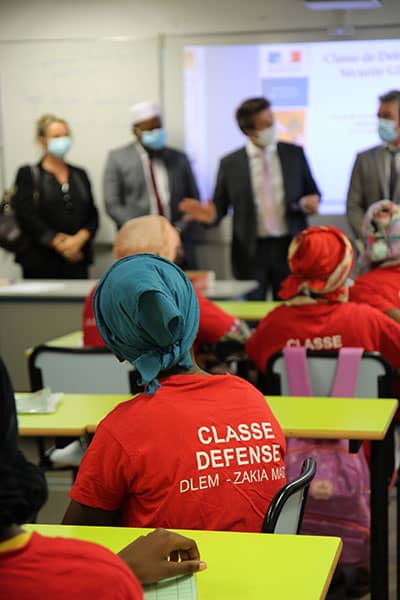

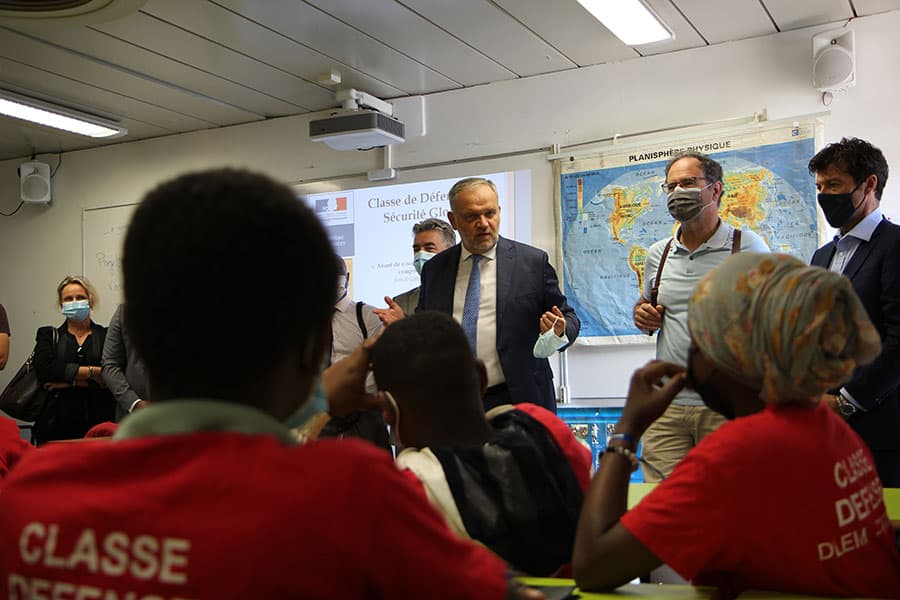

“Une Nation, c’est quand on n’est pas de la même origine et qu’on s’unit ?”, baragouine une jeune fille au fond de la classe, interrogée par le sénateur François-Noël Buffet. En visite ce jeudi au collège Zakia Madi de Dembéni pour rencontrer la trentaine d’élèves de la “Classe Défense”, le président de la commission des lois s’est soudain pris à jouer les maîtres d’école, entre deux sonneries. Matière du jour : l’éducation civique. “C’est quand on essaie d’être solidaires plutôt que de se ficher sur le nez, c’est ça être une Nation”, résume le parlementaire en se frottant les mains d’un air satisfait. Hochements de tête approbatifs dans l’assistance.

Conduite par François-Noël Buffet aux côtés des sénateurs Thani Mohamed Soilihi, Stéphane Le Rudulier et Alain Mars, la commission des lois du Sénat est en visite depuis deux jours à Mayotte, dans le cadre d’une mission d’information pour poser un diagnostic et faire des propositions face à la situation sécuritaire du département. Après leurs échanges avec les élus, les services de l’État et de la justice, l’équipe a naturellement fait un crochet pour rencontrer les jeunes, cette grosse moitié de la population qui cristallise beaucoup d’attentes quant à l’avenir de l’île. Objectif : “prendre en compte leurs espérances et leurs inquiétudes”, explique le sénateur.

Un lien “Armée-Nation”

Au vu de la mission des quatre parlementaires, le choix de cette classe de 3ème du collège de Dembéni, engagée dans le dispositif “Classe Défense et Sécurités Globales”, n’a d’ailleurs rien d’anodin. Depuis 2017, l’établissement scolaire a mis en place ce partenariat avec le Détachement de la Légion étrangère de Mayotte (DLEM), qui doit permettre “à des jeunes mahorais de réaliser très concrètement le lien Armée-Nation”. Créé en 2005 à Nice, les CDSC “contribuent à la mise en œuvre d’un projet pédagogique et éducatif interdisciplinaire et pluriannuel, en lien avec la défense et la sécurité”, peut-on aussi lire sur le site du ministère de l’Éducation nationale.

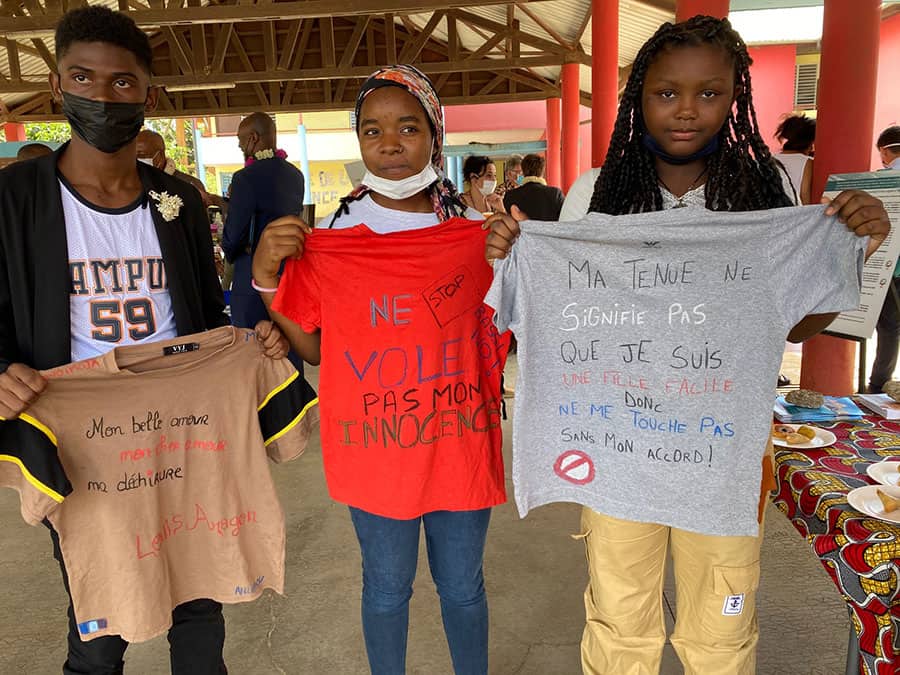

Justement, en matière de sécurité, Mayotte n’est pas en reste. Et les 106.000 élèves qui prennent le chemin de l’école tous les jours sur le 101ème département français en sont les premières victimes. La classe du jour ne fait pas exception. “Levez la main ceux qui ont peur pour leur sécurité dans leur village ?” La moitié lève le doigt. “Et au collège ?” Quinze autres bras se tendent. D’abord timides, les langues se délient vite dès lors qu’il s’agit de parler des violences qui entachent leur quotidien. “Ils nous frappent sans raison”, dit l’une, “ils nous jettent des cailloux”, renchérit l’autre. “Il faut mettre des caméras dans le collège et dans le salle”, lance alors une voix au dernier rang à l’attention du sénateur.

Un rapport attendu en novembre

Cette dernière proposition n’est peut-être pas tombée dans l’oreille d’un sourd. Après cette visite express à Mayotte, la commission doit rendre son rapport au mois de novembre prochain, soit un peu en amont de la présentation par le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu de la future loi Mayotte en conseil des ministres, prévue pour janvier. “Je suis déjà venu en 2006 et je constate des évolutions. Mais le climat de violences que vit l’île est nouveau et il faudra trouver des moyens juridiques nouveaux”, abonde François-Noël Buffet. Sans s’avancer sur le contenu du rapport, le sénateur identifie deux axes pour améliorer la situation sur le terrain : des modifications législatives sur “tout ce qui touche aux situations irrégulières sur le territoire” ; et “continuer de défendre la présence forte des institutions républicaines”. Le tribunal, notamment, doit être renforcé en effectifs, souligne-t-il. Et la rencontre du jour aura aussi rappelé une dernière chose : “si on ne donne pas d’espoir à tous ces jeunes…”, souffle le président de la commission.