Le collectif des association mahoraises monte au créneau et s’adresse directement au ministre de l’Intérieur à travers une lettre ouverte, paraphée par douze collectifs et associations. Ils accusent l’État d’avoir abandonné Mayotte. Les signataires se sont retrouvés ce jeudi après-midi pour discuter de la suite de leur démarche qui consiste essentiellement à porter plainte contre l’État pour non-assistance à peuple en danger.

Un sentiment d’abandon et de mépris, c’est ce que ressentent les représentants des as-sociations et collectifs de défense des droits des Mahorais. Et selon eux, ces droits sont tout simplement bafoués par l’État… « La France a failli à ses missions à Mayotte, alors faisons en sorte que tout le monde le sache », lance Said Mouhoudhoiri, le porte-parole du collectif des citoyens 2018. Et cela commence par l’envoi d’une lettre ouverte à Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, paraphée par une douzaine d’associations et de collectifs du territoire. Ils dénoncent les récents évènements impliquant des bénévoles de la Croix Rouge en situation irrégulière.

Pour rappel, lors d’un contrôle d’identité ordinaire mené par la police, deux personnes ont été arrêtées et emmenées au centre de rétention administrative car elles n’étaient pas en règle. La sous-préfète chargée de la lutte contre l’immigration clandestine, Nathalie Gimonet, a alors demandé le relâchement de ces individus. « Nous sommes indignés, scandalisés par ce qu’a fait la sous-préfète. La préfecture n’avait pas à intervenir dedans. Nous sommes certains que ce n’est pas une première affaire », s’emporte Safina Soula, la présidente du collectif des citoyens 2018. « Nous devons demander son départ ! », ré-torque une autre participante de la réunion organisée ce jeudi 18 novembre. La quinzaine de sympathisants réunies ce jour pour discuter de la situation de Mayotte veulent avoir des explications sur cette affaire qui n’a visiblement pas fini de faire réagir.

Porter plainte contre l’État, l’ultime tentative

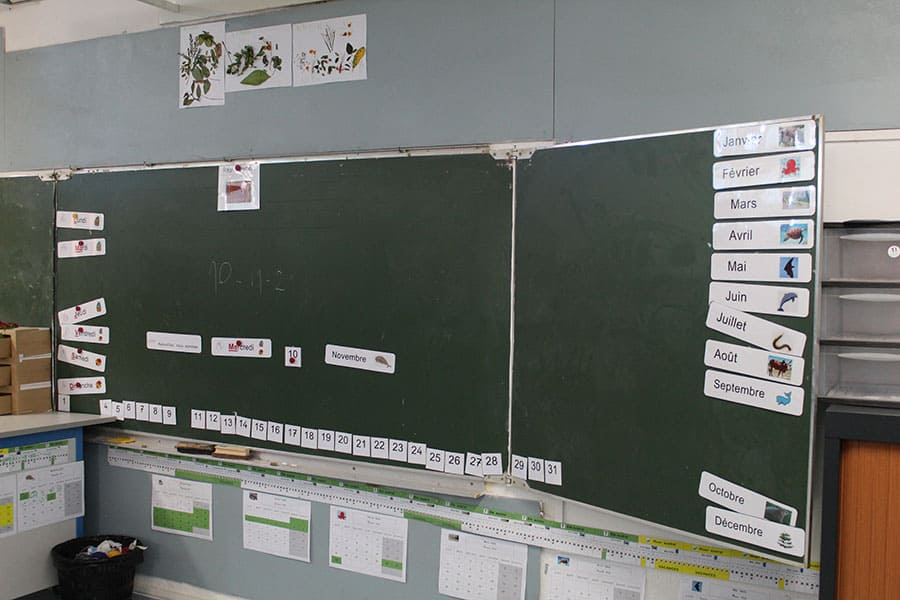

L’assemblée en profite également pour évoquer les autre sujets brûlants qui consument le 101ème département français. Évacuation sanitaire, surcharge des écoles, actes de délinquance font partie de leurs principales préoccupations. Le groupe ne se réunit pas pour trouver des solutions à ces problèmes, mais pour s’assurer que tous s’engageront pour traduire l’État en justice et l’obliger à prendre ses responsabilités. « Nous allons porter plainte pour non-assistance à peuple en danger. On est en train de nous tuer et ils ne font rien pour arrêter cela. Alors nous mobilisons nos avocats sur ça, nous nous y préparons », assure Said Mouhoudhoiri. Reste à voir maintenant si la procédure ira jusqu’au bout…

Quoi qu’il en soit, le sentiment de ras-le-bol est bien présent auprès de ces Mahorais qui ne croient plus en rien ! « Nous sommes méprisés par l’État, il nous a abandonnés », déplore Safina Soula. Et les différentes visites ministérielles programmées depuis le mois d’août jusqu’à la fin de l’année ne font pas baisser la colère, bien au contraire. « La venue de ces ministres est une mascarade. Nous sommes en période électorale et nous savons tous pourquoi ils viennent ici. Les préoccupations des Mahorais ne les intéressent pas. Ils ne veulent même pas rencontrer la population ni échanger avec elle », relève Safina Soula. Les élus aussi en prennent pour leur grade, eux « que l’on voit chez nous lors des campagnes, mais qui disparaissent une fois qu’ils sont élus », critique la présidente du collectif des citoyens 2018. « Ils passent leurs temps à aller à Paris, mais où sont les résultats ? La relation avec les élus est rompue », continue-t-elle très en colère. Les échanges et prises de paroles se poursuivent, mais les participants sont réalistes : ils sa-vent que leur réunion n’aura pas d’influence sur les décisions de l’État. « Cela n’aura probablement pas d’impact, mais le jour où les Mahorais vont se réveiller ça va faire très mal », conclut Said Mouhoudhoiri. Alors à quand le réveil ?