Il ne passe pas un jour sans que la SMAE – Mahoraise des eaux, ne soit pointée du doigt par les consommateurs. Entre les coupures d’eau, sa potabilité et les factures anormalement élevées, l’entreprise est accusée de toute part. Sa directrice, Françoise Fournial, sort du silence et répond aux polémiques. C’est le sujet du jour consacré à notre série d’articles sur l’eau.

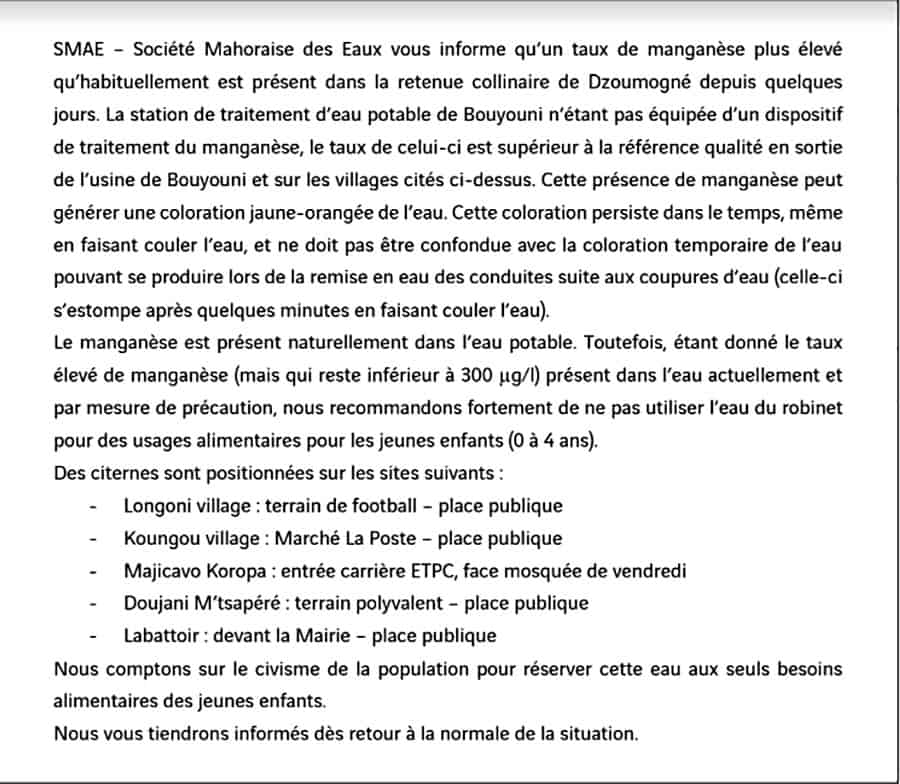

Flash Infos : Depuis quelques jours, l’eau de la retenue collinaire de Dzoumogné est contaminée par un taux de manganèse très élevé. Quelles solutions mettez-vous en place pour le faire baisser ?

Françoise Fournial : Nous envoyons une partie de la retenue de Combani vers l’usine de Bouyouni pour diluer l’eau de la retenue de Dzoumogné. Nous avons fait des prélèvements vendredi dernier, ils sont bien meilleurs que ceux d’avant, mais nous ne sommes pas encore en dessous des seuils réglementaires. Nous essayons de trouver des solutions parce que c’est quelque chose de nouveau. Sur l’usine de Bouyouni, il n’y a pas de traitement prévu de manganèse puisqu’il n’y avait pas de problèmes de manganèse. Nous sommes en train de voir avec le SMEAM (syndicat mixte d’eau et d’assainissement de Mayotte) pour trouver un traitement puisqu’il est maître d’ouvrage. Quand il y a un investissement à faire, c’est le SMEAM qui décide de le réaliser ou pas, nous nous sommes simplement force de propositions. Mais quoi qu’il en soit, cela va prendre quelques semaines parce que nous devons acheminer le matériel d’ailleurs, il n’est pas sur le territoire.

FI : Quelles alternatives avez-vous trouvé pour approvisionner les consommateurs en attendant de résoudre le problème ?

F. F. : Nous avons mis en place des citernes d’eau sur cinq emplacements que nous remplissons deux fois par jour. Chacune d’elle contient 8 mètres cube, soit 8.000 litres. Si les gens font preuve d’un peu de civisme et n’utilisent pas l’eau pour autre chose que pour les enfants, il y a nettement ce qu’il faut pour les alimenter. Nous avons calculé, cela concernerait 13.000 abonnés, ce qui veut dire 85 à 90.000 personnes. Je sais que dans ce cas de figure certains ont peur, il y a cette couleur jaune qui ne donne pas forcément envie de la boire… Mais pour les adultes, il n’y a aucun souci !

FI : L’installation des citernes est-elle réellement une bonne solution ? Certaines personnes en profitent pour utiliser cette eau à des fins autres qu’alimentaire.

F. F. : Nous ne pouvons pas mettre des agents pour surveiller en permanence. Il faut que les habitants fassent preuve d’un minimum de civisme et comprennent que chacun doit être modéré dans ses pratiques. L’eau est une denrée rare et il ne faut pas faire sa lessive avec l’eau potable des citernes. En plus, il y a de l’eau aux robinets et les gens peuvent l’utiliser.

FI : Quand est-ce que nous pouvons espérer un retour à la normale dans la retenue collinaire de Dzoumogné ?

F. F. : Si les investigations que nous sommes en train de mener nous permettent de redescendre à des seuils acceptables, nous pourrons revenir à la normale. Si ce n’est pas le cas, nous devrons traiter l’eau. Mais j’ai peu d’espoir sur le fait de recevoir le matériel rapidement pour réaliser le traitement avant la saison des pluies. J’ai malheureusement peur qu’il faille attendre que les retenues collinaires remontent un peu pour avoir à nouveau de l’eau avec moins de manganèse. Ce qui m’inquiète c’est que nous prenons l’eau de Combani alors que la retenue collinaire n’est pas non plus éternelle, elle va descendre plus vite, ça risque d’être compliqué.

FI : Les coupures d’eau rythment la vie des habitants de Mayotte depuis 2016, pourquoi n’arrivez-vous pas à trouver une solution pour éviter cela à chaque fin d’année ?

F. F. : Ce n’est pas de mon ressort ! Nous exploitons les installations qui sont mises à notre disposition. Elles étaient suffisamment dimensionnées il y a quelques années, la population était beaucoup moins importante. Mais aujourd’hui, elle est en croissance exponentielle à Mayotte et les investissements qui vont avec doivent être énormes pour arriver à maintenir des installations à la hauteur de la croissance de la population. Les exploitations utilisées aujourd’hui sont limitées en capacité, aussi bien au niveau de la ressource, que de la production. Pourtant, nous produisons 24/24h sur l’intégralité de nos usines, c’est quelque chose que je n’ai jamais vu ailleurs. Nous sommes au maximum de notre capacité de production.

À un moment donné, il faut qu’il y ait des investissements, qu’il y ait de nouvelles usines, de nouvelles retenues, mais cela ne dépend pas de nous. Donc sachez que c’est extrêmement frustrant pour nous, à la SMAE, de nous faire taper dessus à longueur de journée. Ce n’est pas que nous sommes des guignols, que nous ne savons pas faire notre travail… C’est tout simplement que nous ne pouvons pas faire plus !

FI : Cette année, vous avez commencé les coupures d’eau à raison d’une fois par semaine, puis nous sommes passés à deux, pour quels motifs ?

F. F. : Nous avons procédé à une première vague au cours de laquelle nous n’avions qu’un seul tour d’eau par semaine, sauf que les cours d’eau ont continué à baisser, le forage aussi. Et nous avons eu des difficultés de production à Bouyouni, donc nous avons dû mettre en place un deuxième tour parce que nous n’arrivions plus à tenir. Quand nous commençons à réaliser des coupures d’eau irrégulières et que nous envoyons des communiqués en milieu de journée c’est parce que nos réservoirs sont à plat et que nous n’arrivons plus à alimenter les gens jusqu’à la fin de la journée.

FI : Devons-nous nous attendre à un troisième tour d’eau par semaine dans les prochains jours ?

F.F : Je n’espère pas ! J’espère qu’il va pleuvoir rapidement. Pour l’instant, avec deux jours par semaine le système tient. Il y a deux pointes de consommation dans la journée, le matin et le soir. Le fait de couper de 17h à 7h du matin le lendemain permet d’écrêter ces deux pointes et d’économiser toute cette eau dans les réservoirs. Nous avons calculé pour faire en sorte de ne couper que le volume dont nous avons besoin pour faire remonter les réservoirs. Pour l’instant, cela fonctionne, mais il faut aussi que chacun soit responsable et fasse attention à son utilisation d’eau.

FI : Beaucoup de personnes se plaignent aussi des factures d’eau exorbitantes. À quoi est-ce dû ?

F. F. : Cela ne reflète pas la réalité des choses. Le prix de l’eau à Mayotte n’est pas plus cher qu’ailleurs. La référence, sur une consommation d’une famille de quatre personnes c’est 120 mètres cube par an. Pour une telle facture, nous sommes dans la moyenne des prix en métropole, c’est un prix normal. Mais il faut que les gens se responsabilisent sur leur consommation. Nous demandons à ces clients de nous envoyer leurs factures pour analyser ce qu’il se passe. Ces gens-là transportent des messages en disant que la SMAE sont des voleurs. C’est faux, c’est aussi à l’abonnée de faire attention ! Il y a des personnes qui arrêtent de payer parce qu’ils ont une facture plus élevée que d’habitude. Souvent, c’est lié à une fuite. Si vous en avez une, il faut la faire réparer par un plombier, qu’il vous fasse une attestation que vous amenez chez nous pour avoir droit à un dégrèvement de votre consommation. Mais il faut le faire dans le mois qui suit la constatation de la fuite, cela fait partie de la loi Bartmann. Par contre, si vous attendez deux ans, que nous arrivons avec les huissiers et que vous nous dites que vous aviez une fuite, nous ne pourrons rien faire !

FI : Ce phénomène a été révélé depuis environ un an. Est-ce que soudainement de nombreux consommateurs ont eu des fuites ou ont arrêté de payer ?

F. F. : Nous en entendons parler depuis un an parce que depuis 2019, il y a un avenant entre le SMEAM et la SMAE qui dit qu’il n’y a plus qu’une seule relève réelle sur deux, la facture suivante est une estimation. Nous avons fait ça parce que nous nous sommes rendu compte que le taux d’impayés était en explosion à cause de la loi Brottes qui dit que nous n’avons pas le droit de couper l’eau. Plein de gens qui ont compris que même s’ils ne payaient pas, il ne leur arriverait pas grand-chose… Et donc, pour pouvoir libérer des agents et faire des recouvrements, nous avons décidé de faire une relève sur deux pour permettre aux agents d’aller faire du recouvrement le reste du temps. Ce qui fait qu’il y a une estimation sur deux et que nous nous basons sur l’historique de consommation du client. Ici, les consommations des gens sont très fluctuantes. Si par exemple vous avez une consommation moyenne de 10 mètres cube, au moment de l’estimation nous vous facturons 10 mètres cubes. Mais si vous en consommez 50 sur la période complète, en l’occurrence sur quatre mois, nous vous facturons 40 mètres cube lors de la deuxième facture. C’est ainsi que les gens ont l’impression d’avoir des factures très élevées.