Les locaux du conseil départemental de Mayotte accueillaient le mercredi 16 mars la table ronde internationale “Émergence de nouvelles centralités et résilience de l’espace mahorais”. L’objectif de l’événement ? Réunir les acteurs de l’île afin de penser ensemble l’avenir du 101ème département.

Géographe, ingénieurs ou encore élus, tous étaient rassemblés ce mercredi 16 mars pour discuter des enjeux inhérents au territoire de Mayotte. Le plus jeune département français, à tous les sens du terme, peut se vanter d’avoir l’un des plus grands et somptueux lagons du monde. Mais derrière ce bleu éblouissant que cachent les 376 kilomètres carrés de terre volcanique perdus au beau milieu de l’océan Indien ?

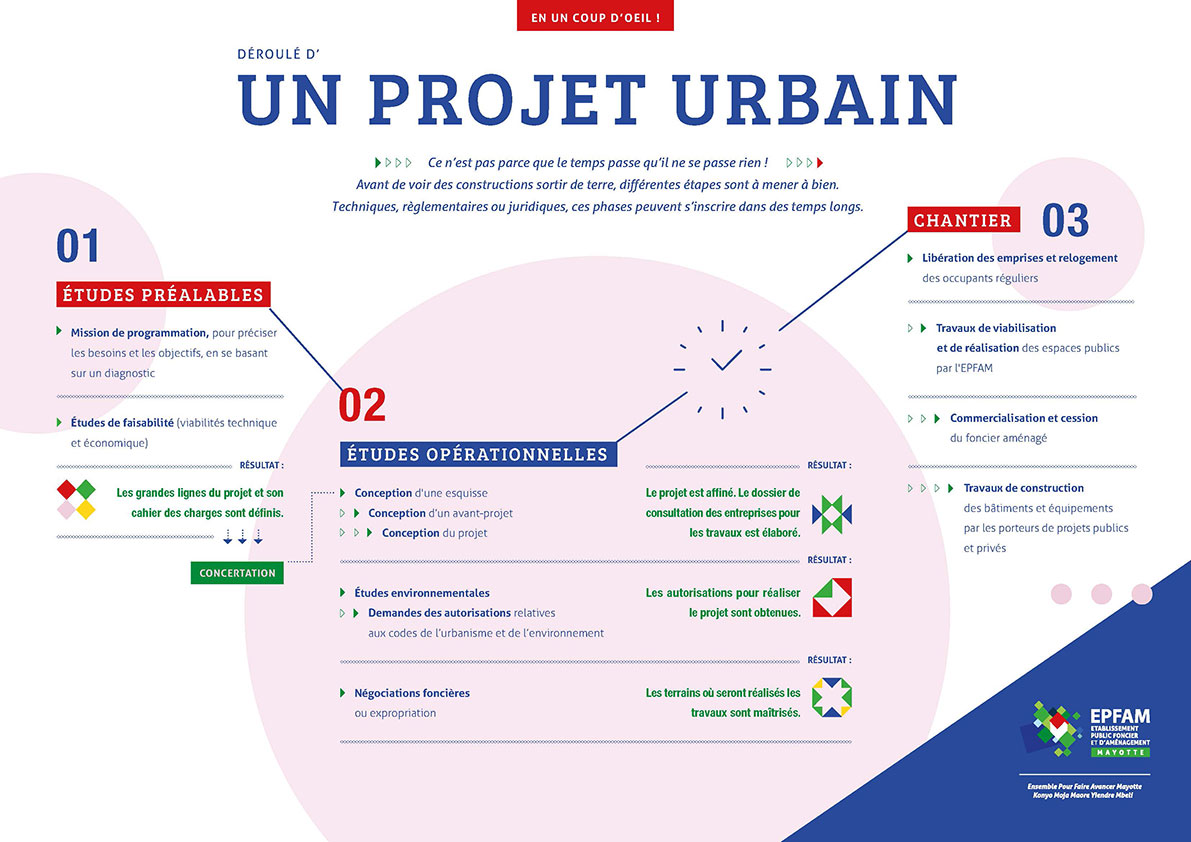

Urbanisation, mobilité, assainissement, gestion de l’eau, préservation de l’environnement, prévention des risques… Autant de défis à relever pour l’île aux parfums. À l’image des saisons, les élus passent et les projets restent, quant à eux, inachevés. Pour poser carte sur table et réaliser un travail commun, l’agence française de développement, en lien avec l’association à but non lucratif Les Ateliers, organise des rencontres au service de projets territoriaux structurants. Ces tables rondes offrent aux acteurs un regard nouveau. Le but ? “Varier les échelles, oublier les frontières administratives, revisiter les territoires, pour favoriser un développement urbain, innovant créatif, pertinent, intégrant court terme et prospective.”

Mayotte, une île en travaux

“Nous devons penser la ville mahoraise de demain”, affirme Naïlane-Attoumane Attibou, le secrétaire général de la fédération mahoraise des associations environnementales. La population de l’île augmente très rapidement. Entre natalité et immigration, les défis liés à la démographie sont pléthores. “Nous sommes face à une structuration urbaine très communautarisée avec des maisons sur les parties basses et des bangas sur les fortes pentes. À chaque pluie, déchets et boue se déversent directement dans les villes créant de nombreux problèmes sanitaires, environnementaux, mais aussi d’accessibilité pour les usagers de la route”, détaille le secrétaire général. Comme lui, Mohamed Moindje, le directeur général de l’association des maires de Mayotte, se questionne quant à la viabilité du modèle actuel ! “La question aujourd’hui est : comment quitter l’anarchie pour se diriger vers une urbanisation équilibrée et planifiée ?” Comment réagir ? Par où commencer ? Et surtout comment mobiliser tous les acteurs pour mener à bien un projet structurant pour Mayotte ?

Des plans sur la comète

Dans une présentation très complète, Ismaël Zoubert, chef de mission à la direction générale des services au sein du conseil départemental, expose comment le 101ème département pourrait décentraliser ses activités. Nouveau pôle d’activité au sein de la communauté de communes du Centre-Ouest, réaménagement du réseau routier, création d’un réseau de transport maritime… Des objectifs et des souhaits innovants encore dans les cartons plus de dix ans après leur création. Si les idées ne manquent pas, le chef de projet avoue à demi-mot que derrière toute décision se cache des enjeux politiques. Sans la coopération de la majorité en place, d’outils d’ingénierie, de moyens financiers, techniques et humains, Mayotte ne pourra jamais “changer de paradigme et effectuer sa mue”. De quoi mettre un coup de pied dans la fourmilière et permettre aux acteurs présents de s’unir pour construire la Mayotte de demain.