L’association d’aide au logement Soliha Mayotte et le Léo Club Mayotte Arc-en-ciel (la section « jeunes » du Lions Club Mayotte Ylang) ont uni leurs forces pour réunir des colis alimentaires en faveur de treize familles défavorisées du quartier Majicavo-Dubaï. La distribution, destinée aux plus défavorisés, s’est déroulée samedi après-midi dans la nouvelle zone de logements construite par la mairie de Koungou.

« Je suis très heureuse car c’est la première fois qu’on nous donne une aide alimentaire », s’enthousiasme Rosa, une mère de cinq enfants occupant actuellement l’un des treize nouveaux logements construits par la mairie de Koungou sur le talus du quartier Majicavo-Dubaï. Le lieu n’est pas, c’est expérimentation menée pour lutter contre les logements insalubres menée en partenariat avec l’association Soliha. « Notre association loue les logements à la mairie de Koungou. Puis, nous les sous-louons à un coût maîtrisé aux familles qui en ont le plus besoin », explique Anazade Amdjad, la directrice. Une aubaine pour les familles en difficulté qui ne déboursent donc que cinquante euros par mois de loyer. « Il ne faut pas oublier que pour ces familles, cela constitue quand même une certaine somme puisque la plupart d’entre elles n’ont pas de revenu régulier », précise-t-elle. Présente sur le talus de Majicavo-Dubaï en compagnie de M’Niri Mchami, le président de l’association, elle était ravie de pouvoir également faire un geste pour aider ces familles sur le plan alimentaire. « Nous savons que se procurer de la nourriture est parfois difficile pour ces familles, surtout en période de ramadan où les tablées sont souvent plus importantes », affirme-t-elle.

Les jeunes du Léo Club Mayotte Arc-en-ciel ont organisé la collecte

Afin de fournir les deux colis alimentaires par famille à l’occasion du ramadan, Soliha a fait appel au Lions Club Mayotte Ylang qui a confié la mission à sa « section jeunes », le Léo Club Mayotte Arc-en-Ciel. Agés de 17 à 25 ans, les jeunes motivés ont fait appel à la générosité des clients des grandes surfaces pour réunir les denrées. « Nous avons demandé l’autorisation aux directeurs de HD et Baobab pour aller vers les clients qui entraient dans le magasin les samedis et dimanches », nous explique Anaëlle Zahary, une jeune bénévole de 17 ans engagée dans le club. Huile, pâte, riz, sardines, farine, les treize familles ont bénéficié gratuitement de produits de base offerts par la population qui, en temps de ramadan, se doit traditionnellement de se montrer généreuse envers les plus démunis.

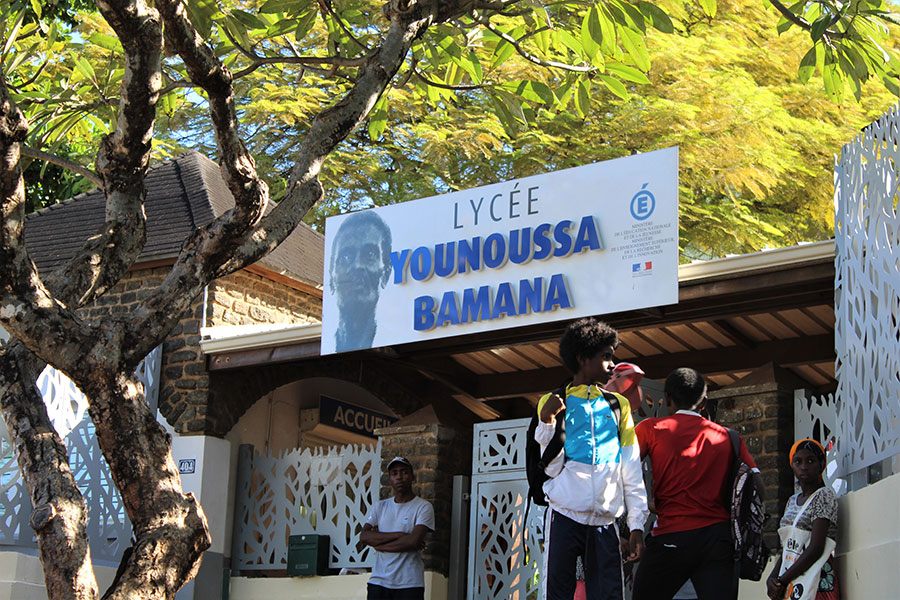

Une solution de logement « expérimentale » contre le logement insalubre

Soliha accompagne en tout 400 familles pour les aider à trouver un logement décent. Le dispositif expérimental de Majicavo-Dubaï est en réalité une « intermédiation locative », c’est-à-dire une solution provisoire de relogement qui ne doit normalement pas excéder 18 mois. Financé par la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS), ce dispositif est évolutif en fonction de la situation des familles. « Au-delà de l’aspect purement financier, ces logements ont pour objectif de donner une autre culture à ces familles que celle du banga en tôle. Cela leur apprend à se responsabiliser en vivant dans un logement aux normes et en payant un loyer fût-il modique », révèle Anazade Amdjad. Au vu du grand nombre de logements insalubres présents dans la commune de Koungou, la directrice confie que le dispositif pourrait excéder les 18 mois puisque le but de l’Etat est de détruire progressivement tous les habitats illégaux et/ou insalubres. Soliha est d’ailleurs toujours sollicitée pour trouver des solutions de relogement aux familles lors des opérations de destruction des quartiers informels.