Partis de Paris, le jeudi 12 janvier, les passagers d’un vol Corsair devaient atterrir à Dzaoudzi, le lendemain, après une escale à La Réunion. Sauf qu’à l’arrivée, la piste trempée a dissuadé le pilote d’atterrir et l’avion est donc reparti. Les passagers ont donc été emmenés à l’hôtel en espérant repartir le lendemain. Toutefois, alors que les passagers étaient déjà installés dans l’avion, samedi, on leur a demandé de ressortir et de passer une nuit de plus à La Réunion. Cette fois, c’est l’aéroport de Mayotte qui, faute de contrôleur aérien, ne peut les laisser atterrir. Ce dimanche, leur avion est finalement bien arrivé à Dzaoudzi, dans l’après-midi.

Un gendarme mobile blessé à la tête à Kahani

Alors que le hub de Kahani était calme en cette rentrée de janvier, des affrontements ont eu lieu, ce vendredi 13 janvier. Une vingtaine de jeunes s’en sont pris aux gendarmes mobiles sécurisant cette zone. Selon nos informations, l’un d’eux a d’ailleurs été blessé à la tête par un projectile.

Coopération Mayotte-Togo : « Dire merci ne suffirait pas ! »

Vendredi après-midi, à l’hôtel de ville de Mamoudzou, le maire Ambdilwahedou Soumaïla recevait deux homologues togolais pour lancer le projet de coopération « Asileasime – Ouvoimoja », destiné à promouvoir l’économie locale durable dans les communes de Kloto 1 et Agoè-Nyivé 2, à plus de 5.000 kilomètres de l’île aux parfums. Le lancement intervient au terme d’une visite de trois jours, au cours de laquelle les élus togolais se sont imprégnés des pratiques agricoles mahoraises, pour mieux structurer leurs filières respectives.

Poignées de mains, salutations officielles et échanges de cadeaux sous les drapeaux… un petit parfum de protocole diplomatique flottait à l’hôtel de ville de Mamoudzou, ce vendredi après-midi. Dans la salle du conseil municipal, une réunion parachevait la visite d’une délégation togolaise, composée – entre autres – des maires de Kloto 1 et Agoè-Nyivé 2, communes avec lesquelles Mamoudzou s’est jumelée en avril dernier, et entérinait le lancement du projet « Asileasime – Ouvoimoja », ayant pour objectif « la promotion de l’économie locale durable à travers la professionnalisation de la filière maraîchère et l’expérimentation des filières à fortes valeur ajoutée ». La ville de Mamoudzou est chargée du pilotage institutionnel du projet, financé par le Fonds de solidarité des projets innovants (FSPI) du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, via l’ambassade de France au Togo.

« Structurer la filière ylang togolaise »

Concrètement, il s’agira par exemple de structurer la filière ylang de Kloto 1, ville des hauts plateaux togolais, où « l’or jaune » pousse sauvagement et n’est – pour l’heure – pas exploité. Dans la commune d’Agoè-Nyivé 2, littorale et située en périphérie de la capitale Lomé, « une vingtaine de personnes seront formées pour un projet pilote de pisciculture », renseigne Bolor Koffi Djabakou, le maire et ingénieur agronome dans le civil. En parallèle, deux sites de maraîchage de 5.000m² emploieront 250 femmes et jeunes. « L’objectif est de renforcer notre économie en formant la population qui, chaque jour, nous demande de l’emploi, et d’améliorer nos rendements pour répondre à la demande locale. »

A cet effet, la délégation togolaise s’est vu présenter la fine fleur de l’agriculture mahoraise : la filière ylang au pôle d’excellence rural (PER) de Coconi, visite de l’exploitation piscicole d’Ironi Bé, entre autres. « Dire merci ne suffirait pas ! En trois jours, on a vécu une aventure formidable », s’épanche Dogbatse Yawo Winn, le maire de Kloto 1. « Nous sommes venus pour l’ylang et la vanille, mais nous nous sommes rendu compte qu’il y a bien plus à approfondir ! »

Dans l’assemblée, les agriculteurs mahorais espèrent que l’échange de bons procédés ira dans les deux sens. « Nous, on fait du riz bio […], on a des bananes plantains par milliers de tonnes. Quand je vois vos coûts de production, c’est de la folie ! On pourrait convoyer tout ça ici ! », répond l’élu de Kloto 1, qui plaide déjà pour « l’ouverture d’une ligne Lomé – Mamoudzou » pour « faciliter » les échanges. « Tout dépendra de la mise en forme sur le plan douanier ! », conclut-il. Il faudra donc encore un peu de patience avant de savoir si « l’ananas pain sucré […] dix fois plus gros que celui de Mayotte » sera importé chez nous.

Chirongui s’attaque à ses épaves !

La ville de Chirongui a lancé une campagne de retrait des voitures abandonnées, en fin de vie ou accidentées, ce jeudi 12 janvier. 161 véhicules hors d’usage (VHU) ont ainsi été identifiés dans le domaine public de la commune ; la plupart d’entre eux contiennent des déchets polluants et deviennent des terrains de jeux dangereux pour les enfants. Cédric Maleysson, le directeur de la sécurité de Chirongui, nous renseigne sur l’action menée par la municipalité.

Flash Infos : D’où vient ce problème de véhicules abandonnés à Chirongui ?

Cédric Maleysson : Malheureusement, comme dans tout le département, on constate de plus en plus de véhicules abandonnés sur des terrains privés ou publics. Le parc automobile de l’île vieillit, beaucoup de gens achètent un véhicule neuf et abandonnent l’ancien sans le faire réparer. Notons tout de même que le système de recyclage et de dépollution n’est pas encore suffisamment développé sur le territoire. A Chirongui, on veille assidûment sur cette situation, mais les épaves sont souvent déposées la nuit, parfois par des gens des communes voisines, voire du Nord.

F.I. : Quels sont les dangers liés à ces épaves ?

C.M. : Il y a plusieurs dangers. Le premier est sanitaire : les moustiques prolifèrent dans les épaves et posent un risque de dengue, ou de chikungunya. D’autre part, les VHU (N.D.L.R. véhicules hors d’usage) servent de terrains de jeu à nos jeunes enfants. Les adultes doivent prendre conscience du danger que cela représente : il y a toujours des morceaux de ferraille qui dépassent, et une simple coupure peut déclencher de sévères maladies.

FI : Quelle est votre réponse à cet enjeu ?

C.M. : Nous avons lancé une campagne de retrait, ce jeudi 12 janvier. Ce n’est pas la première : en 2020, nous avions enlevé 80 véhicules ; 40 en 2021 et une quinzaine l’année dernière. Là ça a explosé : nous avons recensé 161 VHU, que nous allons retirer en deux fois. La garagiste peut en prendre trois ou quatre par jour. De notre côté, l’opération nécessite la mobilisation de deux agents pour la sécurisation du fouriériste. On s’attaque aussi au problème à la source en communiquant sur la question du stationnement abusif.

F.I. : Que risque-t-on lorsque l’on abandonne une voiture sur la voie publique ?

C.M. : Abandonner son automobile sur la voie publique est illégal. Donc nous enlevons le véhicule, et nous nous retournons contre le propriétaire, qui est verbalisé en vertu du code de l’environnement. Celui-ci doit payer tous les frais liés à l’enlèvement de l’épave par un garagiste agréé par la préfecture – soit 460 euros – qui se chargera de dépolluer le véhicule. Mais 80 % des VHU ne sont pas identifiables. Leur enlèvement reste à la charge de la collectivité, et donc du contribuable. Nous menons au mieux nos investigations pour retrouver les propriétaires, car la collectivité souhaite éviter de supporter un tel coût. On va être de plus en plus dur vis à vis de ces abandons, d’autant plus que les propriétaires de véhicules en état d’épave peuvent les déposer gratuitement dans un centre agréé. Seuls les frais de transport restent à leur charge.

Djaouria Attoumani : « J’ai refusé l’affectation et me voilà sans salaire depuis seize mois »

Fonctionnaire du Sivom (syndicat intercommunal à vocations multiples), puis au Sidevam (syndicat intercommunal d’élimination et de valorisation des déchets de Mayotte), Djaouria Attoumani travaillait dans des locaux de Petite-Terre depuis plusieurs années. La mère de famille de 42 ans se retrouve dans une impasse après avoir refusé son affectation à Dzoumogné et sans salaire suite à un abandon de poste. Son employeur assure avoir essayé d’arranger les choses, mais qu’aucune offre n’a convenue à la salariée.

Flash Infos : Depuis combien de temps travaillez-vous pour le syndicat de collecte des déchets ? Quel poste occupez-vous ?

Djaouria Attoumani : Au début, je travaillais pour Sivom. Ensuite, avec les fusions, c’est devenu le Sidevam. Du coup, au 1er mars 2023, ça va faire vingt ans que je travaille ici. J’étais coordinatrice de la collecte de ramassage ici en Petite-Terre.

F.I. : Depuis quand la situation a-t-elle changé ?

D.A : Ça a commencé depuis un bon moment déjà. J’étais partie en vacances en métropole pour faire des traitements. A mon retour, mes collègues m’ont dit qu’il y’avait eu quelques changements et qu’ils avaient passé des entretiens. Il y avait aussi un nouveau coordinateur qui avait demandé à être transféré en Petite-Terre. Le directeur a accepté sans penser au fait qu’il y’avait déjà deux coordinatrices car on était deux femmes. Le directeur général des services m’a convoqué et m’a dit que mon poste n’existait plus, ils nous ont donc proposé deux postes et j’ai choisi l’un d’eux. Quelques mois après, je suis repartie en traitement et une de mes collègues m’a prévenu qu’il y avait un arrêté et que j’allais être transféré à Dzoumogné. J’ai refusé l’affectation et me voilà donc dans cette situation, sans salaire depuis seize mois.

F.I : Pour quelles raisons vous n’avez pas accepté votre transfert à Dzoumogné ?

D.A : J’avais un enfant en bas âge, donc ça allait être compliqué pour moi de partir à 5h30. Qui serait resté avec lui ? Et qui allait préparer mon autre enfant pour l’école ? En plus, ça allait être un grand changement pour moi car Dzoumogné, ce n’est pas la porte à côté. J’avais déjà mes habitudes ici et c’est plus simple car je suis d’ici. Sans oublier le trajet et le coût du taxi tous les jours.

F.I : Avez-vous eu des échanges avec vos supérieurs à propos de votre cas ?

D.A : Oui, j’ai eu la direction des ressources humaines (DRH), nous avons discuté, mais ça n’a abouti à rien.

F.I : Est-ce qu’il y’a des solutions qui vous ont été proposées ?

D.A : Non, on ne m’a jamais appelé pour me dire quoi que ce soit (voir encadré).

F.I : Avez-vous tenté de trouver un arrangement avec vos supérieurs ?

D.A : Oui, mais ça n’a servi à rien parce que quand je suis allé voir le président, il a refusé que je reste en Petite-Terre. Mon avocat leur a écrit. Ils ont refusé de le voir. Même la déléguée syndicale qui est partie à leur rencontre n’a rien pu faire. J’ai aussi un ami au conseil départemental qui a tenté de plaider la cause, mais ils ont rejeté sa proposition.

F.I: Pourquoi continuez-vous à vous rendre à votre travail si vous n’êtes pas rémunéré ? Pourquoi vous ne démissionnez pas ?

D.A : Je suis obligée de venir parce que je ne suis pas licenciée. Et si je démissionne, je risque de perdre beaucoup.

F.I. : À quoi ressemble votre quotidien au travail ?

D.A : Je viens, mais je ne fais rien, car aucun appareil électronique ne fonctionne ici. Que ce soit l’ordinateur, la climatisation ou même le téléphone. Je reste assise. Puis, quand c’est l’heure de la pause, je la prends. Et quand c’est l’heure de partir, je pointe et je rentre chez moi comme si c’était une journée ordinaire de travail.

F.I : Comment subvenez vous à vos besoins étant donné que cela fait plus d’un an que le Sidevam ne vous rémunère plus ?

D.A : Il y a mon mari à la maison qui m’aide et qui me soutient.

F.I : Est-ce que vous allez passer par la justice ?

D.A : Je m’étais renseignée sur les démarches et procédures pour ce genre de situation et j’avais pris un premier avocat. Mais avec lui, l’affaire traînait énormément, donc j’ai changé et j’en ai engagé un autre en métropole.

Le Sidevam dit avoir cherché des solutions mais sans succès

De son côté, le Sidevam dit avoir tout tenté pour arranger les choses mais que toutes les offres faites ont été rejetées. En effet, le syndicat a changé de gouvernance en 2020 et a procédé à une grande réorganisation de ses effectifs. De nombreux employés ont dû alors changer de services. Petite-Terre, qui avait trois coordinateurs, a désormais un chef de secteur et un coordinateur. Pour que Djaouria Attoumani garde un poste dans l’organisation, des postes lui ont été proposés à Combani et à Dzoumogné. Le dernier étant celui d’assistant du chef mécanicien. Face à un temps de réflexion trop long de la part de la salariée, son employeur était dans l’obligation de la mettre en abandon de poste. « On a même cherché à la muter dans une collectivité de Petite-Terre », fait remarquer Chanoor Cassam, directeur général des services du Sidevam, décrivant « un cas extrême » dans la réorganisation du syndicat. Concernant la climatisation, l’ordinateur et le téléphone qui ne marchent pas, le DGS explique qu’il ne peut pas remplacer du matériel pour un poste qui n’existe plus.

En 2023, des grands projets se concrétisent dans la communauté de communes du Sud

Ce début d’année 2023 marque le retour des traditionnelles cérémonies des vœux, absente du calendrier pendant deux ans. Ce vendredi, la communauté de communes du sud de Mayotte a tenu à son tour la sienne à Bandrélé, où Ali Moussa Moussa Ben, président de l’intercommunalité, est revenu sur les projets passés et ceux à venir.

L’année écoulée a été marquée, pour la communauté de communes, par « une nouvelle dynamique dans l’avancement de ses projets », se réjouit le président de l’intercommunalité, Ali Moussa Moussa Ben. Pour 2023, l’élu espère « une année de concrétisation effective de certains grands projets en étude depuis un certain temps ». Un premier dossier est évoqué, celui de la zone d’activité économique de Malamani, dont le marché des travaux sera lancé d’ici mars. Cette étape sera complétée par une consultation publique et une mise en conformité avec le plan local d’urbanisme, avant la commercialisation des lots. D’autres études seront lancées au cours de l’année, concernant « la faisabilité d’une zone d’activité économique de Chirongui – carrefour, de même pour la ZAE à vocation agricole de Karoni et la zone d’activité artisanale de Majimironi », confirme le président. Les « grands projets du territoire » seront également continués, comme l’avancement de la ZAC de Bandrélé ou encore l’écoquartier de Kani Bé. Enfin, le pôle agricole de Bandrélé accueillera l’abattoir bovin du département, « très attendu des éleveurs, des acteurs économiques et des consommateurs », concède Ali Moussa Moussa Ben.

Développement touristique du sud

Au cours de l’année, la communauté de communes a intégré l’agence nationale des élus du territoire touristique, « nous permettant de bénéficier d’un partenariat de réseau », ajoute Ali Moussa Moussa Ben. Cette intégration permet à l’intercommunalité de disposer notamment de retours d’expériences d’autres acteurs du tourisme. En parallèle à ces actions portant sur le développement touristique du sud de l’île, elle poursuit sa collaboration avec le conservatoire du littoral en signant une convention de préservation de l’îlot Bandrélé. Des actions de préservation, menées entre autres à Sazilé, seront poursuivies cette année « en élargissant notre périmètre, en intervenant sur la baie de Bouéni, l’îlot Karoni ou encore l’îlot Bambo », ajoute-t-il. Le but de ces actions étant la préservation du patrimoine naturel du territoire.

Un besoin de logement dans l’intercommunalité

Afin de mieux répondre à la problématique des besoins en logement dans son territoire, la communauté de communes du sud a récemment signé avec la préfecture un contrat de soutien à la production de logement. « L’objectif est d’aboutir à la production de 282 logements », clame le président de l’intercommunalité. En complément à ce projet, un dispositif est mis en place pour l’amélioration des habitats, avec l’accompagnement à la régularisation administrative du bâti et du foncier.

L’habitat sera au cœur des échanges au pôle culturel de Chirongui, les 23 et 24 janvier prochains, des cinquièmes Assises du logement en outre-mer, portées par l’union interprofessionnel de la CFDT. Cet événement sera l’occasion « d’exposer la problématique rencontrée à Mayotte et d’adresser des pistes de travail pouvant nous permettre de répondre à ce besoin de logement, à l’heure de la rareté foncière et des contraintes budgétaires », ajoute-t-il.

Un accompagnement dans la professionnalisation

Au cours du premier trimestre 2023, aura lieu l’installation effective de l’agence intercommunale de développement économique du sud. Elle sera « la porte d’entrée aux porteurs de projets et chefs d’entreprise du sud, mais aussi des acteurs économiques », elle sera également « un outil de pilotage de notre politique de coopération et de développement régional », explique le président de l’intercommunalité. Sur le plan de développement économique, outre la gestion des équipements tels que le marché couvert de Bandrélé et les halles de pêches, la communauté de communes souhaite « accompagner les agriculteurs et les pêcheurs de notre territoire dans leurs professionnalisation », lance Ali Moussa Moussa Ben. Ce projet consiste à accompagner une trentaine de pêcheurs du sud, dans une année de formation dans le but d’obtenir soit un brevet de commandement de petite pêche, soit un brevet de mécanicien 250kW.

En plus d’accompagner les pêcheurs, l’intercommunalité « continuera à déployer ses efforts en matière d’accompagnement à la réussite de ses jeunes talents », déclare le président. Cela se traduira notamment par le lancement d’une bourse intercommunale de l’enseignement supérieur, « afin de soutenir les étudiants qui se lanceront dans des filières d’excellence et porteur d’avenir pour notre territoire », promet-il.

Mineurs placés : l’observatoire des familles a réalisé une enquête à Mayotte

En fin de semaine, l’observatoire des familles, guidé par l’union départemental des associations familiales (Udaf) de Mayotte, a dévoilé son rapport d’études portant sur les trajectoires des familles des mineurs placés à Mayotte au centre universitaire à Dembéni, ce jeudi 12 janvier. Cette étude a pour objectif d’avoir une connaissance la plus complète de ces familles.

A Mayotte, l’aide sociale à l’enfance est « une mission cruciale, compte tenu du contexte local que nous connaissons tous », admet Madi Velou lors de son discours d’ouverture en précisant que pour lui, « il s’agit ici d’un début qui devra par la suite être complété par d’autres études ». Présentés par Mohamadou Ibrahima Ba, coordinateur de l’observatoire et des études à l’Udaf, les résultats d’un rapport devaient répondre à la problématique du manque de connaissances des typologies et trajectoires des familles dont les enfants ont été placés dans le 101e département. « Nous avons mené cette enquête dans le but d’être utilisés par les pouvoirs étatiques », confirme-t-il.

Ce rapport marque donc une nouvelle étape dans la mise en place de l’observatoire des familles. Ce dernier « consiste à la mise en place d’études et de recherches par le biais d’enquêtes permettant une meilleure connaissance des familles », note Inaya Ahmed, vice-présidente de l’Udaf et présidente de la commission interne de l’observatoire. Il devra également pouvoir être pérennisé, « le défi est de lui trouver une place, afin de devenir un outil majeur aux côtés des autres observatoires », ajoute Nafissata Mouhoudhoire, représentante de la préfecture de Mayotte.

« Mieux connaître les trajectoires »

Les conclusions présentées, qui serviront dans un premier temps aux professionnels de l’enfance, aux acteurs et décideurs publics, « permettront de mieux connaître les trajectoires et les situations des familles dont les enfants bénéficient d’une mesure de protection de l’enfance éducative ou judiciaire et ainsi prendre des mesures », souligne Madi Velou, vice-président du conseil départemental en charge des solidarités, de l’action sociale et de la santé.

Cette présentation du rapport a permis d’évoquer la méthodologie utilisée via différents entretiens. Neuf familles, concernées par le placement d’enfant à Mayotte ont donc été interrogées. Sur cet échantillon, six sont d’origine comorienne, dont quatre en situation irrégulière, les trois autres étant d’origine française. En quelques données, 68,75 % des familles étaient monoparentales, 16 % ont moins de cinq enfants, pour 62 % de cinq à huit enfants. Les familles ayant plus de neuf enfants représentent 22 %.

Un échantillonnage peu représentatif

Afin d’obtenir ces données chiffrées, l’observatoire a donc étudié un échantillonnage de moins de dix familles. Un chiffre qui surprend dans l’assemblée présente. Au moment des échanges en fin de présentation, la question de la taille de l’échantillon créé débat. « Nous ne pouvons pas réaliser d’analyse statistiques sur un si petit échantillonnage. En plus de l’aspect qualitatif, il aura fallu faire du quantitatif », lance l’un des auditeurs. Pour la représentante de la préfecture, c’est le manque de comparaison avec la globalité de la population qui l’interroge. « Je reste sur ma faim ! Nous avons besoin de connaitre qui peut être impacté par ce sujet, afin de contextualiser et d’apporter les limites de l’étude », exprime-t-elle en s’interrogeant sur « comment prendre des mesures alors que nous ne connaissons pas les raisons des placements ? ». De son côté, les investigateurs de l’étude reconnaissent avoir rencontrés des difficultés pour travailler sur cette étude, avec notamment la complexité de trouver des familles coopérantes pour répondre aux entretiens.

Malgré ces difficultés rencontrées, l’étude a permis de faire état de 21 préconisations, « qui tournent essentiellement autour de l’accompagnement à la parentalité », explique le coordinateur de l’observatoire. Ce rapport est donc un point de départ. « Maintenant, il faut s’accorder afin de connaitre nos attentes pour la suite et pour aller encore plus loin. Nous avons du pain sur la planche ! », constate le vice-président du conseil départemental.

Commission de l’océan Indien : Estelle Youssouffa : « on encourage la coopération tout en excluant Mayotte »

Ce mercredi 11 janvier, la députée mahoraise Estelle Youssouffa est intervenue en commission des affaires étrangères. Elle a demandé que l’Assemblée nationale refuse de ratifier le nouveau traité de la Commission de l’Océan Indien. En cause : l’exclusion de Mayotte, alors même que la France en est un des principaux financeurs.

La Commission de l’océan Indien (COI), est née de l’accord initial « de Victoria » conclu en 1984 par Madagascar, Maurice et les Seychelles. L’objectif : promouvoir la coopération dans les domaines de la diplomatie, tels que l’économie et le commerce, l’agriculture ainsi que l’éducation. La France et les Comores ont, quant à eux, rejoint la commission en 1986. Mais voilà, « la COI pose un grave problème touchant au respect de la souveraineté française dans l’océan Indien », estime Estelle Youssouffa, députée de Mayotte. Puisqu’en 1986, la France n’a rejoint la COI qu’au titre de l’île de La Réunion. « La France s’est diplomatiquement amputée de Mayotte pour adhérer à la COI, territoire français depuis 1841. Étonnant de vouloir encourager la coopération entre les îles francophones de l’océan Indien tout en en excluant par principe l’île de Mayotte. Un choix fait par Paris pour, vraisemblablement, ne pas froisser les Comores qui revendiquent Mayotte », estime la parlementaire.

« Associer Mayotte au cas par cas »

Selon elle, avec l’Accord sur l’avenir de Mayotte – publié au Journal officiel du 8 février 2000 – le gouvernement s’était engagé à ce que l’île soit associée aux projets concernant la coopération régionale ou affectant son développement. La France aurait ainsi dû proposer l’adhésion de Mayotte à la Charte des jeux de l’océan Indien et à la Commission de l’océan Indien ainsi qu’aux autres organisations de coopération régionale. « Mais à ce jour, rien de tel n’a été fait », s’agace-t-elle. « Le gouvernement affirme, 22 ans après cet engagement, que sa volonté est d’associer Mayotte, au cas par cas, à certains projets de la COI mais de manière officieuse. » Ce mercredi 11 janvier, en commission des affaires étrangères, Estelle Youssouffa a donc demandé à l’Assemblée nationale de refuser de ratifier le nouveau traité de la Commission de l’océan Indien qui n’inclut toujours pas Mayotte.

D’autant que la France serait l’un des principaux financeurs de la commission. Elle porterait 40 % du budget de la COI et financerait une bonne partie des projets via l’Agence française de développement (AFD). Entre 2018 et 2022, l’AFD aurait en effet contribué à hauteur de 41,3 millions d’euros à la COI.

Des projets coûteux mais « vagues »

La commission, qui porte des projets dans différents domaines comme l’environnement, la pêche ou la culture, sollicite en effet des fonds de l’Union européenne, de l’Agence française de développement, du Fonds Verts pour le Climat et de la Banque mondiale. Pour la députée, le bilan de ces projets serait d’ailleurs décevant. « Leur valeur ajoutée pose question au regard des lourds investissements consentis. Il est souvent question de « partage d’informations », d’« amélioration de la connaissance » ou encore de « renforcement des mécanismes de prévention des crises ». C’est vague », estime celle qui déplore « des pratiques comptables et budgétaires douteuse ». La COI a d’ailleurs été mise en cause pour des faits de fraude et de manque de transparence financière. L’Union européenne aurait en effet déclaré « inéligibles » certaines de ses dépenses effectuées en 2021, pour un total de 577.000 euros. Elle dénonce 118.000 euros de fraude financière et près de 460.000 euros de dépenses injustifiées et donc inéligibles au remboursement.

Mercredi, la députée a donc pris la parole pour demander si « la France pouvait continuer à financer une organisation régionale, censée faciliter le développement de la région en excluant l’un de ses territoires ? » L’intégration de Mayotte dans la COI reste à ce jour difficile puisque tous ses membres doivent donner leur accord. « Connaissant la position comorienne historique, on imagine mal que Moroni n’exerce pas son veto », concède la députée mahoraise.

Azali Assoumani rencontre Emmanuel Macron

Ce même mercredi, Azali Assoumani a été reçu pour un entretien à l’Élysée. Le président de l’Union des Comores s’est entretenu une heure avec Emmanuel Macron. « Les deux dirigeants assistés de leurs délégations ont longuement échangé sur les relations entre leurs deux pays, la France et l’Union des Comores, dans un cadre convivial », a indiqué la présidence comorienne. Il s’agit de la cinquième rencontre en trois ans entre les deux leaders. Le contenu des échanges n’a pas filtré, mais la présidence de l’Union africaine qui pourrait revenir aux Comores et la guerre en Ukraine ont semble-t-il été abordées.

Comores : Les prisonniers du Mawulid libérés le 11 janvier

Début octobre, des émeutes avaient éclaté à Mbeni, au nord de la Grande Comore après la célébration par cette ville hostile au président Azali Assoumani d’une cérémonie religieuse marquant la naissance du prophète Muhammad. Sur les 17 habitants qui ont été inculpés pour rébellion, il n’en restait plus que six qui viennent de recouvrir une liberté provisoire.

Retour à la maison, ce mercredi 11 janvier, des six habitants originaires de Mbeni qui se trouvaient encore derrière les barreaux voilà maintenant trois mois. Poursuivis avec d’autres personnes pour des faits de rébellion par le parquet de Moroni, ils étaient les derniers prévenus à se retrouver encore en prison. La raison ? Ils sont soupçonnés d’être impliqués dans les actes de vandalisme commis à Mbeni, le 12 octobre 2022. Ce jour-là, les habitants de cette ville située au nord de la Grande Comore, avaient reçu la visite musclée des forces de l’ordre pour avoir brandi un arrêté ministériel en organisant une fête religieuse. La festivité en question, est un mawulid, une cérémonie très importante pour les fidèles musulmans qui marque la naissance du prophète Muhammad. Le déploiement de l’armée avait divisé la ville, réputée hostile au régime actuel. Après cette libération conditionnelle, des leaders de Mbeni ont réagi. C’est le cas de l’ancien ministre, Hamidou Karihila, ex allié devenu opposant d’Azali Assoumani. « Tout d’abord, je voudrais féliciter tous les habitants de Mbeni pour la libération de ces jeunes qui ont été soumis à l’oppression, à l’humiliation et à la brutalité pendant trois mois aux mains de ce régime tyrannique injuste », a déclaré, ce transfuge du parti présidentiel. Cet ancien secrétaire général de la convention pour le renouveau des Comores (CRC), accuse le pouvoir d’être responsable des évènements survenus à Mbeni.

Pointage chaque semaine

Maître Fahardine Mohamed Abdoulwahid, avocat de la défense, a lui aussi fait une sortie médiatique, ce jeudi. Il a tenu une conférence presse dans son cabinet, sis au nord de Moroni pour faire le point sur le dossier après la remise en liberté de ces sept derniers détenus. L’avocat précisera que ses clients jouissent seulement d’une liberté provisoire assortie de trois conditions. « Ils doivent pointer une seule fois par semaine, se tenir prêts à répondre à toute sollicitation de la justice. Pour quitter l’île de Ngazidja, une autorisation du juge sera aussi nécessaire », a ajouté, Me Fahardine qui a salué les efforts consentis par la ville pour le dénouement de l’affaire. « Même les victimes des actes de vandalisme se sont mobilisées pour la libération des autres prévenus. Cela prouve qu’elles sont convaincues que mes clients ne sont pas impliqués et n’ont participé à aucun acte. Pendant l’instruction, aucun élément n’est venu les remettre en cause », s’est félicité, le conseiller des 17 prévenus dont certains ont été arrêtés depuis le 14 octobre. Inculpés pour association de malfaiteurs, incendie volontaire, destruction de biens, rébellion, refus de respecter l’autorité légale et enfin, diffusion de fausses informations, tous ces détenus avaient été écroués à la maison d’arrêt de Moroni, connu pour ses conditions carcérales dégradantes. Ce n’est que début novembre que la justice a accordé une liberté provisoire à cinq personnes. Il y a trois semaines, un autre inculpé était libéré pour des raisons médicales. On a estimé à 130, le nombre d’habitants de Mbeni interpelés après les altercations opposant des jeunes et des éléments des forces de l’ordre. L’intervention des hommes en treillis le 12 octobre, pour disperser un mawoulid, avait viré à l’affrontements.

Balles réelles

Des médecins avaient même révélé l’usage de balles réelles. Une version très vite démentie par le chargé de la défense, Youssoufa Mohamed Ali. Le même ministre qui a refusé d’enquêter sur les accusations d’atteinte présumée à l’intégrité de certaines femmes visant des militaires déployés à Mbeni tant qu’il ne visualisera pas des vidéos prouvant ces crimes. Le bilan des émeutes lui s’élevait à 23 blessés dont 12 grièvement, côté civils, cinq d’entre eux sont même évacués à l’étranger pour des soins. N’ayant pas digéré l’usage brutal de la force pour mater une ville opposante, des habitants avaient incendié en représailles une brigade de la gendarmerie, des immeubles et voitures appartenant à des personnalités considérées comme proches du pouvoir. L’actuel ministre des finances, signataire de l’arrêté, ou encore son directeur de cabinet ont perdu leurs maisons. Chaque année, la communauté musulmane dispose d’un mois durant lequel, les fidèles ont le droit de célébrer le jour qui leur convient ce mawulid. Toutefois, en 2022, le gouvernement a publié un arrêté interdisant l’organisation de toute cérémonie dans l’après-midi sauf les week-ends et les jours fériés. Le but de la mesure est d’éviter la perturbation du fonctionnement de l’administration. La disposition jugée contraire à la constitution suscitera un tollé. Mais l’arrêté n’a pas réussi à dissuader les habitants de Mbeni lesquels ont maintenu leurs festivités dans l’après-midi, s’attirant les foudres de l’armée. Le problème, de nombreux juristes ont souligné que la violation de l’arrêté constitue seulement une contravention. Or, la sanction prévue par les lois n’est autre que l’amende fixée à 60 euros et non une intervention militaire.

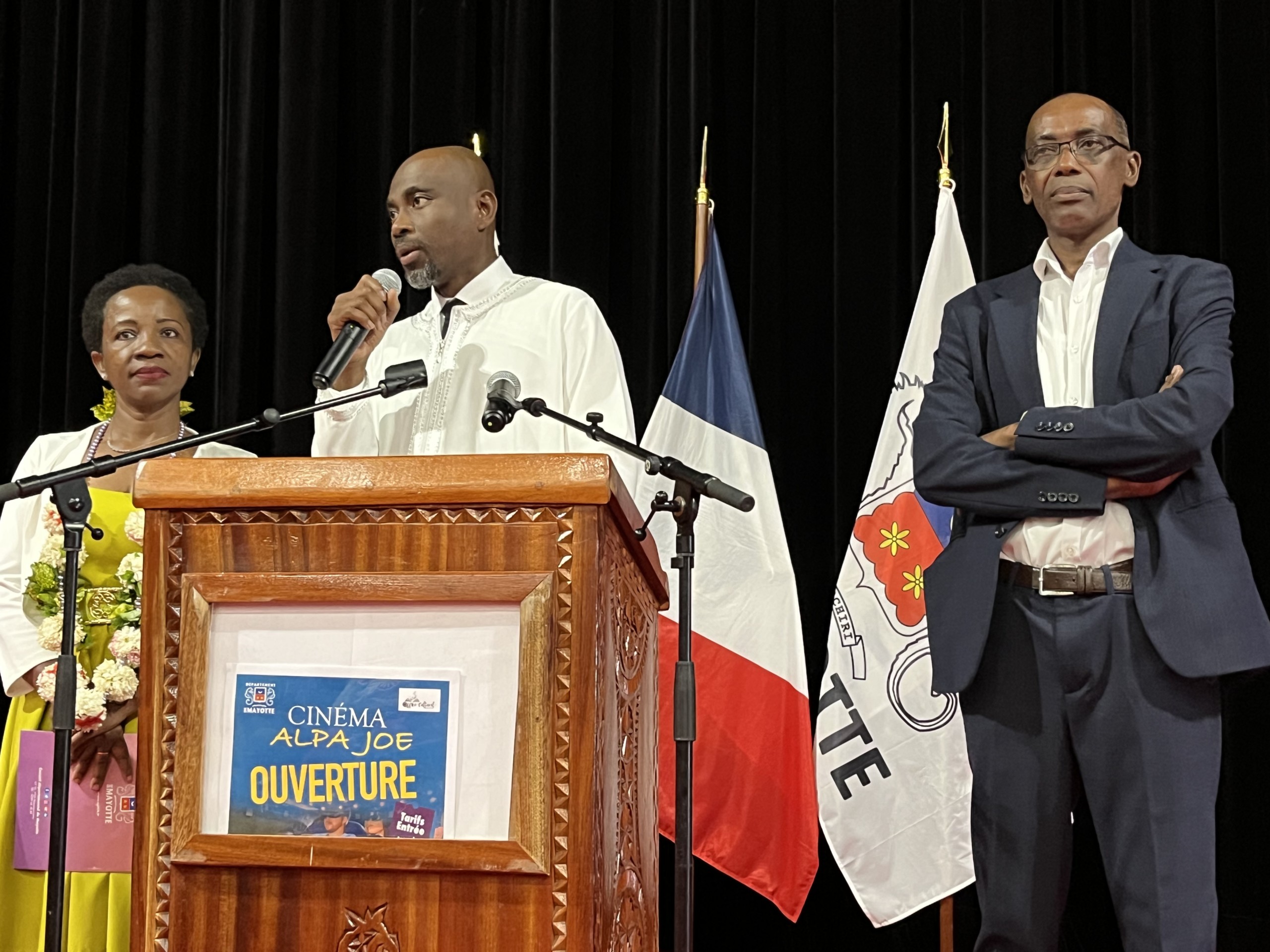

Les premiers spectateurs ont pu (re)découvrir la salle de cinéma Alpa Joe

Après plusieurs et longues années d’attentes dues à des travaux et des rénovations, le cinéma de Mamoudzou rouvre enfin ses portes. Ce vendredi 13 janvier 2023, en présence de plusieurs élus et de quelques membres de la famille d’Alpa Joe, s’est tenue la cérémonie d’inauguration de la réouverture du lieu. Les premiers spectateurs ont pu également pousser la porte pour la projection du film « Avatar 2 : la voie de l’eau » en version 3D.

Soirée « danse et déclaration d’amour » à Kani-Kéli

La MJC de Kani-Kéli organise le 11 février prochain une soirée de Saint-Valentin sur le thème « Amour, gloire et secrets ». Animé par Tayra, la présentatrice météo phare de Mayotte la 1ère, l’événement réunira plusieurs grands noms de la scène musicale mahoraise : Staco, Zaza Mankaravo ou encore Maître Tapopo. Au programme : concours de danse et de déclarations d’amour ! Rendez-vous sur place à partir de 19h30. Plus d’informations au 06.39.97.93.09 ou au 06.41.31.85.73.

A Bandrélé, la cérémonie des vœux aura lieu le 27 janvier

Le maire de Bandrélé, Ali Moussa Moussa Ben, invite toute la population de la commune, à la cérémonie des vœux. Celle-ci aura lieu le vendredi 27 janvier, sur le parvis de la mairie, de 13h30 à 16h.

Football : l’ASPH de Mangajou organise ses portes ouvertes le 22 janvier

Le dimanche 22 janvier, aura lieu la journée portes ouvertes de l’ASPH (Association de Papillon d’Honneur) de Mangajou afin de lancer la saison 2023. Pour se faire, le président de l’association vous attend à la place Manzara de Mangajou. La journée sera l’occasion pour le club de faire découvrir son histoire à travers les faits marquants et récits des anciens, d’informer les parents sur son organisation et son fonctionnement mais aussi d’attirer de nouveaux joueurs et joueuses dans les équipes. Divers animation et activités seront proposées sur place ainsi qu’une buvette et une vente de denrées alimentaires vous pourrez y retrouver aussi l’incontournable «Djoungou » (gâteau mahorais). Par la suite, vous pourrez assister à l’inauguration du « café club de l’ASPH », un nouveau lieu de convivialité et de partage.

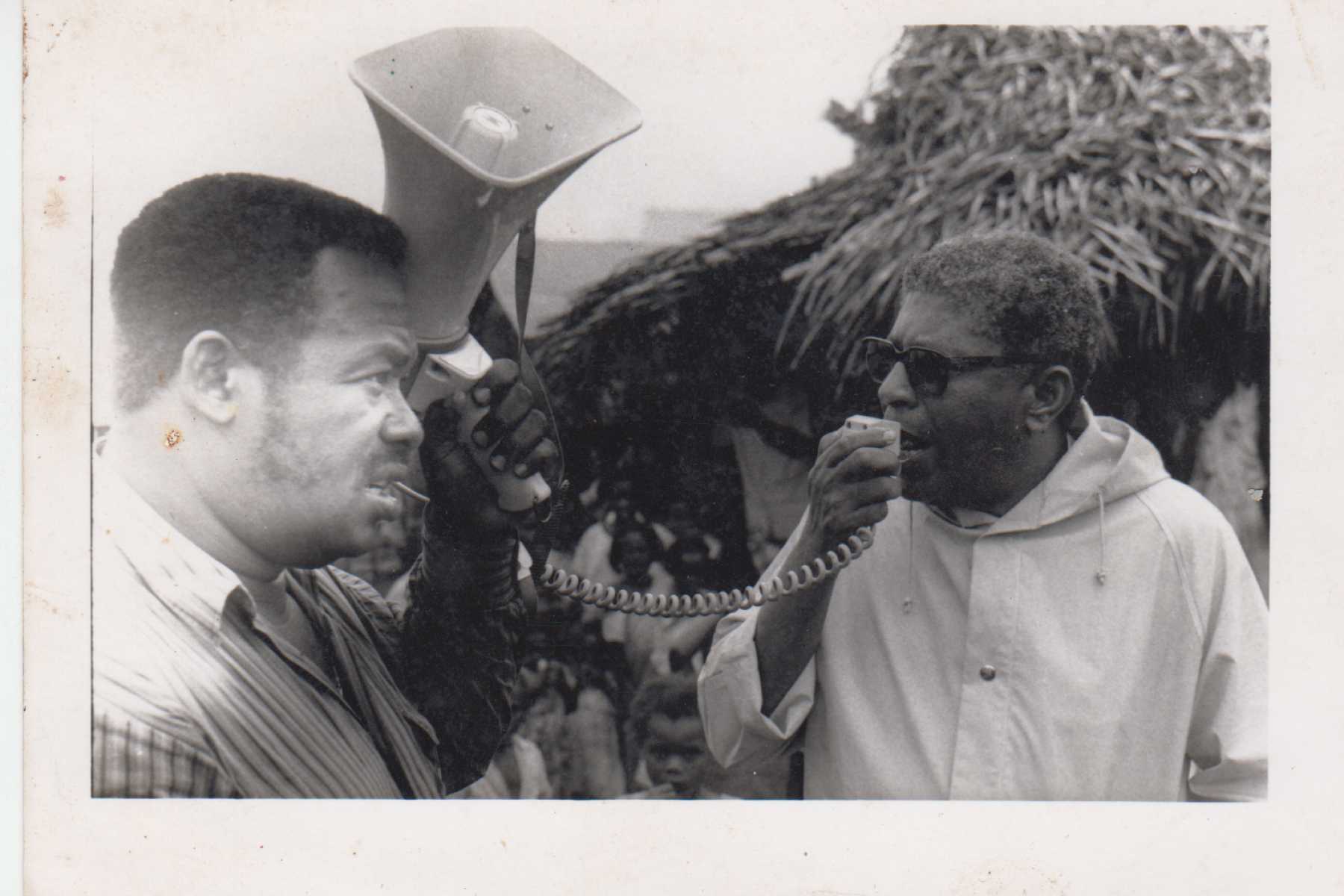

Le Dr Martial Henry raconte « 50 ans d’histoire de Mayotte »

Premier médecin originaire de Mayotte et ancien vice-président du conseil général, Martial Henry livre ses « regards sur 50 ans d’histoire de Mayotte » dans un livre éponyme coécrit avec Emmanuel Tusevo Diasamvu et paru le 5 janvier dernier aux éditions l’Harmattan. Il y décrit son parcours personnel, de son enfance de métis de culture malgache, mahoraise et française jusqu’à son engagement en tant que médecin, humaniste et élu œuvrant pour le développement de Mayotte au sein de la République française. Avec cet ouvrage, Martial Henry – 91 ans – complète son « devoir de mémoire envers la jeunesse mahoraise », renseigne le communiqué de l’éditeur.

L’album de Zily enfin disponible en magasin

Après la sortie de son album « Imani na amani » (« Foi et paix » en shimaoré) sur les plateformes de streaming musical, la star de la chanson mahoraise Zily a enfin décidé de le sortir en format CD, le 11 janvier 2023. Composé de neuf titres, celui-ci est disponible dans différents points de ventes. Les fans de l’autrice-compositrice-interprète mahoraise qui veulent se le procurer physiquement peuvent se rendre au sein de la boutique Uvaga, située Immeuble Sana, rue du Commerce, à Mamoudzou. Et pour les personnes qui résident en France métropolitaine, l’album est disponible dans la boutique Africa First, au 103, rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris, ouverte du mardi au samedi, 11h à 19h.

Koungou veut soutenir « les projets associatifs innovants »

La commune de Koungou lance son appel à projets “Vie associative 2023” pour soutenir les projets associatifs innovants et structurants à destination de ses administrés. Les projets destinés aux jeunes seront particulièrement pris en compte. Les intéressés doivent remplir le formulaire CERFA°12156*06, disponible via le lien https://lnkd.in/etCK-d9T et l’envoyer par e-mail à ayouba.chebani@koungou.fr ; pdvkoungou@gmail.com et said.ali@koungou.fr avant le 13 février 2023 à 16h, heure de Mayotte.

Les demandes incomplètes, non signées ou envoyées en dehors des délais ne seront pas instruites. Les porteurs de projet ayant bénéficié de subventions en 2021 et 2022 doivent également fournir un bilan final ou intermédiaire, sans quoi leur demande ne sera pas prise en compte.

Tours d’eau : celui de ce vendredi est avancé à 13h au lieu de 17h

La saison des tours d’eau est toujours en cours à Mayotte, toutes les communes vivant au rythme de deux coupures par semaine. Ce vendredi 13 janvier, celles dont l’interruption de l’alimentation en eau est prévue initialement à 17h seront coupées à 13h. Cela concerne Pamandzi, La Vigie, Mamoudzou village, Cavani, Hauts-Vallons, les deux Majicavo, le village de Koungou, ainsi que les communes de Bandraboua, Bouéni et Kani-Kéli.

La société mahoraise des eaux (SMAE) indique que « la situation de l’approvisionnement en eau potable n’est pas bonne à cette heure de la journée (ce midi) et les réserves disponibles dans les ouvrages de stockage ne permettent pas de garantir la continuité du service jusqu’à l’heure de coupure normale ».

La remise en service est annoncée à l’horaire habituel, 5h, ce samedi matin.

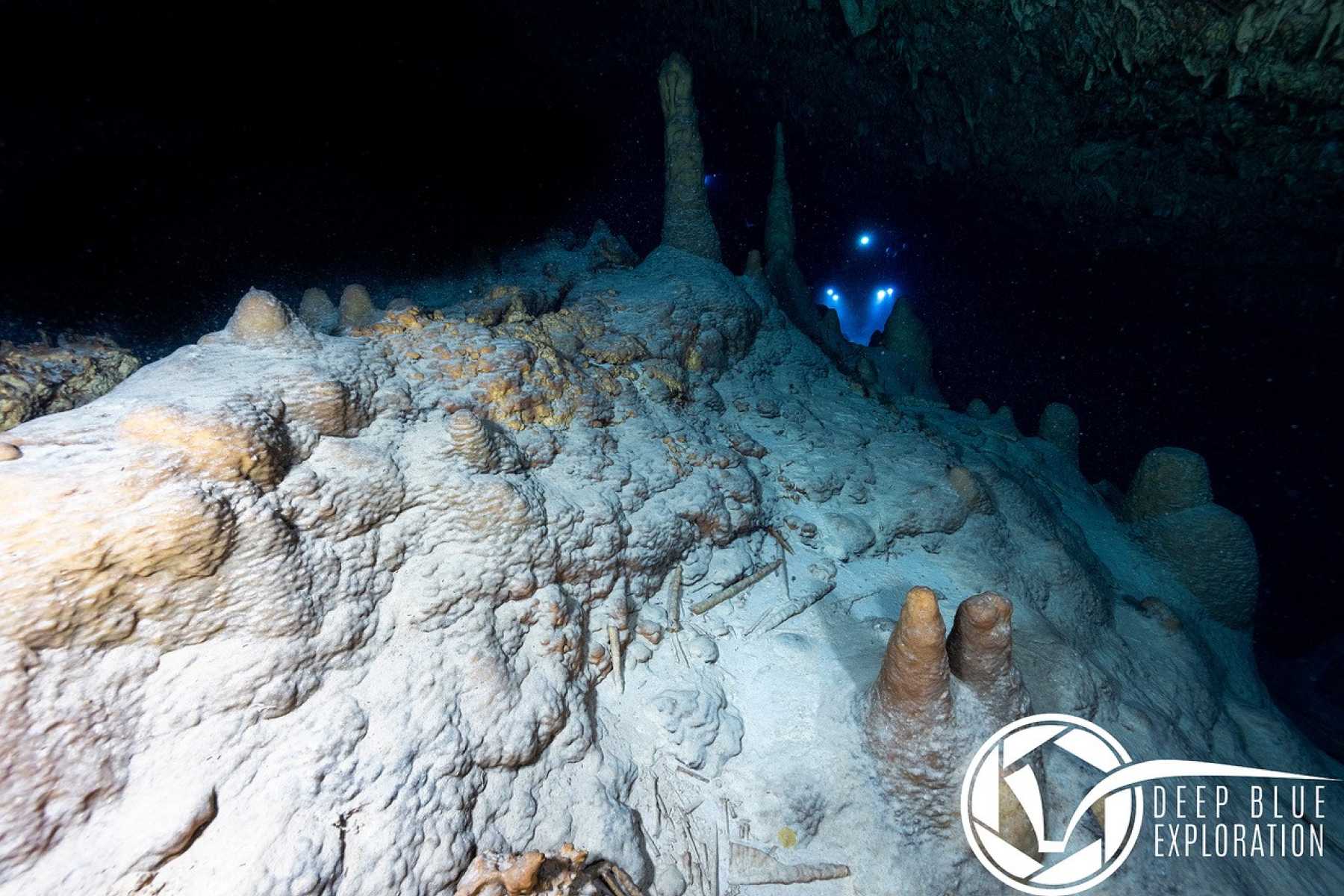

Une stalagmite remontée à la surface, « une découverte majeure pour Mayotte »

L’association Deep Blue Exploration, qui œuvre pour la découverte et l’étude des peuplements coralliens en zone crépusculaire de Mayotte, comprenez entre 50 et 150 mètres de profondeur, mène une mission intitulée « Gumbo La Baharini ». Ce projet d’intérêt général permet de révéler l’un des trésors cachés du patrimoine naturel de l’île, datant d’environ 20.000 ans, comme cette stalagmite récupérée, ce lundi 9 janvier.

L’exploration avait débuté depuis quelques jours déjà. « Nous avons commencé les plongées le lundi 2 janvier et nous avons plongé tous les jours suivants », explique Gaby Barathieu, président de Deep Blue Exploration. Le projet d’équipe avait pour but d’extraire une stalagmite afin de permettre une étude paléoclimatique. Après plusieurs études et recherches, la solution retenue pour extraire cette stalagmite a été d’équiper les explorateurs d’un perforateur étanche, afin de casser le socle et ainsi pouvoir la remonter. Après plus d’une trentaine de trous et quelques coups de marteaux, c’est chose faite ! La stalagmite de 80 cm de hauteur pour 50 kg, et au bout de gros efforts, est enfin sortie de l’eau, ce lundi.

Une découverte à 70 mètres de profondeur

Afin de mener à bien cette mission, l’équipe constituée de cinq plongeurs, effectuait une opération de plongée à 70 mètres de profondeur dans cette grotte d’origine karstique, noyée il y a environ douze mille ans. L’équipe était répartie « soit en deux palanquées, soit en une seule, avec toujours une sécurité en surface », explique Gaby Barathieu. Lors d’une descente, les plongeurs sont soumis à une pression et plus la plongée est profonde, plus cette pression sera élevée. Pour accéder à la grotte, le groupe réalise donc « une plongée profonde d’une durée de 20 minutes de travail, pour deux heures de décompression », ajoute-t-il, rendant l’exercice particulièrement délicat. Pour le professeur Bernard Thomassin, « il faut être vraiment des plongeurs perfectionnés pour réussir à plonger dans une telle grotte ».

L’idée de cette mission, qui en mahorais signifie « grotte sous-marine », a émergé il y a cinq ans. A l’origine de ce projet, le professeur Bernard Thomassin, océanographe et directeur de recherches honoraire du CNRS, Gaby Barathieu et Olivier Konieczny, tous deux plongeurs chevronnés. Ensuite, l’association Deep Blue Exploration a été créée et une équipe constituée afin de mettre en place des explorations. « Après une première étude sur un petit morceau de stalactite ramassé par Gaby et Olivier lors d’une plongée d’exploration dans la grotte, nous avons décidé d’extraire sur zone une stalagmite pour une meilleure étude et datation », explique Bernard Thomassin, tout juste arrivé sur l’île.

Remonter 20.000 ans en arrière

Pénétrer au sein de cette grotte située aux abords de la barrière de corail dans le sud de l’île, permet de remonter le temps de plusieurs milliers d’années. « Avec cette exploration, nous pourrons raconter l’histoire de Mayotte d’il y a 20.000 ans », assure l’océanographe. Originellement émergée, c’est avec la fonte des glaces et le niveau de la mer qui monta d’environ 135 mètres que la grotte s’est retrouvée ennoyée. Une fois submergées il y a environ 18.000 ans, la grotte et la stalagmite se sont alors trouvées figer au travers des siècles.

En 2016, elle a été découverte « un peu par hasard par des plongeurs, à presque 50 mètres de profondeur », confie Gaby Barathieu. Modification du climat et des saisons des pluies, densité des pluies ou encore composition de l’eau sont autant de secrets que pourra révéler cette stalagmite. Concrètement, « cette étude scientifique va permettre de connaitre la datation précise et d’en savoir plus sur le paléoclimat de Mayotte à l’époque et les caractéristiques principales », note Bernard Thomassin. Les résultats pourront être mis en corrélation avec ceux obtenus lors de prélèvements effectués dans des grottes situés à Madagascar ou en Afrique.

Cette mission extraordinaire constitue « une découverte majeure pour Mayotte » comme l’explique le professeur, en ajoutant que « différentes explorations géomorphiques pourront être réalisées ». Maintenant, la stalagmite va pouvoir être rapatrier en métropole, scanner intégralement et étudier par des équipes spécialisées. Difficile de donner une date précise quant à la parution de l’étude, mais « il y a énormément de choses que l’on peut découvrir », conclut l’océanologue.

« Mamoudzou aura les atouts utiles et nécessaires pour devenir une ville apaisée »

Après deux ans sans cérémonie des vœux, la mairie de Mamoudzou, profitant de l’inauguration du gymnase Jean-François Hory à M’gombani, a pu s’adresser à la population, sur le parvis de la MJC, ce jeudi. Ambdilwahedou Soumaïla, son premier représentant, y a défendu son mandat et préparer la suite.

L’exercice a eu l’air de lui manquer. Ambdilwahedou Soumaïla, le maire de Mamoudzou, a pris le temps de faire le tour de l’assistance pour saluer ses concitoyens venus assister à la cérémonie des vœux, ce jeudi 12 janvier, sur le parvis de la MJC de Mamoudzou. Voilà deux ans que la municipalité n’avait pas tenu un tel événement. Retardé par la pluie et l’arrivée au compte-gouttes des officiels, il a permis au premier magistrat de souhaiter les vœux à la population et dresser un rapide bilan de ses deux ans et demi de mandat. « Sur le plan environnemental par exemple, je rappelle que le conseil municipal a érigé en cause communale, sur les dix prochaines années, la propreté urbaine et le développement durable », indique en premier l’élu. Il fait remarquer que des moyens humains et matériels ont été ajoutés. « Un million d’euros y est consacré », complète-il. La brigade de l’environnement devrait d’ailleurs être assermentée « dans les jours à venir par le procureur de la République ». Il déclare ensuite : « Vous êtes beaucoup à nous demander que ceux qui dégradent impunément et volontairement les espaces communs soient verbalisés. Nous associerons à cela la vidéo-verbalisation que nous allons mettre en œuvre dans les semaines à venir ».

Des postes de police « très prochainement »

Outre l’environnement, le maire a insisté sur le volet sécuritaire et la jeunesse. « Les gilets jaunes à la mahoraise ont investi les abords des écoles », dit-il en faisant référence aux t-shirts des parents-relais. Ce dispositif fonctionnant avec des bénévoles et qui a été mis en place la première fois dans le sud de la commune va être étendu à tout son territoire. Il fait observer que le nombre de policiers à doubler pendant ce mandat (ils sont 60 aujourd’hui) et qu’« une quarantaine de caméras de surveillance seront prochainement installées dans les quatre coins de la ville ». Déjà annoncés depuis un moment, les postes de police de Passamaïnty et à Hauts-Vallons devraient ouvrir « très prochainement ».

« Plus que jamais nous redoublons d’efforts pour que Mamoudzou 2030 soit une ville d’excellence, une ville paisible, une ville dynamique et solidaire », revendique-t-il, s’appuyant également sur l’agenda culturel de sa ville. Il cite pêle-mêle le festival Sanaa, les journées du vivre-ensemble, la course de pirogues. Courant janvier, les nouvelles animations 2023 vont être d’ailleurs annoncées. « Demain, Mamoudzou, par ses projets, aura tous les atouts utiles et nécessaires pour devenir une ville apaisée, attractive, où il fera naturellement bon vivre », a-t-il promis.

Les larmes de Sangouma

De nombreux officiels ont pu se mettre au premier rang pour cette cérémonie très attendue. Le préfet de Mayotte, Thierry Suquet, avait ainsi quitté Dzaoudzi, pour se placer à côté du premier élu du chef-lieu du département. Les maires des villes togolaises d’Agoè-Nyivé 2 et Kloto 1, Bolor Koffi Djabakou et Dogbatse Yawo Winny, ont aussi pu dire quelques mots sur la ville qui les accueille actuellement dans le cadre d’un jumelage. Le discours de Daniel Sangouma, l’ex-sprinteur réunnionais et ex-recordman mondial du 4×100 mètres, a particulièrement retenu l’attention. Invité par la Ville de Mamoudzou toute cette semaine, l’athlète n’a pu retenir ses larmes en évoquant sa relation avec le territoire mahorais. Il a promis d’en être « le meilleur ambassadeur », déclenchant les applaudissements d’un public mahorais qui reprend goût, autant que le maire, à ce genre de manifestations.

Le bruit des ballons remplit déjà le nouveau gymnase Hory

Féru de sport, notamment de handball, l’ancien député Jean-François Hory a donné son nom au nouveau gymnase de Mamoudzou. Retardée par la pandémie, l’inauguration a bien eu lieu, ce jeudi 12 janvier, en marge de la cérémonie des vœux de la ville.