Placés en mandat de dépôt à la prison de Moroni, depuis le 18 mars, trois agents considérés comme les leaders de la manifestation qui avait secoué l’aéroport de Hahaya le mois dernier, ne peuvent pas quitter le territoire à l’instar des quatre autres co-accusés.

Après presque deux semaines de détention, les trois agents de l’aéroport de Moroni Prince Saïd Ibrahim ont été relâchés, ce dimanche. La justice a finalement donné une réponse favorable à la demande de remise en liberté déposée par leur avocat, le 23 mars. Ces employés, parmi lesquels se trouve le délégué du personnel, avaient été placés sous mandat de dépôt à la prison de Moroni, depuis le 18 du même mois, à la suite d’une plainte du directeur général des aéroports des Comores (Adc), Maamoune Chakira, surnommé « Poutine » par ses agents. La veille, ceux-ci, ont déclenché une grève pour dénoncer sa gouvernance. Mais, malgré la levée du mot d’ordre le lundi 20 mars, les trois agents accusés d’être les instigateurs de la fronde étaient toujours gardés en prison. D’après leur avocat, ils sont sept dans le viseur de la justice, mais seuls trois d’entre eux croupissaient encore à la maison d’arrêt. Les autres inculpés étaient seulement placés sous contrôle et se rendaient chez le juge d’instruction pour pointer.

Cinq chefs d’inculpation

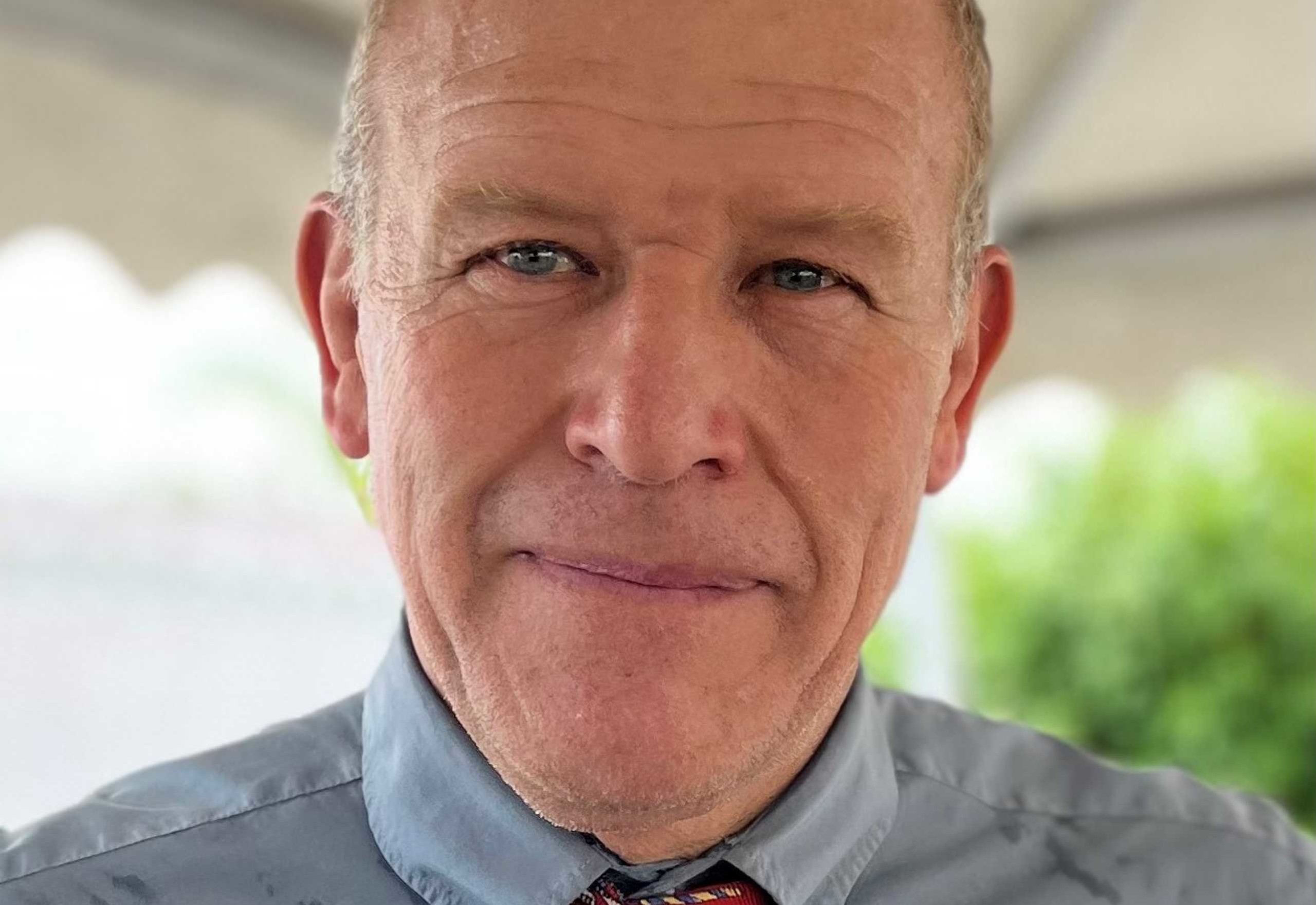

En ce qui concerne les chefs d’inculpation retenus, on y retrouve entre autres, atteinte au libre exercice du travail, violence et voie de fait, menace verbale et enfin, séquestration. « Toutefois, seuls trois de mes clients étaient placés en détention provisoire pour des faits qu’ils ont toujours niés. D’ailleurs, il n’y a ni preuves ni témoignages dans leur dossier. Mais l’instruction suit son cours », a rappelé le conseiller de la défense, maître Mzé Soilihi Kaambi que nous avons contactés lundi via la messagerie électronique WhatsApp. Le vendredi 17 mars, le personnel de l’aéroport de Moroni, l’un des plus grands aérodromes des Comores, a entamé un mouvement de grève. Les employés se disent fatigués des méthodes de leur directeur général, qui selon eux ne fait que suspendre et limoger « abusivement ». Cette pression a poussé à la sortie certains cadres car à la moindre occasion, Maamoune Chakira signe la note de suspension de l’agent fautif, déploraient les frondeurs dans une déclaration transmise à la presse le même jour. « Le directeur a réussi à maintenir un climat de peur viscérale et de malaise au sein des plateformes aéroportuaires de Hahaya, Ouani à Anjouan et Bandar salam, à Moheli. Sachant que sa politique ne rime pas avec droits des salariés nous ne demandons que son départ », exigeaient les agents dans leur communiqué. Nommé à la tête des aéroports en mai 2022, Maamoune Chakira a toujours défendu son management et assumé ses décisions même si celles-ci suscitent la controverse. Redressement et discipline, tels sont les objectifs fixés depuis son arrivée à l’aéroport. Il n’a jamais caché son intention de réduire la masse salariale en procédant à des licenciements économiques.

Intouchable

Dans deux entretiens accordés à la presse locale, juste après cette grève, il n’a pas une seule fois exprimé une once de remords pour les suspensions opérées depuis qu’il dirige l’entreprise. Une politique qu’il compte poursuivre avec la bénédiction de l’État qui continue de lui accorder des financements pour la réhabilitation des infrastructures aéroportuaires. Bénéficiant du soutien des autorités, Maamoune Chakira déclarait dans une interview publiée il y a plus d’une semaine par Al-Watwan qu’il n’a jamais envisagé de rendre le tablier. Une façon de faire comprendre aux agents qui réclament sa tête qu’il est pour le moment « intouchable » ? Probable. Car en dépit de la tournure qu’elle avait prise, la grève s’est essoufflée en moins de 72h. Les activités ont repris comme si de rien n’était. Et aucune doléance n’a été satisfaite. Aussi, pendant les négociations avec le secrétaire général du gouvernement, Daniel Ali Bandar, les représentants du personnel n’ont obtenu que « des miettes », regrettent aujourd’hui leurs collègues. « Pas même le salaire. Nous toucherons toujours les 70%. Alors que cela faisait partie de nos principales réclamations. Pour couronner le tout, ils ont présenté en quelque sorte des excuses pour avoir manifesté. C’est la preuve que les pionniers du mouvement n’avaient pas planifié une stratégie avant de se lancer », croit savoir un cadre de l’aéroport qui a préféré garder l’anonymat. D’après lui, la récente grogne n’a fait que renforcer le pouvoir de « Poutine ».