Orange Mayotte annonce la modernisation de son réseau 4G, en remplaçant les antennes mobiles existantes par des antennes de dernière génération, et en déployant une nouvelle bande de fréquence : 700 MHz. Ces travaux peuvent entraîner des dysfonctionnements temporaires pour les usagers. Les villes concernées sont M’tsangamouji, Dembéni et Bandrélé.

Les démolitions reprennent à Labattoir, au bord de la plage cette fois

Et de trois. Un autre quartier informel de la commune de Dzaoudzi-Labattoir a vu sa démolition débutée, ce lundi matin. Il s’agit de plus d’une vingtaine d’habitations en tôles ou en dur, le long du littoral, derrière la station Total. 19 familles y étaient recensées.

Les pelleteuses ont repris du service, ce lundi matin, sur le littoral en face du cimetière chrétien de Petite-Terre, à la limite territoriale des communes de Dzaoudzi-Labattoir et Pamandzi. Attendue depuis très longtemps, suite à un arrêté préfectoral datant du mois d’avril 2023, cette opération de décasage n’a concerné qu’une toute petite bande de terre relevant du domaine public maritime, en bordure de plage, squattée par une dizaine de familles. Un mois plus tôt, quelques cases en tôle avaient connu le même sort à proximité, sur la colline du Four à Chaux. Cette fois-ci, les services sociaux ont dénombré 27 bangas insalubres construits dans l’illégalité, lesquels étaient occupés par 19 familles constituées d’une trentaine de personnes, majoritairement des enfants. « Sur ces 19 familles, le préfet de Mayotte a fait une proposition de logement à onze d’entre elles, jeudi dernier. Le lendemain, vendredi, trois familles avaient accepté ces hébergement », a précisé Psylvia Dewas, chargée de la résorption de l’habitat insalubre à la préfecture de Mamoudzou. Une permanence est installée depuis jeudi dernier dans les locaux du centre communal d’action sociale (CCAS) de Labattoir pour y accueillir ces familles frappées d’expulsion et mettre en œuvre les hébergements. La permanence était ouverte à nouveau ce lundi pour les personnes qui souhaiteraient accepter la proposition de relogement formulée par le préfet de Mayotte (sur Grande-Terre ou Petite-Terre). Les associations qui ouvrent dans ce secteur n’auraient pu capter que quelques places dans le secteur privé. La préfecture précise qu’en partenariat avec les deux communes de Petite-Terre, elle allait ouvrir des places pour pouvoir procéder à de futures opérations de démolition et d’évacuation.

Une opération sur trois jours

À l’inverse de Koungou et ailleurs sur Grande-Terre, il est à constater que cette opération-ci (comme celle conduite à Houpi, en juin, en présence de Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer), s’est déroulée dans le calme, sans incident, les occupants ayant tous quitté les lieux avant l’arrivée des forces de l’ordre et des différentes autorités. Pour Psylvia Dewas, qui s’exprimait lors d’un point de presse (en lieu et place du préfet absent du territoire) en compagnie du nouveau commandant les forces de gendarmerie à Mayotte, le général Lucien Barth, et le directeur des affaires maritimes, « cette opération de démolition de cases insalubre avait fait l’objet de plusieurs recours devant le tribunal administratif de Mayotte, lequel a fini par donner son feu vert à démolir et évacuer au motif que la préparation de cette opération avait respecté la loi, que les choses avaient été faites en bonne et due forme et que les propositions d’hébergement avaient été proposées aux familles. Donc, aujourd’hui, nous mettons en œuvre cet arrêté ». Cette opération de décasage devrait s’étaler sur trois jours, le temps de la démolition et de l’évacuation des gravats pour pouvoir rendre propre la plage du cimetière et démontrer qu’on ne construit pas sur le domaine public maritime sans autorisation. Force est de constater qu’en plus du caractère insalubre de ces habitations de fortune, leur emplacement au bord de l’eau les exposait à des divers dangers naturels, notamment des inondations.

Activités liées aux passeurs

Autre problème né de la proximité de ces habitations avec la mer, le développement d’un certain nombre d’activités illégales. « La semaine dernière, les Affaires maritimes ont pu sortir de l’eau dix embarcations illégales liées à la pêche illégale et non réglementée et non licenciée (INN). Ces dix kwassas ont été démolis, ils étaient à la fois destinés à la pêche illégale mais aussi à tous les trafics divers et variés liés à l’immigration clandestine, comme pour aller chercher des personnes en situation irrégulière et les ramener à Mayotte. Nous souhaitons mettre fin à ces trafics, en tout cas pour ceux de cette plage-ci, c’est déjà fait », a souligné Psylvia Dewas. À noter qu’avant le démarrage des opérations de démolition, les gendarmes ont repéré sur la plage une barque de pêche faussement immatriculée. Il s’agissait d’un doublon d’une immatriculation relevant d’une autre commune que celle de Dzaoudzi-Labattoir. D’autres opérations du même type devraient se dérouler dans un avenir proche sur d’autres endroits de Pamandzi, notamment dans le quartier de La Vigie, connu pour sa délinquance et divers problèmes liés à l’ordre public.

Dans le sud de Mayotte, un important décasage à Hamouro, village de la commune de Bandrélé, est prévu. Il a fait l’objet d’une dizaine de recours devant le TA le mois dernier (dont quatre avaient été retirés in extremis). Les démolitions étant autorisées par la justice administrative, elles pourraient intervenir « avant la rentrée scolaire », a indiqué la préfecture de Mayotte.

« Il faut aussi montrer ce qu’on sait faire à Mayotte »

Créatrice de la marque Sazilé swimwear, Alexandra Maroine, alias « Alexa Clockers », a participé au Miami Swim Week Show, le 7 juillet, aux États-Unis. Cet événement international, qui se veut la référence en matière de maillots de bain, était une occasion en or pour la styliste mahoraise de montrer ce qu’elle sait faire. « On aime bien sortir le drapeau made in Mayotte ailleurs, mais il faut aussi montrer ce qu’on fait à Mayotte », défend la jeune femme, toujours pleine d’assurance. Pour remercier ses soutiens, celle-ci a organisé un défilé et une projection intitulée « Welcome to Mayomi » au cinéma Alpa Joe, à Mamoudzou, ce lundi soir. Une cinquantaine de personnes étaient présentes.

Les maires de Mayotte demandent « une réaction ferme de l’État protecteur »

Des attaques et des rixes sur la route nationale 1, au niveau de Tsoundzou 1, et la fermeture des maternités de Dzoumogné et de Mramadoudou font réagir l’association des maires de Mayotte. Son président, Madi Madi Souf, a écrit une lettre au préfet de Mayotte, Thierry Suquet, en mettant en copie Gérald Darmanin et Philippe Vigier, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et le nouveau ministre délégué aux Outre-mer. Il sollicite « des mesures fortes » contre les bandes et « la reconnaissance des qualifications professionnelles de médecins malgaches » pour combler les besoins en médecine.

« Monsieur le préfet,

Je souhaite, par cette présente, attirer votre attention sur le retour en force des actes d’agressions sur le secteur de Tsoundzou 1 depuis quelques semaines maintenant, plus particulièrement aux abords de la RN1 traversant ce village. En effet, après une relative accalmie liée sans aucun doute à la présence massive et régulière des forces de l’ordre de l’opération Wuambushu sur cette zone, il est constaté depuis une forte reprise des actes de banditismes. Un palier supplémentaire dans la terreur a d’ailleurs été franchi le week-end dernier dans l’attaque des clients et de la station d’essence Total Énergies dont les images circulent sur les réseaux sociaux. Ces violences répétées ont conduit mon collègue maire de Mamoudzou [N.D.L.R. Ambdilwahedou Soumaïla] à prendre des mesures inédites telles que l’interdiction de toutes manifestations dans ce village, à partir de 18h, après celles liées à l’interdiction de vente du pétrole lampant il y a quelques mois.

Il est donc grand temps que nous changions notre manière de voir et d’appréhender ces actes qui ne relèvent plus de la petite délinquance, mais bel et bien de la grande criminalité organisée et qui doivent, en conséquence, appeler à une réaction ferme et à des mesures fortes de la part de l’État protecteur, garant de la protection des biens et des personnes. Nous vous demandons donc, Monsieur le préfet, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour sécuriser cet axe, démanteler et mettre hors d’état de nuire ces bandes de criminels qui sont déterminés et prêts à tout pour terroriser la population, pour voler, blesser et même tuer.

Des médecins malgaches contre la pénurie de soignants ?

Je profite aussi de l’occasion pour attirer également votre attention par rapport à la fermeture, depuis le 3 juillet dernier, des services de maternités des dispensaires de Dzoumogné et de Mramadoudou en raison, semble-t-il, d’un manque de personnels soignants. Même si la pénurie en personnels de santé est une réalité sur le territoire, nous regrettons cependant la manière par laquelle le centre hospitalier de Mayotte a pris cette décision de fermeture sans concertation et sans consultation des élus locaux de proximité et nous pensons que cette situation ne saurait durer au risque de mettre gravement en danger la vie de nombreuses patientes.

Sur ce volet médical, l’association des maires et le conseil département ont proposé, pour le CIOM [N.D.L.R. comité interministériel de l’outre-mer], la mise en place de dispositifs incitatifs pour faciliter le recrutement et l’installation de nouveaux médecins et la création de conditions favorables à la reconnaissance des qualifications professionnelles de médecins malgaches, dans le cadre de la coopération régionale, qui pourraient ainsi exercer à Mayotte, à l’instar de ce qui se fait en Guyane avec les médecins cubains.

Il appartient donc désormais au gouvernement de décider de la suite à donner à ces propositions qui pourraient pallier ce sous-effectif et contribuer grandement à l’amélioration de la prise en charge de la population. Je vous prie d’agréer, Monsieur le préfet, l’expression de ma haute considération ».

Comores : Un forfait de Free Mobile dans le viseur du régulateur des télécoms

Le 25 juillet, Free mobile a dévoilé une liste de nouveaux pays étrangers à partir desquels, il est désormais possible d’utiliser son forfait internet de 35 Go aux Comores. Si l’offre a très vite été bien accueillie par la diaspora comorienne, résidant en France, le régulateur national des télécommunications qui n’a pas tardé à réagir, lui réclame un droit de regard sur ce service.

Depuis la publication du communiqué de presse de Free mobile, les Comoriens résidant à l’extérieur n’arrêtaient pas d’exulter. En effet, le 25 juillet dernier, l’opérateur français des Tics, dirigé par l’hommes d’affaires, Xavier Niel, a annoncé six nouvelles destinations depuis lesquelles ses clients pouvaient continuer à utiliser son offre de data de 35Go. Sur cette liste, l’on retrouve trois pays africains, à savoir le Sénégal, Madagascar et les Comores. Le prix en revanche n’a pas changé : 19,99 euros. Soit à peu près 10.000 francs comoriens. Pour la plupart des Comoriens de la diaspora, habitués à passer les vacances dans l’archipel, c’est une aubaine. Surtout que les consommateurs, abonnés aux deux opérateurs implantés aux Comores, notamment Telco Sa et Comores Telecom, déplorent souvent l’épuisement très rapide de leurs mégabits. Mais l’espoir suscité par l’extension de l’offre de la filiale du groupe Lliad risque de se transformer en désenchantement. Dans un communiqué publié ce lundi, sur sa page Facebook, l’autorité nationale de régulation des Tic des Comores (Anrtic), s’est dite étonnée et a exigé des explications sur ce nouveau service. « Nous rappelons que dans les catalogues d’interconnexion de la période 2023-2024 approuvés mi-juin par l’Anrtic, ni Telco SA, ni Comores Telecom ne nous a soumis des offres de roaming Data pour validation, alors qu’à l’instar de la communication voix, la tarification des offres de la data fait partie de prestations régulées par l’Anrtic », souligne le gendarme comorien du secteur des télécommunications. Cette réaction fait suite à un article paru, le mercredi 2 août, dans le quotidien La Gazette des Comores. Le papier dont il est question, revenait justement sur l’annonce de Free.

Des accords de roaming

Selon le régulateur, pour que les abonnés puissent bénéficier de l’offre depuis les Comores, « il doit y avoir au préalable convention de roaming data avec un des deux opérateurs titulaires de licence en Union des Comores pour faire prendre en charge les abonnés de Free par le réseau de l’opérateur local ». Ce qu’ignore le régulateur. Pour cette raison, celui-ci, dans le but d’assurer une concurrence loyale et saine a promis de s’autosaisir pour mener enquête afin de pouvoir prendre les dispositions adéquates. Côté association comorienne des technologies de l’information et des communications (Actic), c’est un peu la stupéfaction. « L’Anrtic ne peut pas empêcher la Terre de tourner. Le roaming existe. Les opérateurs sont libres de signer des conventions d’interconnexion avec les opérateurs qu’ils veulent », a réagi, son président, Hamidou Mhoma, avant de poursuivre : « Le régulateur souhaite avoir un regard sur les prix, or les décisions de fixer des prix planchers par l’Anrtic sont illégales au regard de la loi sur la concurrence ». A entendre le patron de l’Actic, le régulateur devrait laisser la population profiter des avantages du rooming. Techniquement, le roaming est un processus consistant à passer des appels via son mobile ou smartphone, envoyer, recevoir des messages (sms, mms), ou encore à se connecter à Internet (navigation, réseaux sociaux, emails, etc), mais par le biais d’un opérateur différent de celui auquel on est abonné. Depuis la publication du communiqué du régulateur, de nombreux internautes continuent de dénoncer une énième « ingérence », qui à leurs yeux les empêchera encore de profiter de la concurrence.

SFR voit son réseau dans l’océan Indien perturbé par un défaut sur un câble sous-marin

Les utilisateurs du réseau de SFR ont sans doute remarqué des lenteurs en voulant charger des pages internet, ce lundi. Celles-ci sont dues « à un incident sur le câble sous-marin « Safe » qui a eu lieu le dimanche 6 août au sud-ouest au large de l’Afrique. Cette coupure totale impacte tous les fournisseurs d’accès internet passant par le lien SAT 3 », prévient l’opérateur téléphonique, qui indique « avoir pu rediriger le trafic sur le câble « Lion » ». Ceci a limité l’impact de cette coupure. Toutefois, elle s’ajoute aux travaux sur le câble Lion-2 (qui relie le Kenya, Mayotte, Madagascar au « Lion ») qui ont commencé ce lundi, à 16h. « Ces deux évènements cumulés entrainent des perturbations notables sur les réseaux internet fixe et mobile de nos clients SFR et REDbySFR Réunion et Mayotte », concède la société.

Les équipes techniques SFR Réunion sont mobilisées afin de rediriger le maximum de trafic internet vers le câble Metiss (entre l’Afrique du Sud, Madagascar, La Réunion et Maurice) « et ainsi limiter au maximum les impacts pour nos clients ».

Un pêcheur de M’tsapéré tué par des méduses

Agé d’une cinquantaine d’années, un pêcheur répondant au surnom de « Bima » a trouvé la mort, samedi 5 août, sur le bord de mer à Mamoudzou. Parti pêché aux alentours de l’îlot Mbouzi, en face de l’estuaire de M’tsapéré, il serait tombé sur un lit de méduses selon des témoignages recueillis auprès des pêcheurs de cette localité. Paralysé par les piqûres venimeuses de ces bestioles marines, le malheureux aurait été transporté par d’autres pêcheurs jusqu’au front de mer de M’tsapéré où il a rendu l’âme. Une équipe Smur (structure mobile d’urgence et de réanimation) a été dépêchée sur place et a constaté le décès de « Bima ». Son enterrement a eu lieu le même jour dans le village de M’tsapéré.

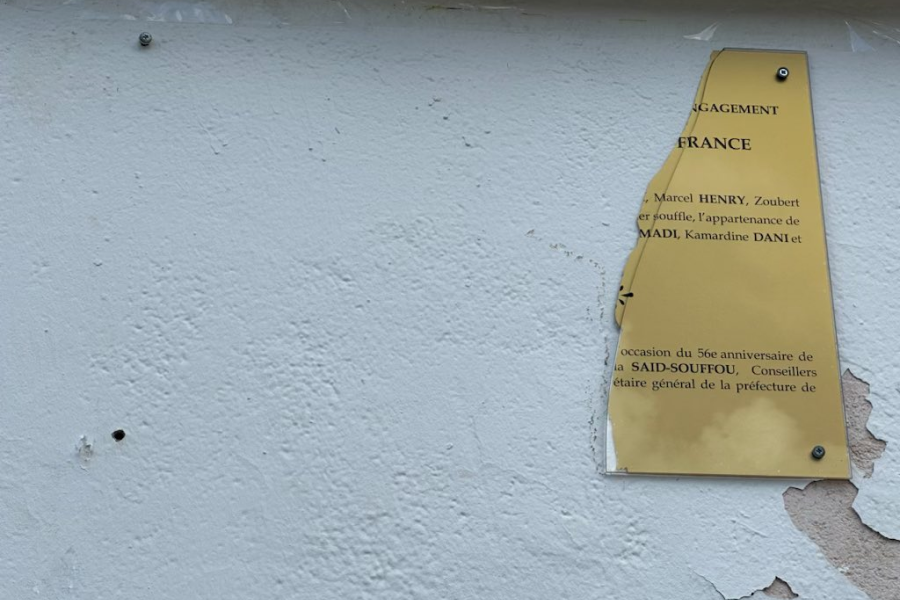

A peine posée, la plaque du serment de Sada dégradée

Une enquête a été ouverte après la dégradation de la plaque inaugurée récemment à Sada, ce week-end. Celle-ci célèbre le serment prêté par Younoussa Bamana, Marcel Henry, Zoubert Adinani et Abdallah Houmadi en 1967 pour garantir l’appartenance de Mayotte à la France. Les auteurs de la plainte, dont le conseiller départemental Soula Saïd-Souffou, voient dans cet acte un geste politique.

De la plaque, il ne reste qu’une moitié encore apposée sur la paroi de la mosquée. Dimanche matin, vers 8h, c’est un groupe de passants qui s’est aperçu de l’acte perpétré quelques minutes auparavant. « C’est un choc pour toute la ville », déplore Soula Saïd-Souffou. Le conseiller départemental du canton de Sada-Chirongui fait partie des élus très actifs dans l’installation de l’écriteau célébrant le 3 août 1967. Ce jour-là, dans cette même mosquée, lors de ce qui est appelé « le serment de Sada », Younoussa Bamana, Marcel Henry, Zoubert Adinani et Abdallah Houmadi avaient juré devant le Coran qu’ils feraient tout leur possible pour que le destin de Mayotte ne soit pas lié à celui des autres îles de l’archipel des Comores (qui deviendront indépendantes en 1975). Cet événement important de l’histoire du 101e département français a été ainsi célébré en grandes pompes, le jeudi 3 août dernier. Parlementaires, conseillers départementaux, représentant du préfet de Mayotte et plusieurs maires de l’île ont suivi la pose de l’objet, qui a été finalement détérioré trois jours plus tard. « Cet acte porte atteinte aux valeurs de la République, à Mayotte française et à la mémoire de ceux qui se sont engagés pour elle », s’indigne l’élu sadois.

« Un sabotage »

La gendarmerie de Mayotte confirme qu’une enquête est ouverte pour retrouver les auteurs de la dégradation. Des relevés scientifiques ont été réalisées sur l’objet, dès ce dimanche. Selon le conseiller départemental, qui fait partie de la petite délégation qui a déposé plainte, l’acte aurait été réalisé avec « un marteau ou une grosse pierre ». Il y voit « un sabotage de nature politique » et pas seulement le fait d’une bande qui passait par là. En effet, la plaque est située à plus de deux mètres de hauteur. Des rumeurs sur les réseaux sociaux remontent, toujours selon l’élu, à un groupe hostile à ce symbole de Mayotte française.

« L’enquête est en cours. Nous remercions d’ailleurs la gendarmerie qui met en œuvre pour retrouver les auteurs », fait remarquer le conseiller départemental.

Le village de Tsararano touché par des affrontements, ce week-end

Les dégâts sont encore visibles, ce lundi matin, dans les rues de Tsararano. Par deux fois, le village de la commune de Dembéni a été le théâtre de rixes entre bandes de jeunes. La première a eu lieu, samedi soir, avant qu’une nouvelle attaque n’intervienne, dans la soirée de dimanche. A chaque fois, les assaillants s’en sont pris aux forces de l’ordre, qu’elles soient de la police municipale de Dembéni ou de la gendarmerie. Plusieurs véhicules ont d’ailleurs été dégradés.

« L’origine du conflit reste à déterminer », confirme la gendarmerie, qui indique avoir fait usage de gaz lacrymogène pour disperser ses adversaires qui ont essayé à plusieurs reprises d’installer des barrages sur la route nationale 2. Un jeune homme a été appréhendé et une enquête est en cours, signalent les forces de l’ordre.

Une condamnation pour des faits du 8 juillet

Le vendredi 4 août, c’est une autre rixe à Tsararano qui a fait l’objet d’une condamnation au tribunal correctionnel de Mamoudzou. Un jeune de 18 ans, de nationalité comorienne, était jugé sous le régime de la comparution immédiate. « Au cours de la soirée du 8 juillet 2023, des violences urbaines éclataient sur la commune de Dembéni. Lors de ces violences, plusieurs véhicules étaient dégradés, des vols étaient commis et au moins deux personnes étaient blessées avec usage d’une machette. L’une d’entre elles présentait une ITT (interruption temporaire de travail) de quinze jours », raconte le procureur de la République, Yann Le Bris, dans un communiqué. Interpellé par la gendarmerie, le prévenu qui n’avait pas d’antécédent judiciaire a été condamné à la peine de cinq ans d’emprisonnement, comme le Parquet l’avait demandé. Les faits retenus contre lui sont « participation à un attroupement armé », « violences volontaires ayant entrainé des blessures nécessitant plus de huit jours d’ITT » et « dégradations volontaires ».

Outre son incarcération immédiate, sa peine est assortie d’une interdiction définitive du territoire.

Foire de la rentrée à Mamoudzou

La ville de Mamoudzou organise la Foire de la rentrée 2023 depuis le 5 août dernier, et jusqu’au samedi 19 août prochain. De nombreux exposants sont ainsi présents afin de faire découvrir leurs produits aux élèves et à leurs parents, qui peuvent donc préparer au mieux la prochaine rentrée scolaire. Trois sites accueilleront les stands de cette foire de la rentrée. Il s’agit de la place perchoir, à Cavani (sur le parking du stade), du parc SPPM, à Kawéni, et de la rue du commerce, dans le centre de Mamoudzou.

Des toilettes sèches sur les chantiers

La crise de l’eau mahoraise oblige les institutions nationales à modifier – temporairement – le droit local, jusqu’aux cabines de toilettes des travailleurs du BTP. En effet, jusqu’au 31 décembre 2023, tous les chantiers du bâtiment et des travaux publics sont autorisés à disposer de toilettes sèches, selon un arrêté du 27 juillet dernier.

« L’employeur met à la disposition de son personnel des toilettes sèches en nombre suffisant en prenant en compte le nombre maximal de travailleurs présents simultanément sur chantier de manière à garantir l’hygiène des travailleurs, notifie l’arrêt. Des points d’eau potable pour le lavage des mains sont disponibles à proximité immédiate des toilettes sèches et en nombre suffisant. Ils sont équipés de produit de nettoyage des mains et d’un dispositif d’essuyage ou de séchage.

Le nettoyage de ces toilettes sèches est lui aussi réglementé : « Selon les modèles de toilettes sèches mis à disposition et du nombre de personnes qui les utilisent, la fréquence des vidanges est adaptée à chaque chantier. L’employeur établit et s’assure de la mise en œuvre d’un protocole de nettoyage pour la gestion sanitaire des parois du conduit des toilettes sèches et veille à ce qu’aucune nuisance olfactive n’en émane. Des inspections quotidiennes s’imposent à intervalles réguliers. Les matières récupérées des toilettes sèches sont évacuées conformément aux règlements sanitaires. » Un minimum pour que les chantiers ne se retrouvent pas dans la mouise.

Majicavo, la plus surpeuplée des prisons françaises

C’est une triste nouvelle : la France ne cesse de battre des records en matière de nombre de détenus. Récemment, la barre des 74 000 détenus a été dépassée, du jamais vu. Ces chiffres mettent forcément en lumière la surpopulation des prisons et maisons d’arrêt de l’Hexagone et des outre-mer. Parmi tous ces établissements, c’est celui de Mayotte, situé à Majicavo, qui est le plus surpeuplé de France : le centre pénitentiaire pointe à un triste 278,1% d’occupation, loin devant le deuxième du classement, situé à Perpignan (212,2%). Pour rappel, une augmentation exceptionnelle de détenus est enregistrée à Majicavo ces derniers mois : le taux d’occupation était de 180% en septembre 2022.

De la souveraineté française assumée à Mayotte !

Dans le concert des nations la defense des frontières constitue l’expression par excellence de la souveraineté de tout pays . Chacun sait que Mayotte est revendiquée par les Comores qui invoquent pour seul titre à cette fin la résolution de l’ONU qui affirme sans en apporter la moindre démonstration juridique que l’île fait partie de l’Etat comorien . De son côté la France invoque ses titres constitués de plusieurs actes dont le traité de cession qu’elle a signé en 1841 avec le sultan de Mayotte d’un côté et de l’autre le choix démocratiquement plusieurs fois exprimé par sa population de « vouloir rester français pour être libre » pour affirmer sa souveraineté sur l’île . Forte ces titres âgés de près de deux siècles sans discontinuer, elle a et à juste raison délimité ses frontières d’avec l’UNION DES COMORES et a déposé ses instruments de délimitation auprès du secrétariat de l’ONU conformément au droit international de la mer( convention de MONTEGO BAY) dès 2013.

Cela ressort des échanges entre le gouvernement français et votre serviteur en date de février 2021: « La Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) invite les Etats parties à donner la publicité voulue aux cartes ou listes de coordonnées géographiques concernant leurs espaces maritimes et à en déposer un exemplaire auprès du secrétariat des Nations unies. Le dépôt de ces documents a donc pour effet d’informer les différents Etats parties sur les limites maritimes des Etats côtiers ou sur leurs prétentions dans ce domaine. Cela ne constitue nullement une reconnaissance internationale mais il est urgent de réagir quand un Etat fait état de prétentions lésant les intérêts de la France. Le gouvernement n’a jamais transigé sur le statut de Mayotte au sein de la République française. La France a rappelé formellement en 2011 l’exercice de sa souveraineté pleine et entière sur ce territoire après la publication par l’Union des Comores d’un décret présidentiel du 13 août 2010. La France a également défini les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente au département de Mayotte par décret 2013-1177 du 17 décembre 2013, qui venait abroger un décret plus ancien de 1977 ; la liste de ces coordonnées a été déposée auprès du secrétariat général des Nations unies le 29 janvier 2014 afin d’en donner la publicité voulue, comme le requiert le droit international de la mer, et plus précisément l’article 16 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. Par ailleurs, dans le cadre de la politique de délimitation des espaces maritimes de la France, le gouvernement a procédé à la publication au Journal Officiel de la République française d’un décret établissant la limite extérieure de la mer territoriale de Mayotte, à la suite de quoi il sera procédé dans les meilleurs délais à son dépôt auprès du Secrétariat des Nations unies. Le gouvernement engage, par la publication de ce décret, une nouvelle démarche forte attestant de l’appartenance pleine et entière de Mayotte à la République française, dont elle est le 101ème département. S’agissant des limites de zones économiques exclusives (ZEE), la CNUDM précise que celles-ci sont effectuées « par voie d’accord conformément au droit international ». Il n’est donc pas recommandé de publier sur le site des Nations unies des limites de ZEE qui ont été fixées de manière unilatérale. Le gouvernement est également soucieux de donner de nouvelles perspectives de consolidation de l’intégration de Mayotte dans son environnement régional, comme en témoigne la visite officielle en France du Président de l’Union des Comores, du 22 au 25 juillet 2019, qui a permis d’ouvrir un nouveau chapitre, apaisé, dans les relations bilatérales de la France avec les Comores. Les élus de Mayotte ont été consultés à chaque étape de l’élaboration du document cadre de partenariat renouvelé qui a été signé lors de cette visite, et sont à présent associés à son suivi ».

À la suite de cette délimitation et de ce dépôt, la France a constaté que les Comores ont délivré des autorisations d’exploration de blocs hydrocarbures au large de Mayotte et en tout état de cause sur son territoire. Immédiatement, elle a formé opposition contre ces autorisations auprès du gouvernement comorien dans les termes suivants qui ne souffrent d’aucune ambiguïté quant à sa revendication de souveraineté territoriale: « Le ministre des Affaires étrangères – Direction d’Afrique et de l’océan Indien- présente ses compliments à l’ambassade des Comores en France et à l’honneur de l’informer qu’elle a pris connaissance de la publication du décret présidentiel n°14/009 du 10 janvier 2014 portant publication des zones maritimes de l’Union des Comores et de leur division en quarante blocs pétroliers. La France observe que la carte annexée au décret méconnaît la souveraineté qu’elle exerce dans les eaux territoriales de Mayotte, ainsi que ses droits souverains dans les espaces maritimes sous sa juridiction.

Ainsi, de nombreux blocs pétroliers visés par le décret présidentiel sus visé sont situés dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, soit une partie des blocs 11, 15, 21, 26, 30, ET 31et l’ensemble des blocs 16, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 34. En conséquence, la France tient à rappeler que dans cette zone, elle ne reconnaîtra pas les permis d’exploration délivrés par l’Union des comores, et les entreprises qui souhaiteraient entreprendre des activités de prospection de ressources minérales devront se soumettre à une procédure d’autorisation par les autorités françaises. La France rappelle qu’elle a publié les lignes de base de Mayotte par le décret n°2013-1177 du 17 décembre 2013 et a matérialisé ses espaces maritimes sous juridiction sur des cartes officielles. Conformément aux articles 16 et 75 la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer, ces informations ont été transmises à la division du droit de la mer de l’Organisation des Nations-Unies et sont publiées sur son site internet. L’Union des Comores n’a pas objecté à ces publications. Dans l’attente de la délimitation définitive de ses espaces sous juridiction, la France applique une ligne d’équidistance provisoire. Conformément au droit international et notamment à l’article 74 de la Convention des Nations-Unies sur le droit de mer, et compte tenu de la qualité des relations entre nos deux pays, la France tient enfin à rappeler sa disponibilité pour des négociations bilatérales sur la délimitation entre les zones maritimes sous juridiction française et comorienne ».

Ces deux actes démontrent à n’en plus suffire que la question de la souveraineté sur Mayotte qui est une affaire sérieuse et d’importance, il y a d’un côté ceux qui agissent dans le cadre du droit international : c’est la France ! De l’autre ceux qui chantent au son de la cloche des résolutions et autres pétitions politiques de l’ONU. Ce sont les Comores ! Ceci constitue la démonstration si besoin est que la posture comorienne d’une revendication territoriale sur Mayotte qui s’effiloche chaque jour un peu plus … désormais le seul obstacle à franchir qui nous reste c’est : notre adhésion à la COI . Mais cela est tributif du rythme que le conseil départemental avec le concours du quai d’Orsay donnera à notre diplomatie locale de coopération régionale dans les mois et les années à venir avec des ouvertures potentielles avec l’Afrique continentale et certaines îles dans le canal du Mozambique.

Jeux des Îles : le hand mahorais en or ?

Alors que les Jeux des Îles de l’océan Indien (JIOI) débutent dans quelques jours à Madagascar, les handballeurs et handballeuses de Mayotte ont été sélectionnés pour la compétition. Avec, à la clé, de bonnes chances de médailles.

Sept joueurs, un ballon et 60 minutes pour l’envoyer dans les cages plus souvent que l’adversaire. Voilà des règles que les Mahoraises et Mahorais connaissent bien, maîtrisent, même. Les sportifs de l’île au lagon, au fil des ans, se sont imposés comme des références du hand dans l’océan Indien. L’espoir de podiums, si ce n’est plus, est donc légitime à l’approche des Jeux des Îles, qui se dérouleront du 23 août au 3 septembre prochains à Madagascar. Dans la grouillante capitale qu’est Antananarivo, les handballeuses et handballeurs de Mayotte pourront en effet prétendre à des médailles significatives.

Si les deux équipes peuvent légitimement viser la finale, et donc l’argent au minimum, il faudra désormais vaincre nos voisins français, vêtus des maillots de l’adversaire pour l’occasion : les Réunionnais. Hommes et femmes avaient d’ailleurs tous deux échoué en finale contre les handballeurs de l’île Bourbon en 2015. Pour rappel, les équipes mahoraises étaient absentes de la compétition en 2019, lors de la dernière édition des Jeux des Îles de l’océan Indien.

Cette fois, la ligue régionale de handball envoie bel et bien deux belles sélections à Madagascar. Et les deux listes sont fortement imprégnées des trois clubs majeurs de la commune de Tsingoni (ASC Tsingoni, CH Combani et HC Select 976). Chez les garçons, on retrouve ainsi 7 pensionnaires des clubs de l’ouest, dont 5 du CHC, équipe masculine de l’année lors des derniers trophées du Sportif, organisés par la Somapresse. Les vedettes du championnat que sont Noureddine Yahaya ou les frères Zouhair et Zarouki Lassira feront ainsi tout leur possible pour porter haut les couleurs de Mayotte.

Chez les filles, elles sont 8 à représenter la commune de Tsingoni, dont 3 du tout-puissant ASC Tsingoni. On peut notamment signaler la présence dans la liste de Marie-Hélène Bitsch, Nirina Bacar ou de Chamsia Abdallah, cette dernière faisant partie du petit contingent de handballeuses de l’AJH Tsimkoura, récompensées après une belle saison 2022-2023. Retrouvez ci-dessous les sélections masculine et féminine du hand mahorais pour les prochains Jeux des Îles :

Handball masculin* :

Gardiens : Noureddine Yahaya (CH Combani), Assadillah Mouslim (Réunion/Mayotte), Sélémani Abdallah (Tchanga Handball).

Demi-centres et pivots : Kéran Orville (HC Select 976), Anli Daniel (Mahopolitain), Fardi Mouzidaliffa (Mahopolitain), Zouhair Lassira (CH Combani), Ndaka Dina Henri (Mahopolitain), Zarouki Lassira (CH Combani).

Arrières : Surtout Hedja (CH Combani), Anzilani Housseine (Mahopolitain), Ibn-El Hadj Daniel (Mahopolitain), Kayssani Boina (Tchanga Handball), Alexian Hernandez (TCO Mamoudzou), Mattew Ma-Ouard (ASC Tsingoni).

Ailiers : Maanrouf Saïd (Tchanga Handball), Sébastien Bacar (CH Combani), Saïtu Moussa (Tchanga Handball), Askalane Ali Bacari (TCO Mamoudzou), Ambdillah Hamidouni (Bandrélé HC).

Handball féminin* :

Gardiens : Nafissa Abdou (HC Select 976), Zaïna Ma-Ouard (ASC Tsingoni), Housna Saïd Omar (HC Bandrélé).

Demi-centres et pivots : Mélissa Faure (CH Combani), Marie-Hélène Bitsch (ASC Tsingoni), Yasmina Saindou (ASC Tsingoni), Moiriri Abdourahamane (PC Bouéni), Nirina Bacar (HC Select 976), Naimie Mohamed (La Réunion).

Arrières et ailières droit : Julia Randriamadimby (La Réunion), Saloua Salim (HC Kani Kéli), Chamsia Abdallah (AJH Tsimkoura), Choukourati Saïd (Métropole).

Arrières et ailières gauche : Routouba Soulaimana (HC Kani Kéli), Anzilati Boinaïdi (CH Combani), Clémence Hébert (HC Select 976), Astaoui Maoulana (PC Bouéni), Danouria Halidi (AJH Tsimkoura), Felina Boura (Métropole), Foudhoila Ahamada (AJH Tsimkoura).

* La majorité des handballeuses et handballeurs peuvent jouer à plusieurs postes.

DJ Bouyon, aux platines du 5/5

DJ Bouyon, figure emblématique de l’île aux parfums et surtout du 5/5, met l’ambiance pour tous les fêtards les vendredis et samedis soir. Une passion qui lui vient de son père, et qui l’a amené à se spécialiser dans la musique antillaise, même s’il se diversifie de plus en plus. Très observateur, l’artiste garde un œil sur les dernières tendances et est toujours en quête de devenir un meilleur DJ. Le musicien veut aussi encourager les jeunes à se lancer dans l’animation musicale.

DJ Bouyon, de son prénom Jimmy, commence à se faire un nom sur l’île aux parfums. Au sein de l’institution qu’est le 5/5, tous les vendredis et samedis, il est devenu emblématique du monde de la nuit. Son nom, à la base une blague avec ses amis, est resté et fait maintenant partie de sa carrière. Réunionnais et Comorien, l’amateur de musique est venu à Mayotte parce qu’il avait envie de découvrir de nouveaux horizons. Arrivé en 2018, il est d’abord resté deux ans à Mayotte avant de repartir en France un an. Il est ensuite revenu, pour cette fois-ci, y rester.

La passion pour le monde de la nuit l’anime et a d’ailleurs commencé lorsqu’il était très jeune. Son père biologique ayant toujours été absent, il s’attache donc à son père de cœur. Il trouve du réconfort dans la musique de cet homme, Antillais, d’où la musique que diffuse aujourd’hui DJ Bouyon. Grandir dans cette ambiance et avec ce type de musique a en quelque sorte créé son identité scénique d’aujourd’hui. Son père lui-même l’initie au métier de DJ, après une blessure en école de basketball. Un accident aux vertèbres et aux cervicales l’empêche en effet de reprendre le sport dont il voulait faire son métier. C’est alors qu’il se lance derrière les platines, il y a 12 ans maintenant.

L’empreinte locale de DJ Bouyon

Bouyon, dancehall, shatta ou encore kompa, les musiques des Antilles sont à l’honneur. « Je ne fais pas que du bouyon », explique le DJ, qui souhaite rester diversifié dans ce qu’il passe, et regarde ses confrères. « Quand je mixe à côté d’autres DJs parisiens par exemple, je les observe. Je suis quelqu’un de très attentif », explique-t-il. Il s’imprègne de ce que font les autres, mais ne les copie pas. Sa marque de fabrique au 5/5 est d’ailleurs connue de partout sur l’île : cette fameuse onomatopée indescriptible qui se confond avec un gémissement. « Quand tu l’entends au 5/5, tu sais que c’est moi aux platines », rigole le jeune homme.

Malgré sa notoriété locale, il reste humble : « Quand je vois un DJ meilleur que moi, j’écoute ses transitions, l’enchaînement des sons, comment elles se suivent et comment le public réagit ». Il pense qu’il a commencé à être connu après son retour à Mayotte. « Je suis parti deux ans et je suis revenu, le fait que je me sois fait oublier a, je pense, beaucoup joué », explique le DJ. « Peu importe où je vais à Mayotte, quelqu’un me reconnaît », se réjouit-il. Il y a deux ans, en pleine crise sanitaire, il a dû redoubler d’efforts pour relancer l’animation musicale du 5/5 et attirer de nouveau le public. « La vraie force, c’est les gens. S’ils n’appréciaient pas ce que je fais, je ne serais pas connu », explique-t-il. Toujours en recherche d’améliorations, il se décrit comme simple, pour s’adapter à tout public, sociable, parce qu’il fait énormément de rencontres dans le monde de la nuit, et observateur, pour ne pas se laisser dépasser sur les tendances. Des qualités importantes, selon lui, pour être un bon DJ, et qu’il voudrait transmettre aux jeunes.

« Qu’ils se lancent »

« Qu’ils se lancent. Mayotte manque de DJs », affirme Bouyon, qui espère un jour pouvoir ouvrir une école de DJing sur l’île pour développer de nouveaux talents. C’est, selon lui, un métier comme un autre, qui ne doit pas disparaître. Dans ses ambitions futures, il y a aussi le fait d’ouvrir un jour son propre établissement, à Mayotte ou ailleurs.

Le disc-jokey regrette que ses semblables ne soient vus que comme des tourneurs de platines. « Il faut rester informé des dernières tendances, des musiques appréciées du public. Je dirais même avoir une longueur d’avance et créer les tendances. Il y aussi les transitions, ne pas passer du coq-à-l’âne, que les musiques se suivent bien. Il faut aussi se démarquer », précise-t-il, ajoutant qu’il faut être rigoureux et patient, surtout en ce qui concerne la création de mixes, le tri des musiques et les enchaînements. Il y a enfin tout le côté technique : le fonctionnement des platines, des effets sonores… « C’est un apprentissage d’être DJ », soutient l’artiste.

Gilles Cantal, un « préfet de l’eau » pour endiguer la crise

Arrivé fin juin sur l’île au lagon pour épauler la préfecture au sujet de la crise de l’eau mahoraise, l’ancien préfet Gilles Cantal a six mois pour coordonner les actions mises en place en urgence. Mais aussi anticiper la production d’eau potable des prochaines années et la démographie galopante du territoire.

Flash Infos : Pourquoi le comité interministériel vous a-t-il fait appel pour cette mission, et pourquoi l’avez-vous acceptée ?

Gilles Cantal : Le ministère de l’Intérieur a créé une réserve préfectorale composée d’un certain nombre de collègues retraités et honoraires qui viennent en appui auprès des préfets en activité. J’ai donc été sollicité par les services du ministère de l’Intérieur et de l’Outre-mer pour amener un concours consolidé sur les démarches déjà entreprises, et elles sont nombreuses, par nos partenaires : l’ARS, les collectivités, les mairies, le syndicat des Eaux de Mayotte… Il n’était pas question que je réponde non, quand on a l’honneur d’être sollicité sur une telle mission, avec de tels enjeux pour l’ensemble d’une population. Aujourd’hui, je suis donc affecté dans une période d’urgence, pour six mois, avec pour m’assister des officiers des sapeurs-pompiers, en lien avec l’État major régional et le contrôleur général Éric Faure qui nous soutient auprès du préfet de région. Sans omettre, évidemment, de travailler, de réfléchir au futur.

L’objectif, pour être clair, c’est de supprimer les coupures d’eau. On ne va pas les supprimer dans les six mois qui viennent, mais il faut essayer de pénaliser le moins possible Mayotte, ses habitants et ses entreprises. Je remercie d’ailleurs les représentants des entreprises, qui croient à l’économie mahoraise et viennent nous proposer des solutions, ou qui prennent leurs responsabilités. On peut s’appuyer sur les Mahorais, si je peux m’exprimer ainsi, car ils démontrent chaque jour leur capacité à faire des économies dans leur vie quotidienne. Ils ont l’habitude d’être pénalisés et cette habitude ne doit pas devenir une certitude. Il faut donc que chacun fasse un effort, continuer, ne surtout pas lâcher prise parce que la situation n’est pas simple.

Les fuites, une perte de plus de 10 000 m3 d’eau par jour

F.I. : Quel diagnostic posez-vous sur la ressource en eau à Mayotte ?

G.C. : On a un besoin estimé entre 40 000 et 42 000 mètres cubes par jour. On a une capacité de production – retenues collinaires, ressources de surface, ressources souterraines, usine de dessalement – d’environ de 38 000 à 39 000 m3, en période normale. Notre objectif pour passer la période et permettre de continuer d’alimenter en urgence le réseau, c’est de diminuer cette consommation. Aujourd’hui, grâce aux efforts de chacun lors des tours d’eau ou du respect des arrêtés préfectoraux, on constate tout de même une légère diminution de la consommation. Malgré cela, il faut qu’on progresse encore.

F.I. : Durant cette période d’étiage et ces six prochains mois, qu’est-ce que vos équipes et vous pouvez et allez mettre en place ?

G.C. : Des actions sont déjà programmées, entreprises et validées en interministériel. Il faut savoir que le sujet est particulièrement appuyé par les ministères : l’Intérieur, le délégué aux Outre-mer, mais aussi le Budget, le Travail, l’Écologie, la Santé… Les crédits sont en place, les marchés également, à quelques exceptions près. On a mis en place des travaux d’amélioration du fonctionnement d’une conduite nord-sud SR2, le sud étant le plus en difficulté en termes de ressources, afin d’y amener 2 000 à 3 000 m3 de plus journaliers. On travaille sur la recherche des fuites. C’est un chiffre qui m’a complètement interpellé : nous perdons entre 10 000 et 12 000 m3 par jour. Nous avons donc un programme d’expertise des lieux de fuite, d’identification des ruptures les plus importantes, et de travaux de reprise du réseau.

La seconde usine de dessalement en 2024

On travaille sur le captage : six nouveaux captages vont être mis en place dans les jours qui viennent, ainsi que des travaux en Petite Terre pour faire en sorte qu’une partie de la production de l’usine de dessalement vienne s’intégrer dans le circuit de distribution de l’eau. Je vous confirme également que le nouveau ministre délégué aux Outre-mer, Philippe Vivier, a notifié samedi au président des Eaux de Mayotte son accord sur l’acquisition d’un osmoseur de 1 000 m3 par jour, qui va être implantée à M’tsangabeach. La commande va être passée dans les tous prochains jours, les crédits sont en place. C’est une décision extrêmement forte qu’il convient d’accompagner techniquement, nous avons un tableau de suivi. Nous travaillons évidemment sur l’installation de la seconde usine de dessalement, qui sera à Ironi Bé et qui fournira 10 000 mètres cubes à partir de fin 2024. Enfin, on ajoutera des cuves qui vont être livrées depuis La Réunion. Pour le moment, nous sommes sur 15 cuves d’une capacité de 20 m3 chacun.

F.I. : Les parents d’élèves ont-ils du souci à se faire en vue de la prochaine rentrée des classes ?

G.C. : Permettre de proposer de l’eau sanitaire pour les enfants lors de la rentrée scolaire est une question fondamentale : dans mon agenda de six mois, mon premier point, c’est la rentrée scolaire. Cette année, nous avons donc exceptionnellement livré des cuves dans l’ensemble des établissements scolaires. Ce programme comporte 1 000 cuves, qui sont gérées par le syndicat des eaux. Entre 300 et 350 ont été intégralement livrées aux établissements scolaires. 300 à 350 autres sont en cours de livraison aux établissements sanitaires. Il restera un reliquat que l’on va partager avec d’autres services si besoin est, et garder en cas d’urgence. J’ai entamé une tournée des communes, deux par jour pour aller vite, et je suis accueilli par les municipalités dans des conditions de dialogue exceptionnel. Je me rends donc compte de l’avancement des actions, avec également les réunions hebdomadaires du comité de suivi de la ressource en eau. Il faut maintenant qu’elles soient branchées d’ici le 20 août. Les communes prennent leurs dispositions et sont accompagnées avec des subventions qui peuvent aller jusqu’à 95% des montants.

Il y a un autre dispositif sur lequel je suis très attentif : celui des rampes à eau. Nous avons un programme de 200 rampes financé par les crédits de l’État. Parmi ces dernières, 120 rampes mises en place à l’occasion du Covid ont été rénovées, même si certaines ont été détruites. On va tout mettre en œuvre pour qu’en septembre, ces rampes soient en place. Il reste 80 rampes à créer, qui ne doivent pas être touchées par des actes de délinquance, ce serait extrêmement préjudiciable à l’ensemble de la société. La rampe d’eau peut à un moment donné être l’un des derniers moyens d’amener de l’eau potable dans un secteur.

Encore plus de coupures après la rentrée ?

F.I. : Les tours d’eau ont été multipliés plus vite que prévu. Ces prochains mois, les Mahorais doivent-ils s’attendre à de nouvelles restrictions ?

G.C. : Je ne serais pas responsable si je disais « tout va bien ». Nous étudions la ressource, son évolution. Et c’est au vu de cette évolution, notamment sur les retenues collinaires, que nous prendrons ou non des mesures complémentaires. Il s’agit d’anticiper et d’informer les habitants de Mayotte au plus près de ce qui se passe, pour qu’on soit encore plus efficace tous ensemble. Aujourd’hui, il y a des gros efforts faits par chacun. Il ne faut pas les relâcher. Après la rentrée scolaire, si le niveau de la ressource est bas, avec peu de perspectives d’amélioration, on devra probablement prendre de nouvelles mesures.

F.I. : Ce sera donc vraisemblablement le cas…

G.C. : Je suis quelqu’un qui regarde les choses objectivement. Je vous réponds qu’aujourd’hui, la ressource continue de diminuer. Je ne suis pas encore en mesure de proposer de nouvelles restrictions. Elles sont évidemment à l’étude. Elles seront peut-être imposées dans les semaines qui viennent, peut-être sectorisées. Tous les scénarios doivent être étudiés. On regarde les effets des coupures déjà en place, notre capacité à gérer les retenues collinaires, qui, malgré quelques effets économiques, continuent de diminuer. Les retenues collinaires fournissent en période normale 4 000 mètres cubes par jour. Nous sommes depuis quelques semaines entre 8 500 et 9 500 mètres cubes, comment voulez-vous que je puisse vous dire qu’on ne prendra pas de nouvelles mesures si on continue comme ça ?

F.I. : Météo-France prévoit une saison des pluies un peu au-dessus de la moyenne, mais pas suffisante pour rattraper le retard de pluviométrie de cette année. Avez-vous une vision sur l’état de la ressource en eau pour l’année prochaine ?

G.C. : Non. On a également des études, des données, mais vous dire que sur Mayotte, ce sera favorable ou non, ce serait se transformer en pythie sur son trépied, ce que je refuse de faire. Nous nous inscrivons dans une démarche de projet et de véritables dispositifs techniques, qui nous amèneraient de l’eau quelle que soit la météo. La deuxième usine de dessalement de l’eau amènera 10 000 puis 16 000 mètres cubes au final, sans compter l’amélioration de la production de l’usine de dessalement de Petite Terre.

F.I. : Justement, où en sont les travaux concernant les deux usines de dessalement et la troisième retenue collinaire ?

G.C. : Sur la troisième retenue collinaire, je ne suis pas en mesure de vous dire qu’elle sera réalisée dans les toutes prochaines semaines. Mais elle est prévue dans les contrats de programmation et les négociations foncières sont en cours. L’usine de dessalement de Grande Terre va être mise en chantier en 2024. Concernant les fuites, on ne va pas demain matin réinjecter 10 000 m3 parce qu’on les aura réparées, mais on va peut-être en récupérer quelques milliers. Avec tout ça, on arrive pratiquement à la moitié du besoin. Certes, on est dans une perspective démographique qui est celle que l’on connaît. Donc il faut aussi que l’on. Qu’on travaille sur ces questions-là.

F.I. : « C’est une vraie catastrophe. C’est la dernière année que nous faisons des concessions. On n’acceptera plus de vivre les mêmes problématiques l’an prochain. » Ces mots sont ceux de Carla Baltus, présidente du Medef Mayotte. Que diriez-vous aux entreprises de l’île ?

G.C. : Mon souhait, c’est de faire en sorte que les relations que nous avons avec le monde économique se développent. Avec sans doute, je l’espère pour Mayotte, la véritable sortie de ces crises. Il faut sortir des tours d’eau. Les entreprises ont raison, les habitants de Mayotte ont raison, ce n’est pas possible. L’année prochaine, il y en aura peut-être encore, ne rêvons pas. Et puis les suivantes aussi, mais il faut qu’ils soient de moins en moins impactants. Je ne ferais pas ce métier et ne viendrais pas à disposition d’un département si je n’avais pas un minimum d’optimisme !

Vingt-cinq ans d’école de musique à Mayotte

Cette année, l’école « Musique à Mayotte » fête ses 25 ans. Créée en juillet 1998, l’association compte désormais plus de 330 adhérents, répartis entre le siège à Mamoudzou et l’antenne de Petite-Terre. En 2023, cette structure connait un grand changement, avec le départ de Cécile Bruckert, directrice et membre fondateur. Le nouveau directeur pédagogique de la structure est désormais Nicolas Vatomanga, musicien dans l’âme.

Depuis 1998, la musique résonne dans les murs de l’école « Musique à Mayotte », située au cœur de Mamoudzou. A l’origine, ce lieu a vu le jour grâce à un regroupement de plusieurs familles, qui avaient décidé de créer une école de musique. « Il y a 25 ans à Mayotte, on ne pouvait même pas imaginer qu’on apprenne la musique dans une école, puisque la transmission ici est principalement orale », se remémore Cécile Bruckert. Sous forme d’association loi 1901, l’école accueille plus de 330 adhérents, majoritairement des jeunes de moins de 15 ans, répartis entre le siège à Mamoudzou et l’antenne de Petite-Terre, ouverte depuis 2014.

2023, l’année du changement de direction

L’année 2023 est synonyme de changement pour l’école de musique, avec le départ de Cécile Bruckert. Après plus de 25 ans de présence et d’investissement au sein de l’association, elle quitte son poste de directrice et laisse place à Nicolas Vatomanga, qui devient le nouveau directeur pédagogique. « Musique à Mayotte, c’est l’école du sourire. Il faut que les gens viennent avec joie, ce n’est pas une école d’obligation, mais d’engagement », souffle l’ancienne directrice.

L’association « Musique à Mayotte » ne comporte pas de « s » volontairement, car pour Cécile Bruckert, « cela serait trop restrictif de dire les musiques, c’est la musique dans son grand tout ». Pendant toutes ces années, il n’y a donc jamais eu de frontières entre le classique, le jazz, les musiques actuelles, les musiques improvisées, les musiques traditionnelles et « tout ce qui va pouvoir nous réserver comme surprise. C’est comme se laisser surprendre chaque année, par les personnes qu’on peut rencontrer ».

Tendre vers une démocratisation des enseignements artistiques

« Il y a eu un grand changement en 2017 », se rappelle-t-elle. Cette année-là, l’école a obtenu son premier conventionnement avec la direction des affaires culturelles (DAC) de Mayotte, « pour développer l’ouverture à d’autres publics qui n’avaient pas accès à la musique ». Cette convention a permis – et continuer de permettre – à l’association de développer la démocratisation des enseignements artistiques, elle en a alors fait « son cheval de bataille ». Depuis, l’école accueille des classes à option musique et a développé en plus de leur cursus, les pratiques et fabrications d’instruments traditionnels de l’île.

En parallèle aux programmes, une lutherie est attachée à l’école et propose un atelier de fabrication d’instruments. Un luthier travaille quotidiennement sur la création de prototypes, avec comme objectif l’adaptation d’instruments traditionnels, « pour qu’il puisse s’intégrer dans les jeux avec d’autres instruments harmoniques », explique Cécile Bruckert. Cet atelier de lutherie profite également aux élèves, avec des temps dédiés à la fabrication.

Seule structure musicale proposant un programme pédagogique, « Musique à Mayotte » porte un agrément du ministère de la Culture depuis 2018 et elle est affiliée à la Confédération Musicale de France (CMF) depuis sa création. L’école dispense un enseignement artistique spécialisé dans le domaine de la musique instrumentale et vocale. L’association est membre actif du collectif « Les Arts Confondus », qui œuvre pour développer les filières, les formations ou encore la reconnaissance des métiers du spectacle vivant.

Une équipe identique

L’association porte différents projets pour l’avenir, comme celui de la potentielle création d’un conservatoire. En parallèle, deux autres sont enclenchés, un travail partenarial avec le concours Voix des outre-mer et un second avec le projet Démos (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale), porté par la Philharmonie de Paris. Il serait prévu une rencontre entre les enfants participant à ce projet et les élèves de l’école Musique à Mayotte.

Une école qui continuera, dès la rentrée, à transmettre et à proposer une formation diverse et complète. La direction de la structure sera dorénavant scindée en deux pôles, l’un administratif et financier et l’autre pédagogique. En juillet et août, l’école ne dispense pas de formations, les cours reprendront en septembre. « Il n’y a pas de changement d’enseignant, on garde la même équipe », conclut Cécile Bruckert.

Les cours de l’école Musique à Mayotte reprennent le 11 septembre 2023. Pour en savoir plus, rendez-vous sur leur site : www.musiqueamayotte.com

Trois hommes liés au trafic de migrants condamnés

Les trois membres d’un réseau de passeurs actif à Mayotte ont été jugés, ce vendredi 28 juillet. Si leurs responsabilités ne sont pas similaires, la finalité est la même. Les trois hommes de nationalité comorienne passeront respectivement cinq ans, dix-huit mois et un an en prison.

« On n’est pas riches, nous, on n’est pas chefs. » Les trois prévenus qui font face aux juges du tribunal correctionnel de Mamoudzou, ce vendredi, ont eu le temps de réfléchir en détention. Arrêtés à la fin du mois de juin, ils avaient demandé un délai pour préparer leur défense lors d’une première audience en comparution immédiate. Un mois plus tard, les versions ont un peu changé, même s’ils reconnaissent chacun leur participation à un réseau de trafic de clandestins entre Anjouan et Mayotte. Sommes touchées, nombre des passages effectués, ils préfèrent minimiser pour réduire leurs peines. Cependant, les écoutes téléphoniques et leurs premières déclarations en garde à vue révèlent l’importance du réseau. Au moins depuis 2020, ce dernier faisait entrer des embarcations chargées d’une quinzaine de passagers en moyenne. Leur fréquence reste inconnue. Si l’un des prévenus a parlé de « trois à cinq bateaux quotidiennement », il évoque au tribunal « au moins un par semaine ». Au tarif de « 300 à 400 euros par personne », le chiffre d’affaires des passeurs atteindrait plusieurs centaines de milliers d’euros, voire quelques millions. Si les chefs se partagent les plus grosses parts, de l’argent est aussi versé au pilote, aux chauffeurs chargés de récupérer les clandestins et aux guetteurs qui surveillent les allées et venues des intercepteurs des forces de l’ordre.

« J’aide les kwassas à rentrer »

Tous originaires d’Anjouan, ils sont arrivés sur l’île aux parfums de manière illégale. Le premier, âgé de 32 ans, est un ancien pêcheur. Les écoutes ont montré qu’il avait un rôle prépondérant dans le trafic et qu’il donnait souvent les ordres. Si la tête du réseau est à Anjouan, il organise la réception des kwassas sur le sol mahorais. Lui se défend d’être le chef, mais plutôt l’homme de main de « Shoua », qui serait le frère de la tête de réseau. Les écoutes indiquent le contraire. Il serait même l’organisateur d’un voyage, le 4 avril 2023, au cours duquel trois personnes sont portées disparues. « J’en ai beaucoup souffert », tente-il d’expliquer à la barre. « Pourtant, quand on écoute vos conversations, vous semblez plus inquiet pour votre pilote que pour les autres », réplique Adrien Rosaci, le président du tribunal correctionnel.

Les deux autres semblent plutôt avoir des rôles secondaires et ont le point commun d’être mécaniciens. A 36 ans, fébrile devant les juges, le plus âgé affirme qu’il a servi de chauffeur en 2020, puis il a arrêté. Bénéficiant lui-même de trajets illégaux depuis Anjouan pour lui et sa femme, il a repris contact avec le premier prévenu pour devenir guetteur. « J’aide les kwassas à rentrer à Mayotte », admet cet homme, qui attendait pourtant l’obtention d’un titre de séjour, lorsqu’il a été interpellé, en juin. Il conteste quand il entend que son surnom, « Jack Bauer », serait très connu de la police aux frontières. Selon lui, une confusion est souvent faite avec un autre passeur d’Anjouan. Le troisième homme, 23 ans et habitant de Koungou, serait l’un des derniers recrutés. Il occupait la fonction de chauffeur du premier prévenu depuis février 2023. Alors que les autres ne sont pas connus de la justice, lui a été expulsé à plusieurs reprises du territoire mahorais.

Le tribunal correctionnel n’a pas suivi le Parquet, qui demandait trois ans de prison à l’encontre des trois. Il a préféré requalifier les faits et établir une hiérarchie entre les prévenus. Houmadi Anli écope de la peine la plus lourde, cinq ans de prison. Saenfane « Jack Bauer » Hamidoune est condamné à dix-huit mois de rétention. C’est un peu moins pour Ibrahim « Ibou » Mohamed (un an). Ils reçoivent chacun une interdiction de territoire français pendant trois ans.

« On ne lâchera pas sur le licenciement », assure la direction de Totalénergies Mayotte

Au cinquième jour de mobilisation, les relations semblent toujours tendues entre la direction de Total énergies Mayotte et la vingtaine de grévistes qui demandent le retour de leur collègue licencié. Lors d’un point presse, ce vendredi après-midi, la première évoque un transfert illicite de plusieurs milliers d’euros, qui expliquerait sa décision initiale. Côté stations-services, toutes fonctionnent normalement aujourd’hui (sauf Longoni pour des raisons techniques), après un début de semaine compliqué.

Chez Totalénergies Mayotte, les négociations tout comme les automobilistes cette semaine font face à un bouchon. Au cours d’un point-presse, ce vendredi, Yasmine Saïd confirme que la difficulté vient du fait que la vingtaine de grévistes n’ont qu’une revendication. « D’habitude, il y a plusieurs points et on peut négocier », regrette la directrice de communication. Pour rappel, un pompiste de la station-service de Kawéni a été licencié, la semaine dernière, après avoir effectué un transfert de fonds en présentant sa pièce d’identité à la place d’une autre personne, a-t-il expliqué. Depuis lundi, les grévistes, dont une majorité de pompistes, estiment que c’est « un coup de pouce donné à un client habituel » et que la sanction est « trop sévère ». « Plutôt que de revenir sur la sanction injuste, le groupe préfère créer un conflit social qui affecte l’île et ses habitants », estime FO Total Mayotte, le syndicat majoritaire parmi les salariés. Dans un communiqué (voir plus bas), l’organisation appelle « la direction à revenir autour de la table ». « Il y a des procédures. En cas de fraude, il y a zéro tolérance », répond celle en charge de la communication de TotalénergiesMayotte. De plus, le groupe pétrolier a découvert la faute quand le virement de plusieurs milliers d’euros vers un pays tiers a été bloqué et signalé par la plateforme « MoneyGram ».

Des ruptures de stocks dès le dimanche soir

Ce blocage des deux parties s’est traduit par des difficultés dans les stations-service de l’île dès dimanche. La menace de pénurie a poussé bon nombre d’automobilistes à faire le plein au cas où. Alors que la livraison a été rendue difficile, lundi, par le mouvement de solidarité des chauffeurs-liveurs (seuls deux intérimaires ont effectué des livraisons), la situation est revenue peu à peu à la normale au cours de la semaine. Ce vendredi, seule celle de Longoni était fermée, mais pour des raisons techniques. « Elles sont ouvertes. C’est le premier message que l’on veut faire passer », insiste Yasmine Saïd.

Pour mettre fin à ce conflit, la direction assure qu’elle ne peut pas réintégrer le salarié fautif. Elle invite les grévistes à aider l’ex-pompiste à faire reconnaître le licenciement abusif devant le tribunal des prud’hommes. « Si le licenciement abusif est reconnu, on sera obligé de le réintégrer », rappelle la directrice de communication, qui prévient : « on ne lâchera pas sur le licenciement ».

Concernant le responsable de la boutique qui a effectué le virement à la demande du pompiste (il est le seul habilité à le faire), la direction indique qu’il a lui aussi été pénalisé.

La préfecture de Mayotte met en garde contre les « sorties pêcheurs »

La préfecture de Mayotte informe les usagers de la mer des règles applicables aux activités d’excursion en mer et transport maritime. Elle soulève notamment qu’un cadre légal existe pour ceux qui désirent réaliser ces prestations. « Une vigilance particulière doit être portée aux offres de prestations payantes disponibles sur les réseaux sociaux ou via le bouche-à-oreille. Outre la concurrence déloyale envers les structures professionnelles habilitées, ces pratiques représentent un risque pour l’ensemble des personnes embarquées. Certaines obligations doivent être respectées : existence d’une entreprise référencée, assurance, qualification du pilote et des éventuels membres d’équipage, homologation du navire au titre de la sécurité des navires », détaillent les services de l’État, rappelant que les organisateurs, les pilotes de bateaux et même les clients de ces « sorties pêcheurs » peuvent faire l’objet de poursuites pénales.