La Pouldo, le nouveau trail de Mayotte, s’est déroulée du samedi 2 au dimanche 3 septembre. Cette course horaire a débuté à 11h du matin samedi et s’est clôturée 24h plus tard dimanche. Ils sont une soixantaine à avoir pris le départ de cette épreuve particulièrement exigeante, mais seulement trois coureurs à avoir bouclé les 165 km en réalisant 24 fois le circuit de 7km – autour du lac Karihani. Cette première édition était une réussite pour les coureurs qui étaient au rendez-vous et qui ont pu se fixer des challenges personnels grâce au format adéquat qui leur permettait de rejoindre la course à heure fixe. Tous ont fait preuve de résilience et de détermination sur ce trail, un bilan de bon augure pour de futures éditions !

Le Crédit Agricole présente son nouveau logo au Mermoz

Une soixantaine de personnes étaient présentes au bar le Mermoz, vendredi soir, pour la présentation du nouveau logo du Crédit Agricole dans l’océan Indien. En effet, celui-ci ne s’appelle plus « Crédit Agricole La Réunion », mais « Crédit Agricole La Réunion-Mayotte ». Et outre le nom de Mayotte qui intègre le logo de la société, une carte des deux îles françaises de l’océan Indien apparaît en fond du nouveau dessin. « Présent depuis plus de trente ans à Mayotte, le Crédit Agricole s’est engagé avec fierté dans le développement de l’île, aux côtés des acteurs économiques et sociaux, déterminé à être plus qu’un simple financeur, avec une Caisse 100% locale représentant les intérêts des mahorais sociétaires et un représentant au Conseil d’administration de la banque, qui en assure la Vice-Présidence. Afin d’affirmer notre lien historique de banque de proximité avec la population mahoraise, nous avons décidé de marquer une nouvelle étape dans notre histoire commune avec Mayotte et de faire évoluer notre nom et notre logo », fait valoir la banque.

Insécurité : des barrages partout dans Mamoudzou, ce samedi soir

Alors que les forces de l’ordre ont assuré la sécurité aux abords du dernier soir de concert de Sanaa, elles ont été rapidement sollicitées aux quatre coins de la ville de Mamoudzou. Des heurts violents et des barrages ont eu lieu dans la soirée à Cavani, M’tsapéré, Doujani, Tsoundou et Kawéni. Aux abords de la route nationale, à Doujani, une machine du chantier Caribus a été incendiée, vers 22h30.

Des barrages ont également été relevés entre les villages d’Ongojou et Tsararano.

Pas de Forum économique en novembre

Compte tenu des restrictions d’eau qui affectent notre territoire, le Conseil départemental de Mayotte, en lien avec l’Adim et Cap Business Océan indien, a estimé préférable de décaler les dates de tenue du Forum économique des Iles de l’océan Indien. Cet évènement, qui devait initialement se tenir à Mayotte au mois de novembre prochain, est ainsi reporté aux dates du 17 – 19 avril 2024. Cette décision, prise en concertation avec l’ensemble de nos partenaires, vise à accueillir cet évènement économique majeur dans les meilleures conditions. Le Forum des Iles de l’Océan Indien est un évènement économique porté par Cap Business Océan indien, organisé chaque année dans un territoire de l’Océan Indien. Cette quatorzième édition sera organisée à la Technopole de Mayotte et permettra de mettre en avant la coopération régionale ainsi que les opportunités régionales pour le secteur privé.

Sénatoriales : le dépôt des candidatures ouvert ce lundi

Dans la perspective des élections sénatoriales qui se déroulent le dimanche 24 septembre prochain, le dépôt des candidatures aura lieu de ce lundi 4 au vendredi 8 septembre, à la préfecture de Mamoudzou. Les déclarations pourront être effectuées du lundi au jeudi de 8h à 16h et le vendredi de 8h à 18h. Ce sera après cette étape que les candidats officiels seront connus. Les élections sénatoriales se dérouleront à Mayotte, comme dans toute la France, le dimanche 24 septembre. Il s’agit d’un scrutin majoritaire à deux tours, auquel participeront 540 grand électeurs (les parlementaires, les conseillers départementaux et représentants des communes).

À Mayotte, légère baisse des créations d’entreprises en 2022

En 2022, selon l’Insee, le nombre de créations d’entreprises a baissé légèrement à Mayotte, avec 1.762 entreprises créées, soit 2 % (40 entreprises) de moins qu’en 2021. C’est la première fois depuis 2018 que le nombre de créations d’entreprises sur le territoire mahorais recule. Cela résulte de la baisse du nombre de créations d’entreprises individuelles classiques. Mayotte est le seul territoire ultra-marin qui connaît une inversion de tendance. Dans le même temps, les créations d’entreprises individuelles sous le régime de micro-entrepreneur mis en place en 2020 continuent de progresser, comme celles des sociétés. Ainsi, 579 entreprises sont créées sous ce régime en 2022 contre 488 en 2021 (+19 %) et 247 en 2020. Dans les transports et hébergement-restauration, ainsi que dans la construction, les créations d’entreprises baissent. En revanche, elles augmentent dans le commerce, de manière modérée, et plus fortement dans les services et l’industrie. En 2022, 50 % des créateurs d’entreprises individuelles sont des femmes, une part un peu plus élevée qu’au niveau national.

Crise de l’eau : Pour répondre à la pénurie, les six travaux du ministre Vigier

Pour sa première à Mayotte, ce samedi 2 septembre, le ministre Philippe Vigier a multiplié les visites sur le terrain, là où les chantiers doivent aider à lutter contre la pénurie d’eau. Forages, osmoseur, usines de dessalement, troisième retenue collinaire, « son plan Marshall » est chargé, même si certains chantiers étaient prévus depuis longtemps maintenant.

Les dernières médailles offertes par les sports collectifs

Les équipes mahoraises quittent les Jeux des Îles de l’océan Indien avec cinq médailles, quatre de bronze et une d’argent, pour ce dernier week-end de compétition. S’il s’agit d’un retour au sommet pour le handball (absent en 2019), ce sont une confirmation pour le basket-ball 5×5 et une consécration pour le rugby à 7. Une moisson qui permet à la délégation de terminer la compétition avec pas moins de 39 breloques (trois médailles d’or, douze d’argent et 24 de bronze).

Au coup de sifflet final, Quentin Courrier ne peut s’empêcher de pousser un cri de rage. Victorieuses des Maldives (72-56), ce samedi matin, les basketteuses décrochent le bronze au terme d’un match maîtrisé de bout en bout. « Dans la dureté physique, nous savions que nous avions l’avantage. Nous voulions imposer une grosse défense d’entrée et leur mettre rapidement la tête sous l’eau », analyse le coach, ravi de la réaction de ses protégées après la déconvenue de la veille en demi-finale face à La Réunion (89-36).

Une nouvelle breloque pour les filles après celle obtenue en 2015, épopée dont faisait déjà partie Angélique Manrouf. « Nous aurions pu faire mieux, mais l’essentiel est de repartir avec une médaille ! » Alors que les joueuses savourent, leurs homologues masculins font leur entrée sur le parquet pour débuter l’échauffement. « Allez les gars, à votre tour », encourage Émeline Erichot, avant de rejoindre un vestiaire chauffé à bloc par Mélanie Jebdi. « Peu de gens croyaient en nous, c’est incroyable ! »

Après une élimination prématurée huit ans plus tôt et une deuxième place à Maurice en 2019 (défaite 89-45 contre Madagascar), les hommes réussissent à s’extirper du piège seychellois et à monter, eux aussi, sur la troisième marche du podium. « Il fallait finir sur une bonne note », se réjouit Austin Rasolonjatovo, auteur d’un trois-points d’anthologie tiré depuis sa raquette lors du deuxième match de la phase de groupe, sur le buzzer du troisième quart-temps. « Nous avons fait le maximum pour ne pas repartir les mains vides », poursuit Samir Akilaby. Un discours partagé par l’entraîneur Faïz Subra, satisfait de terminer la compétition de la meilleure des manières et de ramener une nouvelle médaille à la maison.

La famille rugby n’a pas à rougir

En rugby à 7, la belle surprise vient des filles, qui remportent le bronze face à Maurice (20-5). « Elles sont montées en puissance et ont déjoué tous les pronostics », confient Jérémy Bernard et Clément Dusfour. Avec cette première victoire dans les Jeux des Îles de l’océan Indien, « nous avons su marquer l’histoire », indique Itissame Soulaimana, arrivée dans le pays hôte quatre jours auparavant. « Nous pouvons être fières de représenter Mayotte. »

Côté garçons, les joueurs de Saïfi Idaroussi et de Saïd Edinho Andriharinjara s’inclinent 14-7, toujours contre Maurice, et terminent quatrième. « Gardez le positif de tout cela », lâche le capitaine Hugo Garlat à ses coéquipiers à la fin de la rencontre. Si la déception se lit sur les visages, le première ligne Al Amine Soulaimana loue « l’état d’esprit » de ce groupe de « potes ». Plus globalement, le manager sportif, Benjamin Peraudeau, souhaite surtout retenir le niveau affiché par l’ensemble de la sélection : « Bon Dieu, qu’est-ce que je suis heureux. »

Une sortie plus qu’honorable pour le handball

Dans le même temps, les handballeuses empochent le bronze, en prenant le meilleur des Comores (35-32). « Nous avons donné le meilleur, nous sommes soulagées de finir avec une médaille autour du cou », souligne Routoubati Soulaimana. « Nous sortons de la compétition avec les honneurs », renchérit Bacar Saïd Bacar, conscient que la montée sur le trône olympique s’est jouée à peu de chose (défaite 34-23 en demi-finale face à Madagascar). « Nous avions à cœur de nous relever. »

Et pour finir en beauté, les handballeurs concluent ce festival avec l’argent (idem qu’en 2015) à l’occasion de la dernière rencontre officielle de ces JIOI, ce dimanche matin. Devant au tableau d’affichage au tout début de la seconde mi-temps, Anzilani Housseine et sa troupe peuvent nourrir quelques regrets… « Nous avons eu un gros passage à vide », confie le sélectionneur Ibrahim Abdou. Finalement, La Réunion termine le match avec douze buts d’avance (28-16). La faute à un nombre abyssal d’erreurs individuels et à des exclusions répétitives.

Avec cette moisson acquise lors du dernier week-end des Jeux, Mayotte explose son record de breloques (39). Malheureusement, ce bilan nettement supérieur aux attentes (le comité régional olympique et sportif en espérait entre 30 et 32) n’empêche pas la délégation mahoraise de finir en dernière position du tableau des médailles, les Comores (5) et les Maldives (5) ayant davantage touché l’or que Mayotte (3).

Rendez-vous en 2027 pour la revanche, chez les voisins comoriens cette fois-ci !

Un procès de la « frénésie délinquante » à Passamaïnty

Le samedi 29 juillet dernier, entre 15h et 18h, une vingtaine de jeunes ont sauvagement vandalisé la station-service de Tsoundzou, agressant des dizaines d’automobilistes au passage et battant à mort le chien de l’agent de sécurité. Un jeune de 18 ans a été déféré, vendredi 1er septembre, pour six chefs d’accusation produits ce jour-là. Sa peine est vingt-quatre mois de prison dont six mois avec sursis. Le procès était l’occasion de mettre en avant l’efficacité des drones de plus en plus utilisés par les forces de l’ordre lors des affrontements.

« Vous êtes âgé de 17 ans et serez donc jugé par le tribunal pour enfants. » Le suspens durait depuis maintenant plusieurs semaines. L’examen osseux réalisé sur Abdou S. a révélé que ce jeune ayant pris part aux émeutes du 29 juillet est bien mineur – il a donc été écarté de ce procès, ce vendredi 1er septembre. Mais après plusieurs renvois à cause de couacs médicaux au sujet de l’âge du plus jeune des deux prévenus, l’audience a finalement pu se dérouler pour Tadiki R., âgé lui de 18 ans.

La terreur comme maître-mot

« Mais qu’est-ce que vous cherchez lorsque vous agressez les gens ? Vous aimez les terroriser, ça vous faire rire ? » C’est par ces mots et un glacial « oui » de la part de l’accusé, que le procès de Tadiki R. a été marqué. Le jeune homme a fait part d’une grande froideur tout au long de son procès, rythmé par des réponses courtes et par peu de remise en question. Le samedi 29 juillet après-midi, alors que les habitants se rendaient pour la plupart à la plage ou chez des amis, une vingtaine de jeunes se sont affrontés avec une grande violence entre Passamaïnty et Tsoundzou 1. Des affrontements qui ont dégénéré et qui se sont répercutés sur les automobilistes sur la route ou arrêtés à la station-service. De grosses dégradations matérielles ont été relevées mais aussi et surtout des traumatismes psychologiques pour la plupart des victimes. « Vous pensez que ça fait quoi aux gens qui vous croisent de voir un groupe de jeunes à cagoules avec des machettes et des armes ? » La juge a tenté, au cours de ces quelques heures de jugement, de faire la lumière sur les motivations qui ont pu pousser ce jeune vivant à Tsoundzou 1 à prendre part aux affrontements samedi 29 juillet… en vain.

« – On s’est juste battus entre nous, avec les gens de Passamaïnty et Tsoundzou, puis avec la police, après je ne sais pas ce qu’il s’est passé. » « – Donc vous vous êtes retrouvés par hasard à vandaliser la station-service après ? Et vous vous êtes retrouvés par hasard à agresser les riverains ? » Le silence règne. Tadiki R. ne montre aucun regret face aux parties civiles venues témoigner de cet événement. « C’était le chaos, les gens criaient et essayaient de fuir comme ils pouvaient », explique un homme d’une cinquantaine d’années, dont la voiture a été vandalisée par plusieurs jeunes cagoulés. Sous le choc, il peine à parler clairement, tout comme l’homme assis à ses côtés qui a reçu plusieurs coups et dont le scooter a été détruit. Face à cette description et au traumatisme qui persiste chez les victimes un mois après, le procureur interpelle la Cour sur le principe de « frénésie délinquante ». Il explique qu’« à l’image des requins saisis de frénésie alimentaire, ces jeunes, comme des bêtes font preuve de frénésie délinquante et pourraient tuer n’importe qui quand la folie les prend ».

La technologie au service de la justice

Au total, Tadiki R. se retrouve devant le tribunal correctionnel pour de nombreux chefs d’accusation : avoir créé un attroupement et volontairement bloqué une route, avoir commis des violences en réunion sur des riverains et sur des personnes dépositaires de l’autorité, avoir dégradé des biens (voitures, scooters et quatre caméras de surveillance), avoir porté une arme factice ou encore avoir publiquement exercé un acte de cruauté sur un animal domestique ayant entraîné sa mort. Des accusations que son avocat, Maître Soumetui Andjilani, explique et excuse presque par le besoin d’extérioriser ce que peuvent ressentir les jeunes à Mayotte : « vous trouverez des défouloirs dans de nombreuses villes françaises qui permettent aux gens nerveux de se défouler. Pour ce jeune, le seul défouloir à disposition, c’était ces jeunes de Passamaïnty ».

Mais tous ces chefs d’accusation n’auraient pas pu être prononcés si des drones n’avaient pas survolé la scène, ce samedi 29 juillet, afin d’en apporter les preuves. Alors que les émeutiers pensaient s’en sortir après avoir détruit les quatre caméras de surveillance de la station-service, des drones ont permis aux enquêteurs d’avoir des preuves précises du déroulé des affrontements. « Vous vous reconnaissez ici [demande la juge en pointant un jeune au survêtement rouge] ? » Tadiki R. peine à admettre qu’il se reconnaît mais finit par acquiescer et par avouer les faits qui ont été filmés par les caméras. Il admet avoir frappé à mort le chien malinois d’un agent de sécurité – sans même éprouver d’émotions. « On vous voit rire avec vos camarades en le frappant, ça vous semble normal ça ? » interroge la juge. Le prévenu admet devant l’audience la cruauté dont il a fait preuve mais ne fait preuve d’aucun regret. Face à ce comportement, le procureur sort de ces gongs, « vous vous amusiez bien ce jour-là ? On voit sur les images des drones des jeunes qui rigolent et qui font même des signes aux drones. (…) Seulement… le vent tourne pour les délinquants car on voit de plus en plus de jeunes comparaître ici parce qu’ils ont été identifiés par des drones ». Peu à peu, Tadiki R. comprend que la situation est grave et que son souhait d’intégrer l’armée dans le futur risque d’être compromis. Ce jeune de 18 ans, de nationalité française et dont les parents étaient présents dans la salle d’audience, n’a d’autres options que d’assumer ses torts. Il fixe froidement les images captées qui lui sont présentées et ne bronche pas. « J’aimerais qu’on me mette un bracelet électronique, je suis prêt », clôture-t-il, lorsque la juge lui demande s’il souhaiterait ajouter un élément.

Tadiki R. ne sera, certes, pas le dernier émeutier de Mayotte mais sa peine de prison devrait permettre d’en refroidir plus d’un : vingt-quatre mois de prison dont six mois assortis de sursis simple. « Vous partez à Majicavo ce soir, un endroit où vous aurez tout le temps de réfléchir à vos actes et à votre futur », lui indique la juge.

Les collectifs demeurent déterminés à se faire entendre

L’heure était au bilan de mi-parcours pour les représentants des collectifs qui restent attentifs à la lutte contre l’insécurité et l’immigration clandestine à Mayotte. Fin du visa territorialisé, opération Wuambushu, sit-in devant les bureaux de la préfecture de Mamoudzou, les Jeux des Iles de l’océan Indien, les revendications sont toujours aussi présentes chez ses défenseurs de Mayotte française. Une rencontre était organisée, ce vendredi 1er septembre, à Mamoudzou.

Les représentants des collectifs mahorais s’étaient donné rendez-vous au restaurant le 5/5, ce vendredi après-midi. Une rencontre qui avait pour but de faire le point sur les différentes actions qu’ils ont pu mener au cours des deux derniers mois, examiner celles qui ont abouti et celles nécessitant un effort supplémentaire. Selon Saïd Mouhoudhoir, l’un des porte-paroles du collectif, le blocage du bureau des étrangers à la préfecture de Mayotte s’est traduit par une reconnaissance des problèmes de ce territoire par les différents responsables politiques nationaux. « Nous ne le dirons jamais assez, notre île fait face à des difficultés d’une ampleur exceptionnelle qu’on ne rencontre nulle part ailleurs. Nous avons ce problème d’immigration clandestine qui gangrène tout le département et entraîne de l’insécurité et ne rassure personne. » Évoquant l’opération Wuambushu lancé par le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, fin mai 2023, les représentants des collectifs estiment que les péripéties qui ont émaillées son lancement n’altèrent en rien à la détermination des autorités françaises à aller au terme de cette affaire, qu’elles contraignent juste à modifier le modus operandi. « Cette opération est toujours en place et fonctionne, quoi qu’on en pense, et ce même si la démonstration de force attendue par la population de la part des forces de l’ordre n’a pas été au rendez-vous. Nous sommes un pays de droit, et la nécessité de respecter la loi est omniprésente et nous rappelle sans cesse à l’ordre », a poursuivi Saïd Mouhoudhoir. Il s’est plu à penser que la suspension théorique de l’opération n’est que temporaire, le temps de se conformer aux décisions de justice et les démolitions de bidonvilles reprendront de plus belle. Le sentiment que cette situation inspire aux membres des collectifs présents à cette réunion est que Mayotte est bien une partie intégrante du territoire national français. « Deux pas en avant, un pas en arrière, les Français aiment bien cela. Finalement, force est de constater qu’on a fait du surplace mais que cela produit des résultats. »

Un appel à rester ferme vis-à-vis des Comores

À la veille de l’arrivée annoncé du nouveau ministre délégué aux Outre-mer (Philippe Vigier, voir par ailleurs) sur le territoire, le collectif a lui adressé un courrier sous forme d’une plateforme revendicative reprenant nombre des problèmes récurrents sur l’île. Il déplore de ne pouvoir rencontrer le ministre en personne pour cause d’agenda très chargé et espère toutefois un rendez-vous fructueux avec son conseiller politique. A propos de la suite à réservée à leurs actions, Saïd Mouhoudhoir a de nouveau évoqué la question du sit-in devant la préfecture de Mamoudzou, une opération qui serait selon ses dires, le résultat d’un long travail de concertation avec le Délégué du gouvernement, dans un respect mutuel dès les premiers jours, bien qu’il n’y ait pas eu lieu de faire de grandes déclarations, un exercice uniquement réservé aux sorties de crises. « Nous sommes entrés dans une crise avec les autorités comoriennes. Nous appelons notre président Emmanuel Macron à rester très ferme car cette catastrophe migratoire que subit Mayotte n’est pas le fruit du hasard, sans doute a-t-il sa part de responsabilité là-dedans eu égard à son amitié pour Azali Assoumani (N.D.L.R. le président des Comores), qui lui demande une pause dans les reconduites aux frontières. Je rappelle que celui-ci continue à revendiquer notre île comme étant une partie de son territoire. Pour moi, le chef de l’État joue avec le feu dans cette attitude et ne doit pas s’étonner de se brûler les doigts un jour à venir. » Actualité du moment oblige, les déclarations ont également porté sur la participation des athlètes mahorais aux Jeux des Iles de l’océan Indien, qui se sont achevés ce dimanche. Une participation qui n’est absolument pas au goût de Saïd Mouhoudhoir, lequel s’interroge sur ce qui a pu motiver le conseil départemental de Mayotte à apporter un financement, aussi minime soit-il, à cette aventure « peu reluisante » pour les sportifs de l’île.

Comme beaucoup de gens qui commentent le traitement réservé cette année aux sportifs de la délégation mahoraise à Antananarivo, il estime que le minimum pour les organisateurs de cet événement aurait été de permettre à nos jeunes de porter le fanion du 101ème département français. « On s’est fait insulter et traîner dans la boue à travers cette affaire. »

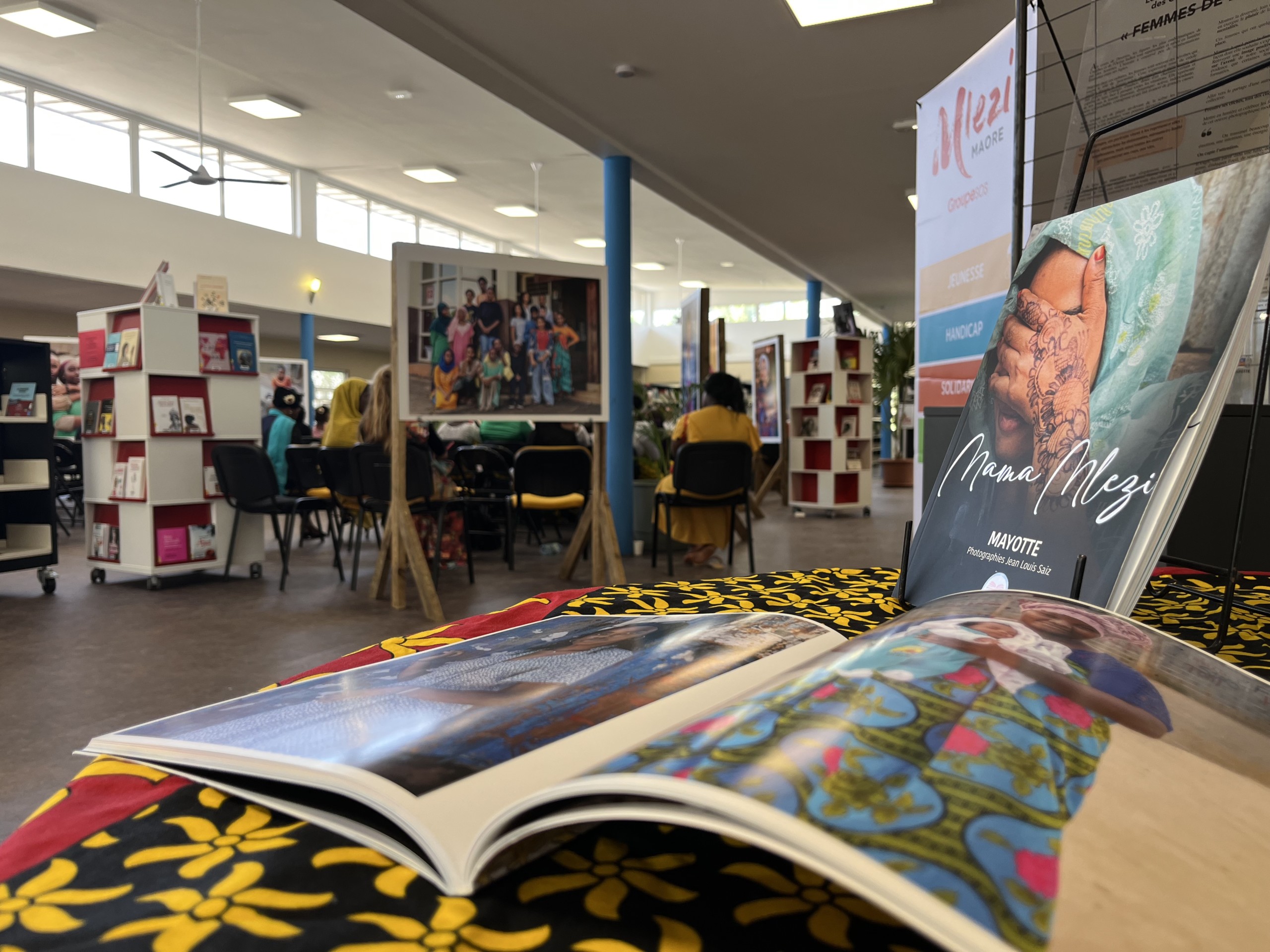

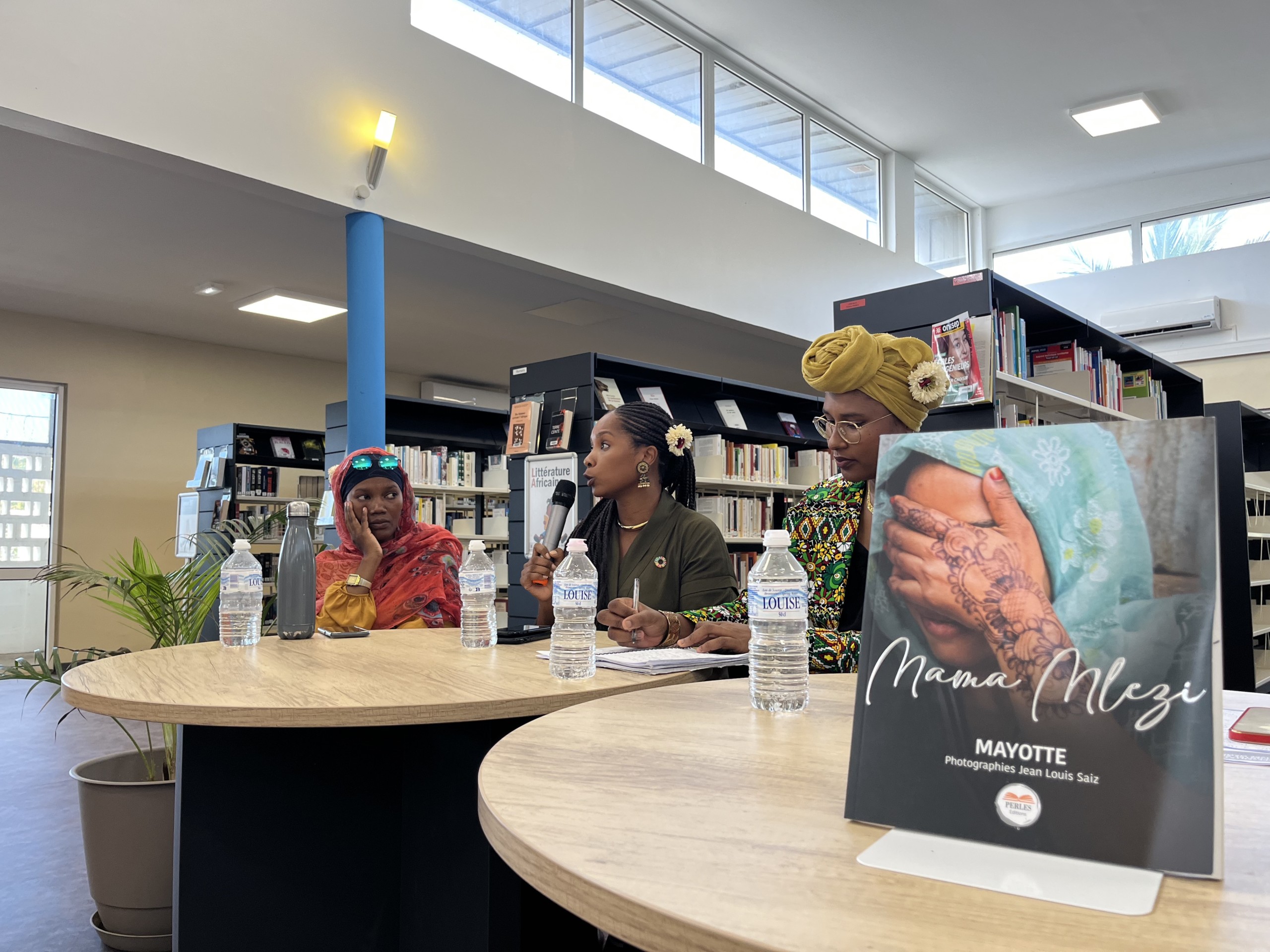

« Mama Mlezi » : la femme mahoraise mise à l’honneur

L’association Mlezi Maore a organisé, ce jeudi 31 août, une rencontre littéraire au sein de la bibliothèque municipale de Cavani, pour fêter la sortie du livre-photos Mama Mlezi. Au programme de cette matinée, la présentation du livre avec des interventions de spécialistes et des échanges avec le public. Cet événement était l’occasion de débattre autour de grandes thématiques de société en lien avec la place de la femme à Mayotte.

Le son des m’biwi résonnent avec frénésie, l’ambiance est bon enfant et tous les invités sont heureux d’assister à cet événement très spécial pour la sortie du livre-photos Mama Mlezi. Placée sous le thème de la femme mahoraise, cette rencontre s’est déroulée au sein de la bibliothèque municipale de Cavani, ce jeudi. Sociologues, directeurs d’associations, acteurs du social, lycéens ou simples intéressés… tous ont écouté avec attention les échanges qui ont duré toute la matinée.

Un livre haut en couleur

Il suffit de feuilleter le livre Mama Mlezi pour comprendre que le travail du photographe Jean-Louis Saiz était minutieux. Des dizaines de photos de femmes mahoraises de tout âge composent ce livre haut en couleur et en sourires. « Derrière le travail artistique, il a fallu discuter, approcher et prendre en compte l’histoire de celles qui ont été prises en photo et la question du droit à l’image est centrale », a expliqué Jean-Louis Saiz, présent en visioconférence. Cette question du droit à l’image était justement le thème d’une des deux grandes questions qui ont rythmé l’événement ; « La place de la femme et le droit de disposer de son image ». Taslima Soulaimana, directrice de la direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité (DRDFE) était le grand témoin de cet événement.

Plusieurs interventions se sont enchaînées en l’espace de quelques heures, comme celle d’Abdallah Combo, sociologue mahorais. Il est revenu sur la récente polémique autour d’une jeune femme arrêtée à Aurillac pour avoir marché seins nus dans la rue. « Il y a une grande réflexion à avoir sur le fait de disposer de son corps, d’autant plus en tant que femme (…) Encore aujourd’hui à Mayotte, les mères contrôlent le corps de leurs filles par rapport à leurs relations amoureuses… ça interroge cette question de l’image et de la place de la femme », a-t-il expliqué à l’audience majoritairement composée de jeunes lycéennes. Ces dernières ont d’ailleurs activement participé aux échanges et sont revenues à plusieurs reprises sur le principe de publier des images sur les réseaux sociaux. « Pour moi, ce ne sont pas les réseaux sociaux le problème, mais l’utilisateur qui les poste », a expliqué une élève de terminale, assise au fond de la salle. D’autres jeunes ont rebondi sur cette affirmation, afin de faire part de leur avis parfois contradictoire – le tout dans une ambiance bienveillante. Djemilah Hassani, membre de l’association Femmes d’Avenir, a conclu cet échange sur l’importance de « se demander ce que l’on veut mettre sur les réseaux sociaux comme c’est le cas pour Mayotte par exemple. Je m’adresse aux jeunes et je veux leur dire qu’il faut travailler avec l’image comme on doit le faire pour valoriser Mayotte ».

Entre traditions et injonctions

Mayotte était au cœur de tous les débats et plus spécifiquement, les traditions qui parfois déroutent ou questionnent la jeune génération. La deuxième partie de la matinée était placée sous le thème « La place de la femme dans la société mahoraise entre émancipation, libertés et pression sociale ». Une jeune femme membre de l’association Haki Za Wanatsa a ouvert la discussion, « La femme mahoraise vit avec des injonctions à travers lesquelles elle doit s’accomplir ». Elle a insisté sur le fossé existant entre l’Hexagone et Mayotte pour les femmes. « La femme mahoraise a le poids de toute une famille et se retrouve souvent livrée à elle-même (…) 27% des femmes mahoraises ont un emploi ici contre 63% en métropole et on ne voit toujours aucune femme maire d’une des 17 communes de Mayotte ». Ce à quoi a réagi Nadia Djoumoi, directrice de la mission locale de Mayotte, « ce qui retient les femmes c’est la question de la charge mentale et ce n’est pas une nouvelle maladie occidentale (…). Lorsqu’une jeune femme arrive en mission locale, les premières questions sont en lien avec sa famille… des questions auxquelles les hommes n’ont, eux, pas à répondre ». Les échanges se sont poursuivis avec plusieurs femmes faisant part de leur expérience personnelle en tant que mère, épouse ou simple adolescente en construction. Toutes étaient émues et fières de participer à ce moment de partage. Taslima Soulaimana a, elle, clôturé son discours à travers la notion d’émancipation, « c’est à chacun de nous de prendre conscience des injonctions imposées aux femmes et de faire en sorte que les foyers changent. Il faut que les femmes s’émancipent ! ».

La rencontre s’est clôturée avec les mots de Hughes Makengo, directeur général de Mlezi Maore, « ce livre c’est l’histoire d’un homme qui consacre son travail aux femmes ». Ce à quoi le sous-préfet de Mayotte, Cédric Kari-Herkner, a ajouté, « ce livre est l’image de ce qui peut et doit être amélioré à Mayotte, cette nouvelle génération de femmes ne connaîtra pas le même avenir que leur mère (…) La femme à Mayotte, comme ailleurs, est l’avenir de l’homme ! ».

Philippe Vigier : « Accordez au moins que le chemin on l’emprunte »

En visite à Mayotte pour la première fois en tant que ministre délégué aux Outremer, Philippe Vigier a fait plusieurs annonces en rapport avec la crise de l’eau, ce samedi matin, dont la distribution de deux litres d’eau par jour aux plus vénérables (voir encadré). Il a répondu également à nos questions sur le prix des bouteilles d’eau, en promettant « de faire pression sur les distributeurs ». Côté syndicat des Eaux de Mayotte, le débat est toujours « ouvert », apparemment, sur la question des factures d’eau (voir encadré).

Flash Infos : Vous avez annoncé que des bouteilles d’eau seront distribuées aux personnes vulnérables (voir encadré). Les Mahorais vous attendent sur un autre point important, c’est le prix des bouteilles d’eau. Le pack de bouteilles de 1,5 litre est souvent entre cinq et six euros. Est-ce que l’État fera un effort là-dessus ?

Philippe Vigier : Merci d’avoir souligné ce premier effort. 60.000, voire 70.000 litres par jour, vous savez ce que ça représente en termes d’efforts financiers. On le fera pour tous les publics vulnérables. Il n’y en aura pas un qui n’aura pas de l’eau de qualité à boire pour ces prochaines semaines. Concernant les prix des bouteilles, vous savez qu’ils sont bloqués [N.D.L.R. depuis un décret du 18 juillet, les prix ne peuvent grimper au-dessus de leurs niveaux en juin]…

F.I. : Mais à des prix indécents.

P.V. : Il y aura un nouveau décret préfectoral qui devrait minorer ce coût [N.D.L.R. ce futur décret étendra le premier à d’autres marques, mais il ne fera pas baisser les prix]. J’en appelle à l’esprit de responsabilité. L’État fait tout son chemin. Lorsqu’on met onze millions d’euros pour un osmoseur, trente millions d’euros pour des travaux. C’est nous qui payons, c’est vous, c’est moi. Chacun doit faire un effort de responsabilité. De même ceux qui sont en gestion de l’ensemble des services de l’eau sur ce territoire. Il y a des engagements que je prends et je tiendrais, et d’autres que je ne peux pas prendre parce que je ne suis pas le seul décisionnaire.

? « On va faire en sorte de faire pression sur les distributeurs ». @VigierPhilippe était interrogé ce samedi, à #Combani, sur le prix des bouteilles d’#eau à #Mayotte. #crisedeleau #environnement pic.twitter.com/lmkBwHno3G

— Mayotte Hebdo (@MayotteHebdo) September 2, 2023

F.I. : Vous savez combien coûtent ces packs en métropole (entre 1,05€ et 1,30 € pour les moins chers). Ici, nous sommes dans le département le plus pauvre de France et nous sommes en pénurie d’eau.

P.V. : Vous m’accorderez que je ne suis pas le distributeur. Je le répète fortement. On va faire en sorte de faire pression sur les distributeurs. Comme je le dis dans les outre-mer, avec Bruno Lemaire [ministre de l’Économie et des Finances], on a lancé une mission contre les monopoles, pour lutter contre la vie chère. Vous pouvez compter sur moi là-dessus. Mais je ne vais pas vous apporter une réponse aujourd’hui que je ne peux pas honorer. On ne peut pas mentir aux Mahorais. Je suis là pour leur apporter des mesures concrètes. Accordez au moins que le chemin on l’emprunte. Vous ne pouvez pas tout balayer d’un revers de main. Quarante millions d’euros mis sur une table, je veux bien que vous me disiez dans les dix dernières années, si ça a été fait ou pas.

F.I. : C’est du rattrapage. Ce sont des choses déjà envisagées qui auraient dû sortir bien avant. Et ce ne sera pas prêt tout de suite. On va passer à des coupures d’eau de 48 heures et j’imagine que l’osmoseur ne sera pas prêt lundi (il est prévu pour janvier 2024).

P.V. : Je vais vous rappeler une chose, ce sont les collectivités qui sont responsables de l’eau. L’État vient soutenir. Ce n’est ma responsabilité, la délivrance de l’eau. On est là pour aider techniquement et je crois très largement financièrement, avec un plan qu’on va vérifier. J’espère que vous serez présents à chaque fois que je revendrais. Mon conseiller spécial eau sera là dans quinze jours, trois semaines, j’espère que vous l’accompagnerez. Et vous verrez qu’à partir d’aujourd’hui, ça va changer. On va surveiller, contrôler. J’espère que vous direz bien aux Mahoraises et Mahorais que jamais tel plan n’a été lancé. L’effort que nous faisons sur l’eau, ce sont plusieurs millions d’euros. Il y a eu une décision au plus haut niveau, on a pris en compte totalement ces questions-là. D’autant que le réchauffement climatique est là, donc ça exige d’être à la hauteur de ce font les Mahoraises et Mahorais en étant résilients, courageux et en acceptant encore qu’on leur coupe l’eau.

Deux litres par jour distribués aux plus vénérables

A peine descendu de l’avion, Philippe Vigier a annoncé plusieurs mesures à la presse pour répondre à la crise de l’eau. Il y a d’abord la décision de distribuer deux litres d’eau par jour « aux personnes les plus vénérables », notamment les personnes âgées. « 30.000 bénéficiaires sont déjà identifiés par l’Agence régionale de santé », précise le ministère des Outre-mer. La mesure pourrait mise en place « le 25 ou 26 septembre ». C’était déjà annoncé, mais le coût de l’osmoseur de 1.000 m3 d’eau (dans un premier temps) et son installation à Sada seront entièrement pris en charge par l’État. Le montant est fixé à onze millions d’euros et le début de la production en janvier 2024. Il y aura aussi « une aide pour les entreprises afin de compenser leurs coûts fixes sera mise en œuvre par la direction des finances publiques de Mayotte. Celle-ci concernera les entreprises dont l’activité est significativement empêchée ou dont l’activité est complètement arrêtée en raison des coupures d’eau ». Concernant les rampes, elles ne seront pas ouvertes 24h/24h suivant le souhait des élus mahorais. Elles ne devraient pas être en service la nuit par exemple. Enfin, le ministre promet d’être très vigilant sur à la fois la qualité de l’eau et sur le respect du contrat de progrès de 411 millions d’euros signé en 2022 entre l’État et le syndicat des eaux de Mayotte.

« Tous les élus sont favorables à la révision des factures »

Autre sujet qui intéresse les Mahorais, le paiement des factures alors que les foyers sont privés d’eau, soit de manière régulière, soit par des coupures anticipées comme ça a été le cas toute cette semaine à Mamoudzou. Le jeudi 24 août, Ibrahim Aboubacar, le directeur du syndicat de Mayotte, a reconnu que « le débat est ouvert » sur la question des factures. Interrogé ce samedi, Yanis Souhaili confirme que celle-ci se pose toujours au syndicat dont il est vice-président et à la Société mahoraise des eaux (SMAE, filiale de Vinci), le délégataire du syndicat. « Tous les élus sont favorables à la révision des factures », confirme l’avocat, arguant toutefois que le gel total des paiements est à exclure. Des négociations doivent avoir lieu avec la SMAE pour voir si une mesure au moins de réduction soit mise en place. Du fait de son importance, nous serons vigilants là-dessus.

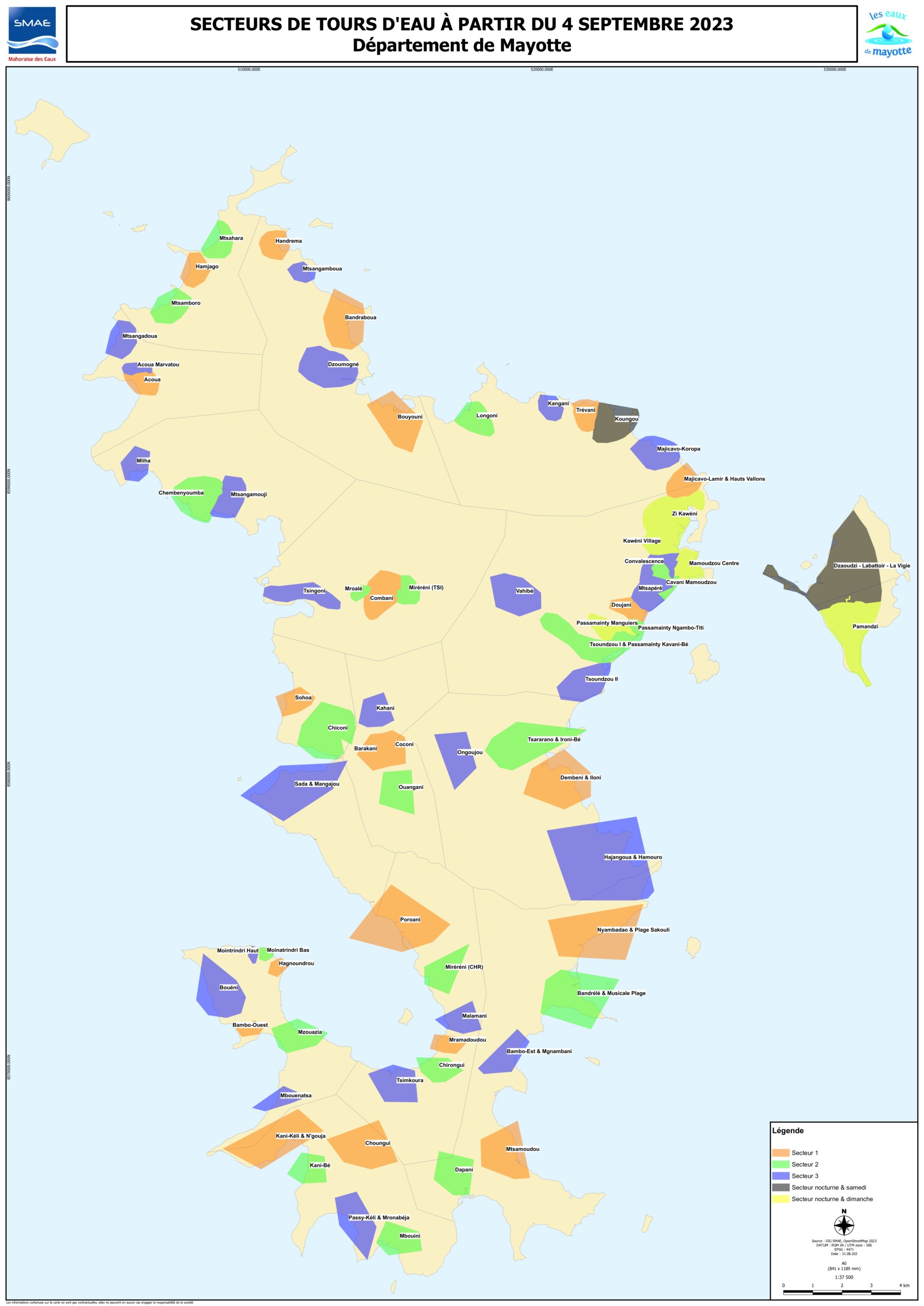

Les coupures d’eau de 48h commencent ce lundi, avec un nouveau planning

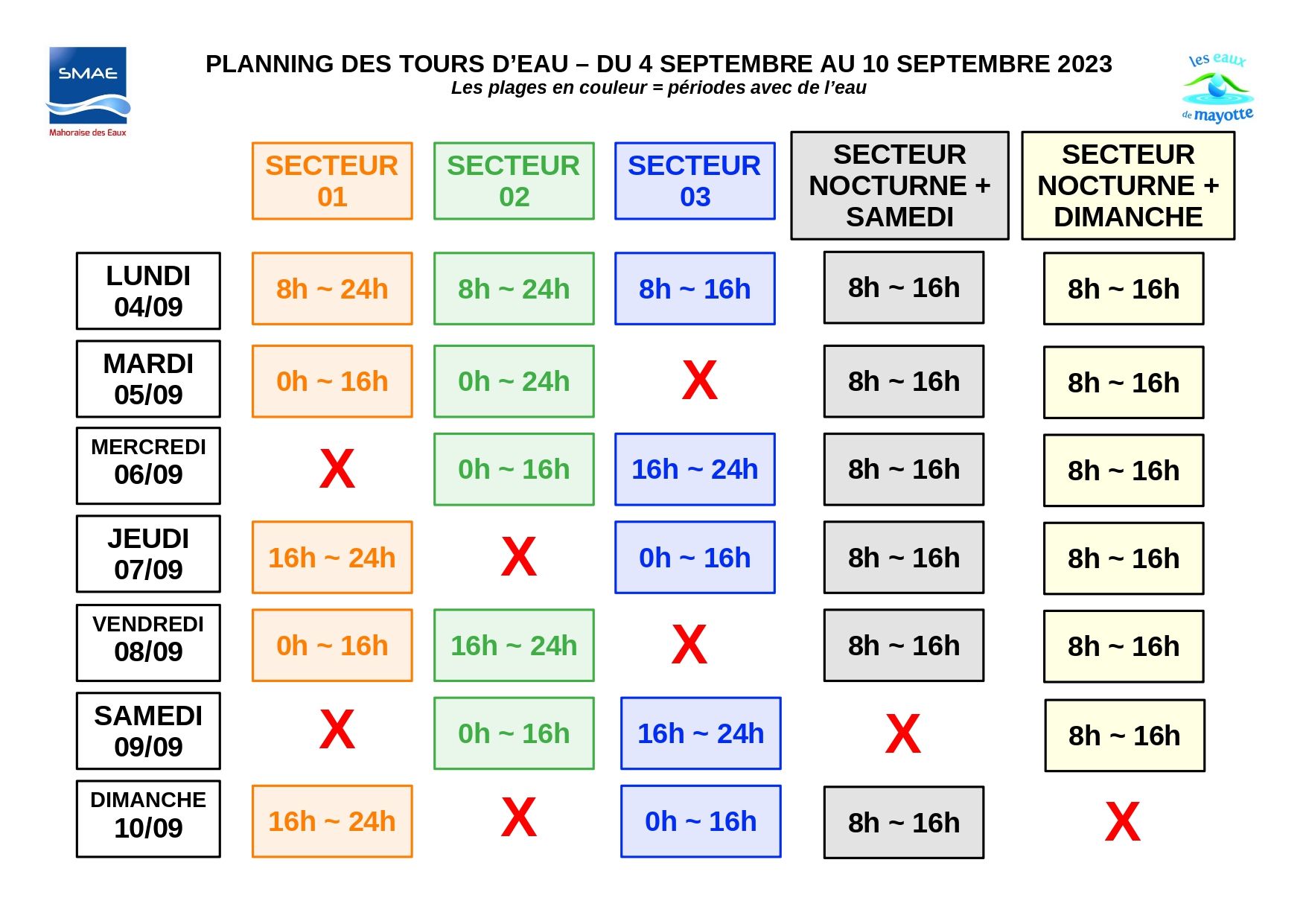

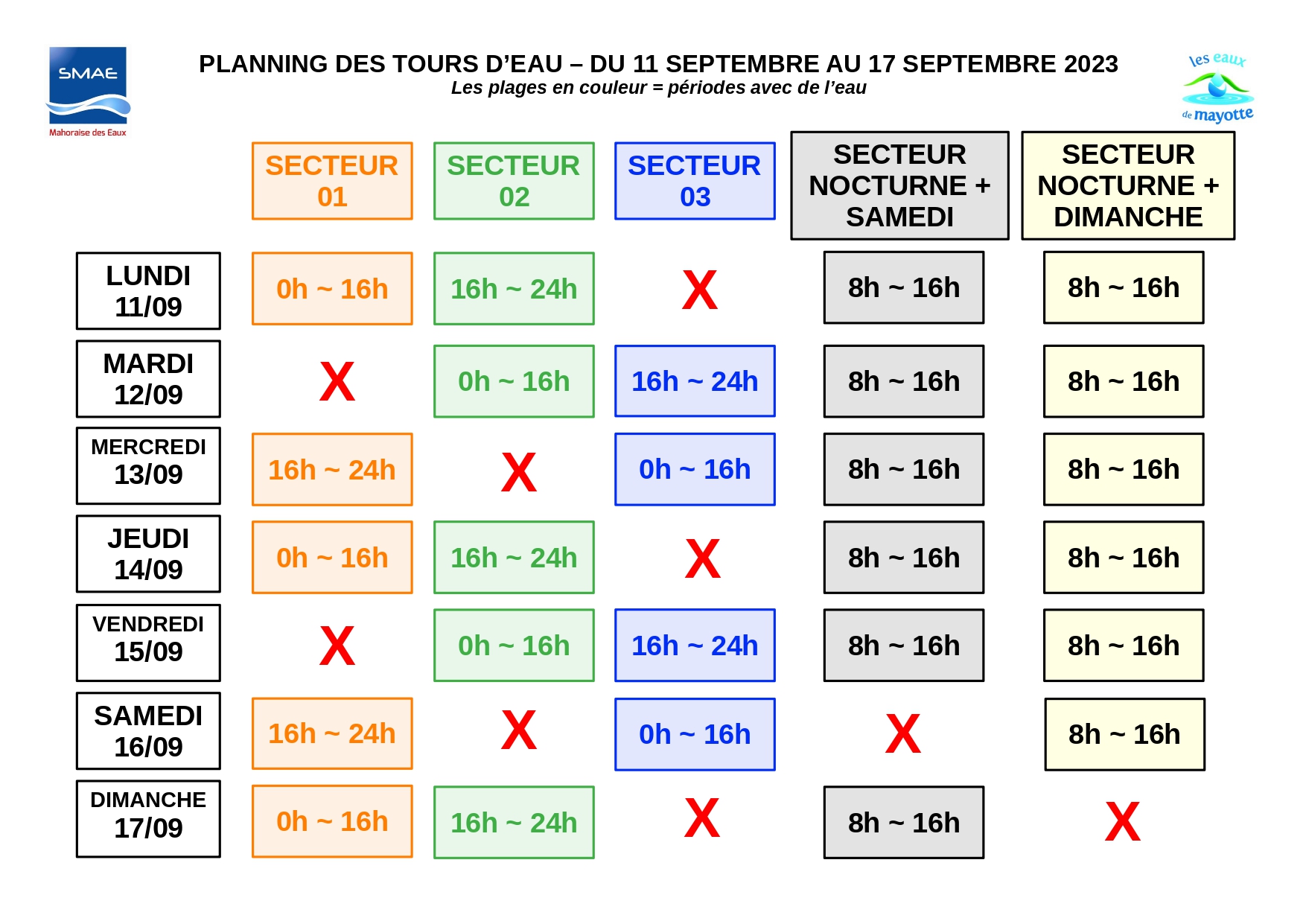

Dès ce lundi 4 septembre, les habitants de Mayotte vont devoir s’adapter à un nouveau planning de coupure d’eau, à savoir 48h consécutives pour la majorité de l’île. Dans les zones de forte activité économique et administrative, Petite-Terre et les zones industrielles de Longoni et Kawéni, les coupures auront lieu tous les soirs, ainsi que le week-end.

Annoncées le 24 août dernier lors d’une conférence de presse, de nouvelles mesures drastiques sont mises en place dès ce lundi 4 septembre. Dans l’ensemble du département, l’eau sera coupée durant 48 h toutes les 24 h (2 jours/3). L’eau sera coupée à 16 h puis remise à la même heure 48 h plus tard. Dans les secteurs de forte activité situés dans les communes de Mamoudzou et de Koungou, ainsi qu’en Petite–Terre, l’eau sera coupée 5 fois par semaine de 16 h à 8 h avec une coupure supplémentaire de 36 h le week-end.

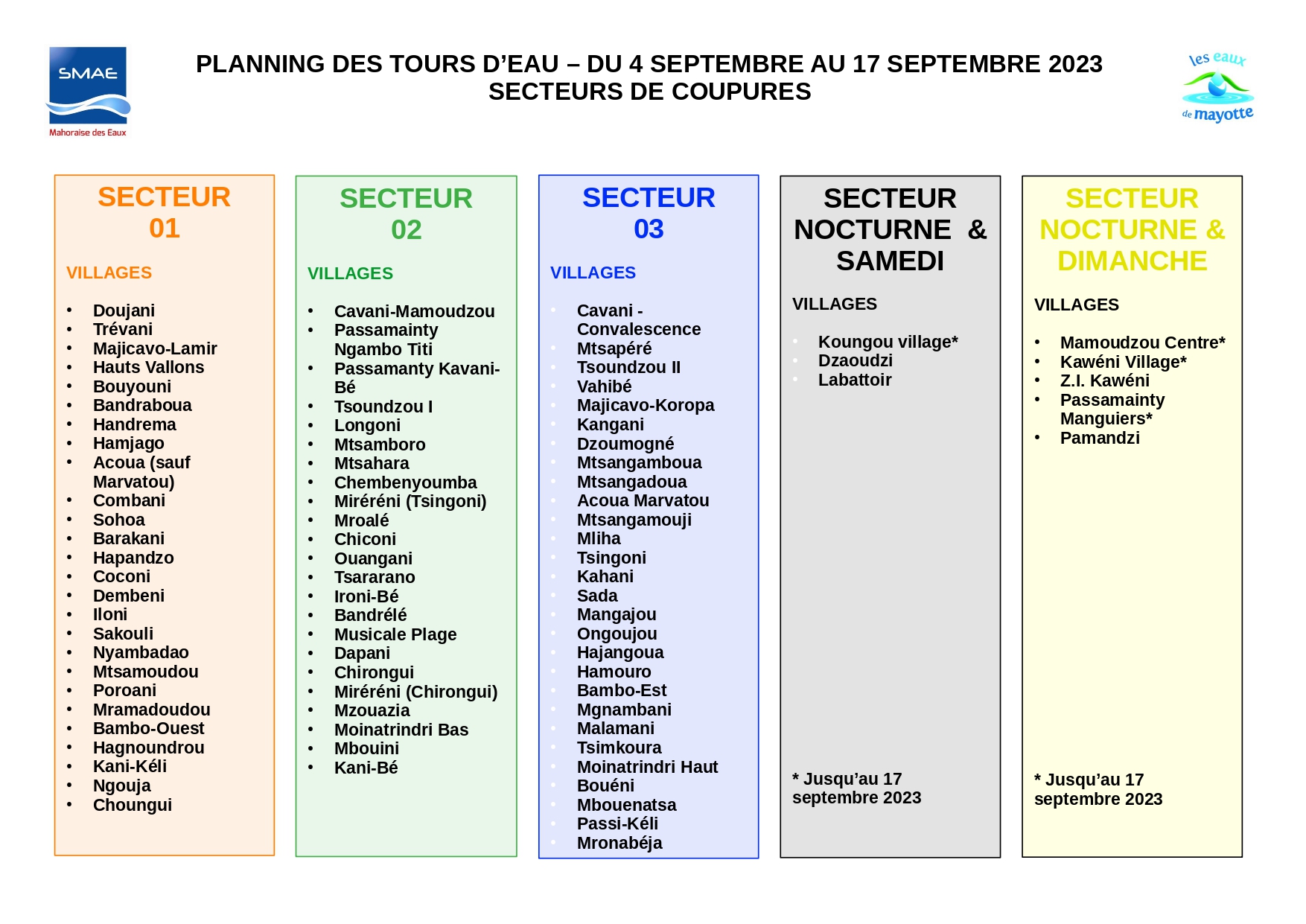

Selon le nouveau planning des tours d’eau diffusé ce vendredi, les mesures sont mises en place du lundi 4 septembre au 17 septembre. Les secteurs de coupures sont découpés en 5 zones : secteur 1 ; secteur 2 ; secteur 3 ; secteur nocturne et samedi ; secteur nocturne et dimanche (voir tableau). Cette nouvelle organisation doit réduire les prélèvements en retenues et garantir soixante heures de disponibilité d’eau par semaine et par habitant dans les prochaines semaines.

Des retenues collinaires au plus bas

Certes, les tours d’eau ont permis de réduire la consommation en eau du département d’un quart depuis le début de l’année, un nouvel effort va tout de même être demandé aux habitants de l’île avec l’application de ces nouvelles mesures. Avec environ 30 % de pertes d’eau sur le réseau et des retenues collinaires à leur plus bas niveau – Dzoumogné à 14 % et Combani à 24 % – un durcissement des tours d’eau est inévitable, car au rythme des prélèvements actuels et sans nouvelles restrictions, « la vidange complète des retenues interviendra fin septembre. Le département ne produira alors que 20 000 m³/jour d’eau, soit moins de la moitié des besoins en eau », annonce la préfecture.

Selon le bulletin de prévision saisonnière établi par Météo France, « la prévision sur Mayotte pour le trimestre septembre-octobre-novembre est marquée par de fortes incertitudes ». Cela est cependant caractéristique de la saison, même en présence d’influences marquées des phénomènes El Nino dans le Pacifique et d’une phase positive de l’IOD (Indian Ocean Dipole) dans l’Océan Indien. En conséquence, Météo France explique qu’« il n’est pas possible de privilégier un scénario particulier ».

De son côté, l’Agence régionale de santé de Mayotte a rappelé, en début de semaine « qu’il n’y a pas de dégradation de la qualité de l’eau à l’heure actuelle ». Expliquant que, par principe de précaution, il est recommandé de faire bouillir l’eau pour la stériliser, après la coupure. Cette opération est à effectuer pendant les six premières heures après la remise en eau en cas de coupure nocturne et pendant les douze premières heures après une coupure de vingt-quatre ou quarante-huit heures. « Après cette manipulation, on est sûrs qu’il y aucun germe dans l’eau », avait complété le directeur de l’ARS, Olivier Brahic, lors d’une conférence de presse.

Les 16 et 17 septembre, rendez-vous aux journées du Patrimoine

La 40ème édition des journées européennes du Patrimoine se déroulera le samedi 16 et le dimanche 17 septembre pour le grand public, et le vendredi 15 septembre pour les scolaires dans le cadre de l’opération « Levez les yeux ».

Ces journées ont pour objectif de montrer au plus grand nombre la richesse extraordinaire de notre patrimoine au travers de rendez-vous inédits, de visites insolites, et d’ouvertures exceptionnelles.

Deux thématiques sont mises à l’honneur cette année : le patrimoine vivant et le patrimoine des sports. Si à Mayotte le patrimoine vivant est une expérience quotidienne grâce à la passion pour le maintien et la transmission des traditions, parler de patrimoine des sports peut sembler plus surprenant. Et pourtant, cette année encore, associations et collectivités ont rivalisé d’imagination pour vous faire (re)découvrir les jeux anciens, le maniement du laka, ou encore les coulisses du football. Sans oublier les incontournables (expositions, visites de sites historiques, découverte des traditions chantées et dansées, des savoir-faire de l’artisanat et de la cuisine…).

Depuis un an, beaucoup d’événements positifs ont marqué le patrimoine culturel de Mayotte : allocation d’une aide de la Fondation du Patrimoine pour la restauration de l’usine sucrière d’Hajangoua, mobilisation des Mahoraises et des Mahorais pour la restauration du Minbar conservé au MuMA, constitutions de deux collections de référence sur le patrimoine sucrier de Mayotte au Pôle d’excellence rurale et au MuMA, inscription du Mbiwi à l’inventaire national du patrimoine culturel immatériel et lancement de plusieurs nouvelles fiches, recensement des pratiques sportives traditionnelles, fouilles archéologiques sur la mosquée de Tsingoni, mobilisation du RSMA pour l’entretien des sites patrimoniaux, début de la restauration de l’ancien tribunal de Mamoudzou, diagnostic archéologique sur l’entrepôt de l’usine de Soulou, étude historique sur le cimetière chrétien de Petite-Terre. Retrouvez le programme des journées européennes du patrimoine à Mayotte sur : https://openagenda.com/jep-2023-mayotte

L’Inrap à la découverte de la plus ancienne mosquée de France, à Tsingoni

Une équipe de l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives) fouille actuellement la mosquée ancienne de Tsingoni, dans le cadre des travaux de restauration et de valorisation du site. Cela fait suite à son classement au titre des monuments historiques en 2015. Cette fouille est réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de la mairie de Tsingoni. Menée depuis le 3 juillet, l’opération porte tant sur les vestiges bâtis que sur les vestiges enfouis. L’objectif de cette intervention est de comprendre la genèse et l’évolution de ce bâtiment emblématique du patrimoine mahorais, en s’attachant à déterminer la succession des phases d’occupation et de construction. Les investigations, toujours en cours, sont également réalisées sur les abords de la mosquée ancienne et notamment dans l’emprise d’une aire funéraire.

Les fouilles actuelles mobilisent une équipe de huit personnes, composée de spécialistes en archéologie du bâti en archéologie funéraire et en relevé 3D et une restauratrice. Dans la salle de prière, les archéologues ont mis au jour de très nombreux trous de poteaux dans le sol du XVIe siècle, sans doute creusés pour soutenir des échafaudages lors d’une phase de reconstruction de l’édifice.

L’étude des maçonneries a livré les traces en négatif d’éléments de coffrage tissés en fibres et en matériaux d’origine végétale. La présence d’éléments de blocs de corail liés à des murs en grès de sable signale les murs de la première mosquée en pierre. Des enduits polychromes ont également été découverts sous les épaisses couches picturales qui recouvraient le mihrab. Le dégagement de ces couches a mis en évidence des frises sculptées d’entrelacs.

La fouille des murs a permis la découverte inattendue de fragments de papier ancien (proto-tapa) – peut-être une page de Coran –, associés à un clou, déposés dans une niche trilobée condamnée. Cette découverte peut être associée à un geste de protection du lieu de culte. À l’extérieur, les premiers sondages ont mis en évidence six sépultures aux défunts apparemment inhumés selon les rites musulmans puisqu’ils sont placés sur leur côté droit, la tête en direction de La Mecque. La datation de ces sépultures profondes est primordiale pour la chronologie du site.

Le CAM fait sa rentrée !

A l’occasion de la rentée, le club d’athlétisme de Mamoudzou (CAM) reprend également ses cours. La section « forme/santé » pour les 16 ans et plus, les séances auront lieu le dimanche de 7h15 à 9h15 au Douka Bé de Passamainty. Au programme : marche, renforcement musculaire et quelques grandes randonnées ponctuelles. La reprise aura lieu le dimanche 3 septembre. La section « sprint » reprendra le lundi 4 septembre. Les entrainements ont lieu au stade de Cavani de 17h15 à 18h15, le lundi, mercredi et vendredi. Ouvert au plus de 12 ans. La section « Trail », à partir de 16 ans fera sa reprise le mardi 5 septembre à Mahabou. Les entrainements sont prévus de 17h à 18h30, le mardi et jeudi à Mahabou et le vendredi à la MJC de Kawéni. Footing, fractionné, côtes et escaliers sont au programme. Du renforcement musculaire au collège de M’gombani de 9h à 10h est aussi organisé. La section « demi-fond » reprendra ses entrainements au stade de Cavani de 17h15 à 18h15, le mercredi et le vendredi. Retour à ces horaires le 6 septembre. Les enfants, à partir de 5 ans, pourront s’entrainer au collège de Kwalé de 9h à 10h30, le samedi (reprise le 9 septembre). Des entrainements ont également lieu les mardis et jeudis au collège de Majicavo Lamir, de 17h15 à 18h30 (reprise le 12 et 14 septembre).

Une visite éclair centrée sur l’eau pour Philippe Vigier

La visite officielle du ministre délégué aux Outre-mer, Philippe Vigier, se précise. En effet, il sera présent ce samedi 2 septembre sur l’île au lagon, pour une journée axée autour de l’eau et ses problématiques. L’arrivée du ministre est prévue en début de matinée et son programme débutera par la visite du site de la future unité de dessalement de 1.000 m3 à Jimaweni, commune de Sada. Par la suite, une présentation d’un chantier de forage est prévue, les enjeux de la ressource en eau seront le moment clé de la visite. Ce temps d’échanges aura lieu à la retenue collinaire de Combani, ce qui permettra de constater concrètement le manque d’eau. Enfin, le ministre se rendra à l’école élémentaire Lihadji, à Combani, où lui sera présenté l’installation d’une cuve pour la continuité scolaire.

Mayotte secouée par un séisme léger, ce jeudi

Un séisme léger, de magnitude 4,1 sur l’échelle de Richter, a été enregistré ce jeudi 31 août à 11h10. Dans son rapport préliminaire, le Revosima (Réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte) explique que « l’épicentre a été localisé à 33 kms à l’est de Dzaoudzi, à 40 km de profondeur », ce qui correspond à une distance hypocentrale d’environ 52 km. Ce séisme a pu générer, dans les zones concernées « une accélération moyenne du sol de 5,2 mg, correspondant à une intensité macrosismique faiblement ressentie ». Suivant le type de sols, les intensités peuvent cependant avoir atteint localement l’intensité de secousse forte.

Électricité de Mayotte : « A EDM, les initiatives sont possibles et on peut les voir se réaliser rapidement »

A Mayotte depuis trois ans, Claude Hartmann effectue son dernier jour comme directeur général d’Électricité de Mayotte, ce vendredi. Dans un entretien, il revient sur l’évolution du fournisseur d’énergie qui reste en situation de quasi-monopole et qui a réussi à suivre une consommation qui augmente de 4% chaque année.

La chasse est lancée contre les fausses attestations d’hébergement

A la fin de l’opération Wuambushu, l’État avait jugé bon que la lutte contre l’immigration illégale à Mayotte devrait continuer sous une autre forme. Ce jeudi 31 août, la préfecture de Mayotte annonce que les contrôles seront renforcés pour vérifier les attestations d’hébergement.

« J’ai envie de dire à la société mahoraise quand est-ce qu’elle prendra ses responsabilités notamment parce que certains de « ces bangas » (sic) sont loués par des marchands de sommeil. Il faut quand même les dénoncer, il y a des gens propriétaires, qui sont parfois des Mahorais qui louent à des femmes et des enfants seuls ces bidonvilles », avait constaté Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur et des Outremers, alors que les pelleteuses détruisaient les restes d’habitations en tôles dans le quartier Oupi, à Labattoir, en juin dernier. Le futur candidat à l’élection présidentielle de 2027 indiquait alors vouloir s’attaquer davantage à l’économie informelle et aux « marchands de sommeil ». Ce Wuambushu 2 se veut plus générateur d’enquêtes qu’une débauche de moyens matériels, comme l’ont été ces derniers mois. Par ailleurs, une quarantaine de camions, qui servaient au transport des gendarmes en renfort, ont été vus partants à Longoni, cette semaine.

« La réalité de la domiciliation est une condition de forme préalable à la délivrance d’un titre de séjour. Pour s’en assurer, les services instructeurs de la direction de l’immigration, de l’intégration et de la citoyenneté (DIIC) procéderont dorénavant, sur instruction préfectorale expresse, à des vérifications renforcées, tout particulièrement à l’égard des attestations d’hébergement », prévient ainsi la préfecture de Mayotte, dans un communiqué daté de ce jeudi. Ces documents peuvent ensuite être utilisés pour des demandes de titre de séjour. « A ce jour, près de 90 % des dépositaires de première demande de titre de séjour n’ont pas de logement propre, et sont hébergés par des tiers. Certains documents, rédigés sous la forme d’une attestation sur l’honneur, s’appuient sur de fausses déclarations, moyennant finance », font remarquer les services de l’État, avant de rappeler que ces écrits peuvent constituer un délit.

Une expérimentation à Tsingoni

Le procédé que souhaite mettre en place la préfecture repose sur des contrôles effectués « après le dépôt d’un dossier d’admission au séjour auprès de la préfecture ». Cette dernière veut y associer les maires, puisqu’il est proposé que les contrôles de la préfecture soient « diligentés en coopération avec eux, ainsi que les polices municipales ». A Mayotte, ce type d’enquêtes n’est pas nouveau. Il y a quelques mois, la commune de Tsingoni a connu des barrages d’habitants voulant apporter leur soutien à l’opération Wuambushu, mais également mettre en exergue la présence de bidonvilles dans leur village. La municipalité de Tsingoni avait rencontré les manifestants et confirmé que des listes de possibles marchands de sommeil existaient. Ce serait même « une expérimentation » qui existe depuis l’année dernière. Depuis des mois, les collectifs mahorais demandent également de telles mesures. Autre commune où des affaires de ce genre sont sorties, cette année, Sada a vu ce mercredi Frédéric Sautron, le sous-préfet en charge de la lutte contre l’immigration clandestine, « rencontrer les élus et la police municipale afin de planifier la mise en œuvre concrète de ces contrôles ». Un courrier préfectoral enjoint les autres maires à faire de même.

Dans son communiqué, la préfecture de Mayotte rappelle que « le délit d’établissement, d’usage d’attestation, de certificat inexact ou falsifié, pour obtenir un titre de séjour ou le bénéficie d’une protection contre l’éloignement, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ».