La session de rentrée de la cour d’assises de Mayotte est marquée par le procès de sept personnes liées aux agissements de « la brigade anti-Bac ». Le 16 juin 2019, cette bande de Doujani est accusée d’avoir semé la terreur dans les rues de Passamaïnty, blessant grièvement au pied un garçon de 12 ans. L’affaire démarre mal pour l’avocat général et celui des parties civiles, au premier jour d’audience, avec un directeur d’enquête devenu amnésique et un accusé très prolixe à l’époque qui a complètement changé de version.

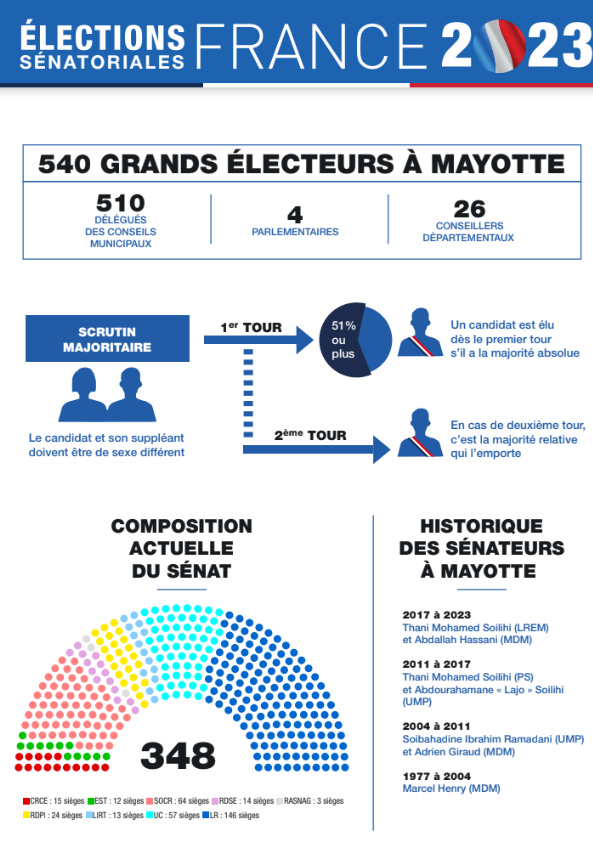

Élections sénatoriales 2023 : Aminat Hariti et Zaïdou Tavanday veulent être au service des élus locaux

Première à porter la voix d’Emmanuel Macron à Mayotte, Aminat Hariti a cultivé le suspens avant d’officialiser sa candidature aux élections sénatoriales prévues le dimanche 24 septembre. Bien qu’il fut l’un des premiers à se porter candidat avec l’étiquette Les Républicains, Zaïdou Tavanday a mis du temps avant de s’exprimer publiquement dans les médias.

Flash Infos : Qu’est-ce qui vous a poussé à être candidat ?

Aminat Hariti : Je suis arrivée en politique il y a six ans, en qualité de suppléante du sénateur sortant Thani Mohamed Soilihi et puis j’ai enchainé avec la responsabilité du parti La République en Marche à Mayotte pour représenter le président de la République sur l’île au niveau de ce parti. J’ai poursuivi avec une candidature aux côtés de Mohamed Majani à la mairie de Mamoudzou. Suite à cela, j’ai été élue conseillère municipale, puis conseillère communautaire. J’ai accédé au poste de vice-présidente chargée de l’eau potable à Mayotte et de la communication. C’est un parcours que j’ai effectué au fil des années avec une expérience accumulée du fait de mon statut de cheffe de parti, j’ai eu fait accès à certaines sphères au niveau de Paris, là où se prennent beaucoup de décisions et à travers cette fonction, j’ai su accompagner certains élus, certains projets, avec des résultats positifs à la clé. C’est dans ce sens–là que j’ai poursuivi mon action en me portant candidate à ces élections.

Zaïdou Tavanday : Je peux dire de manière très officielle que je suis candidat à ces sénatoriales parce que j’ai franchi le cap de dépôt de dossiers à la préfecture. Je porte en moi la passion d’être utile à ce territoire, la passion de donner à la future génération ce que j’ai de meilleur, les expériences acquises sur le terrain, 25 années d’état de service en gestion de collectivité, quasiment 25 ans en tant que cadre éminent de collectivité déjà, DGA, DG, membre de cabinet, collaborateur, directeur de cabinet de la plus grosse commune de Mayotte, puis au Département, mais aussi le bonheur d’être conseiller général durant sept ans, élu de la majorité, de l’opposition. Il y a eu des réussites, des succès mais également des échecs. Le cumul de tout cela, ce sont des expériences, et les expériences ne valent que si elles sont partagées. Au plus profond de mon cœur, en termes de disposition psychologique, j’ai le sentiment de marcher parfois en zone de guerre. Des crises partout, crise de l’eau sans précédent, qui ne doit pas faire oublier la crise de l’immigration irrégulière qui est exceptionnelle, des services publics basiques non adaptés, même chose s’agissant des équipements structurants. Il n’y a pas que l’aéroport, il suffit de voir l’état des routes sur lesquelles nous circulons et les embouteillages. Je parlerai aussi de la misère, cette rupture d’égalité devant tous les droits sociaux. Pourquoi sommes-nous cantonnés à 50 % par rapport à la métropole ou les autres DOM ? Cette notion de convergence de droits est aussi urgente que les autres, il y a des priorités et des défis monstres qui se dressent devant nous. Après vingt ans de vie en collectivité, je pense sincèrement avoir la lucidité pour apercevoir tout ça et je ne dois pas avoir beaucoup de difficultés non plus à les prioriser, puisque la plupart de ces enjeux, j’ai eu à les vivre ou aller dans des salles où des grands élus ont eu à les séquencer. J’ai en moi de l’expérience que j’ai envie de partager aujourd’hui. Mon élection en tant que sénateur va me donner cette légitimité pour continuer ce combat à un étage supérieur. Pour prendre un terme militaire, être sénateur est pour moi d’endosser l’uniforme d’un général pour conduire cet étage supérieur du combat.

F.I : En quoi vous seriez un bon sénateur ?

A.H. : Le projet que je propose est celui d’accompagner les collectivités locales, c’est l’un des rôles d’un sénateur, défendre les intérêts de ces collectivités. Aujourd’hui, dans le cadre de mes activités et mes fonctions électives, j’accompagne la mairie de Mamoudzou au sein de laquelle je travaille en étroite collaboration avec le premier magistrat. J’ai décidé d’être une élue de l’opposition, mais une élue constructive. Je travaille également avec le président de la Cadema (N.D.L.R. communauté d’agglomération Dembéni-Mamoudzou) depuis trois ans. Je travaille aussi en étroite collaboration avec le président du syndicat Les Eaux de Mayotte, je suis sa vice-présidente, ainsi qu’avec d’autres élus. Qu’est-ce qu’on demande à un sénateur si ce n’est d’apporter des solutions, des réponses positives aux collectivités locales ? C’est ce que j’ai fait jusqu’à présent et je demande aux élus de me faire confiance et de me laisser aller plus loin pour les accompagner.

Z.T. : D’abord, c’est depuis 1977 que Mayotte élit un sénateur, Marcel Henry ayant été le premier avec ses trois mandats successifs de neuf ans, une personnalité vraiment éminente. Et depuis 2004, deux sénateurs à chaque fois. Appartenant à une nouvelle génération, j’ai beaucoup appris d’eux, ne serait-ce que par observation. Et en observant, j’en ai fait un axe majeur de notre campagne. Sénateur, les minutes qui suivent votre élection vous devenez un grand élu de la République. A côté de ce destin national, il y a un pan local, et à mon sens, il n’a pas toujours été bien animé, en tous cas ces dernières années. Un sénateur, c’est l’élu des élus, il reçoit sa légitimité du vote des élus locaux. Je suis profondément convaincu qu’il doit être très proche de ces derniers pour faire en sorte qu’ici à Mayotte, sur le territoire où on est élu, que les relations entre acteurs soient propices à la mise en œuvre de projets. Il faut aussi aller à la rencontre de ces élus pour s’assurer que les dossiers que vous allez prendre en main au niveau national vis-à-vis des ministères sont bien compatibles avec les attentes de ceux qui bâtissent au jour le jour la vie des Mahorais. J’ai fait en sorte que mon entrée en campagne soit faite de manière très consensuelle, d’abord à Mamoudzou là où j’ai ma vie politique. Aux dernières municipales, onze listes ont porté la contradiction, neuf têtes de liste sont bienveillantes à l’égard de ma démarche de candidature au-delà des sensibilités politiques. S’il n’y avait pas ce consensus autour du maire de Mamoudzou pour coopter ma candidature, je me serai abstenu. Il y a un autre cooptage avec ma famille politique les LR et le président du Département (N.D.L.R. Ben Issa Ousseni), avec sa majorité et des éléments de l’opposition qui sont favorables à ma candidature. Cela nous a permis d’aller chercher jusqu’à dix municipalités qui ne sont pas forcément de notre mouvance politique. J’ai intentionnellement voulu prendre le temps nécessaire pour comprendre si ma démarche était utile, inclure dans ma démarche tous ces élus locaux. C’est quelque chose qui va forcément m’engager. Demain, je ne pourrai pas être un homme de camp, un homme de clan, un élu clivant, je dois être un élu qui rassemblera et donnera envie aux élus locaux ici de se réunir, de parler d’une seule voix, une chose que les Mahorais appellent de leurs vœux et la tête de file est le président du Département. Je ne cherche pas un poste de sénateur pour affaiblir un quelconque exécutif.

F.I. : Quels sujets aimerez-vous défendre au Sénat ?

A.H. : L’actualité et ma fonction actuelle m’obligent à positionner l’eau au–dessus de mes priorités. On sait que c’est dossier brûlant à Mayotte où l’on fait face à une situation qui perdure depuis de nombreuses années. Mon objectif est d’enfin pouvoir sortir notre île de cette problématique d’eau potable et de faire en sorte qu’on puisse avoir de l’eau de manière pérenne pour que ces choses-là soient réglées une bonne fois pour toute. Nos collectivités connaissent de très grandes difficultés, leurs dotations doivent être augmentées, elles doivent être travaillées avec des projets ficelés accompagnés par l’État. Il y a également la question de la jeunesse, très nombreuse, qui demande à avoir des perspectives. La réalité de Mayotte aujourd’hui, c’est une moitié de notre population qui a moins de 18 ans. Il va falloir s’occuper de ces jeunes car ce sont eux qui vont reprendre les rênes du territoire dans dix à vingt ans. Alors comment allons-nous faire pour leur donner les moyens de leurs ambitions ? Il y a aussi le sujet des personnes âgées, elles sont vulnérables et très mal accompagnées ; cela nous amène à la convergence des droits qui est un élément très important. Des sujets, il y en a tellement qu’effectivement il y a de quoi occuper toute une mandature, il faut donc se donner les moyens de nos ambitions. L’économie figure également dans mes priorités, le tissu entrepreneurial mahorais est constitué de beaucoup de PME auxquelles on doit proposer du travail. Cela passe obligatoirement par les investissements qui doivent être faits à travers des fonds à délivrer aux collectivités locales afin qu’elles puissent entamer des travaux qui bénéficieront aux entreprises qui se chargeront de les réaliser. Développer un pays, c’est disposer des infrastructures nécessaires aux populations, on parle de la route de contournement de Mamoudzou et d’autres infrastructures qui font défaut à notre île. Cela passe par de nombreux financements et l’objectif est d’aller chercher les moyens pour pouvoir investir à Mayotte.

Z.T. : J’ai la chance immédiate d’avoir une bonne équipe autour de moi. D’abord ma suppléante, Marise Ali, qui est adjointe au maire à Kani-Kéli, et puis ma direction de campagne qui est dirigée de main de maître par Abdoul Kamardine, conseiller départemental de M’tsamboro. Je suis entouré d’une équipe d’une douzaine de personnes et puis j’ai un comité de soutien présidé par le maire de Kani-Kéli qui n’est pas LR du tout mais qui a fait le choix de s’inscrire dans cette dynamique, à la tête d’un groupe de cent individus qui sillonnent Mayotte pour mobiliser au maximum. On a un document qui repose sur neuf points, rassemblement des Mahorais, la défense des valeurs républicaines, l’avenir de nos collectivités locales qu’il faut travailler, l’évolution institutionnelle, l’égalité sociale réelle, pleine et entière pour 2026 au plus tard, un agenda concerté et clair, accompagné d’une planification budgétaire des grandes infrastructures, la maitrise des frontières maritimes, la sécurité des biens et des personnes , l’éducation, la formation, la recherche et l’emploi, de même que l’agriculture, la pêche et la sécurité alimentaire. L’immigration clandestine étant le cancer de tous les maux qui frappe Mayotte ces dernières années. Tout ce paysage étant brossé, pour moi, la mère de bataille restera l’argent qu’il faudra trouver pour ces projets car c’est le nerf de la guerre. La fiscalité locale est un outil sur lequel nous avions tous placé un espoir, au lendemain de la départementalisation, pour construire notre autonomie financière, leur libre administration en se donnant des moyens propres.

F.I. : A quel groupe politique souhaiterez-vous vous rattacher ?

A.H. : Actuellement, on a un gouvernement et un président de la République, Emmanuel Macron, qui est à son deuxième mandat, il faut encore une fois aller frapper à toutes les portes. Lorsqu’on parle de sénateur, il n’exerce pas ses fonctions qu’au niveau du Sénat, il a également un travail de lobbying à faire. Prenons l’exemple de nos voisins réunionnais, ils ont accès à certaines sphères et cela leur permet de défendre les dossiers et amener les élus locaux à s’inscrire dans une démarche collective, à avoir une même vision, une même direction pour faire aboutir leurs projets. Ma démarche sera celle-là, accompagner nos élus, être à leur écoute et définir ensemble les sujets préoccupants, les sujets principaux, les priorités qu’on va défendre auprès de Paris. Le sénateur fait la loi, mais il ne fait pas que ça, il a sa disposition toute une batterie de moyens pour défendre les intérêts des territoires, notamment les ordonnances qui peuvent être demandées au niveau du gouvernement. Il y a plein de choses qui vont devoir être traitées.

Z.T. : Cette élection est fortement soumise aux pressions locales, pour la remporter, je dois rencontrer un à un les 540 grands électeurs de l’île, sachant que les LR sont estimés à 138, ce nombre est insuffisant pour gagner l’élection. Certes, on a besoin que tous les éléments LR resserrent les rangs mais il y a un travail de surpassement de soi à réaliser. Une fois élu, en ce qui me concerne, il n’y aura aucune ambiguïté, j’irai siéger aux côtés des élus de ce parti, qui d’après les simulations, composeront avec le centre la majorité au Sénat au soir du 24 septembre. Il y a des endroits où ça peut bloquer un peu, des petits accidents ici et là, mais globalement, il ne devrait pas y avoir de grandes surprises. En politique, les amis servent à quelque chose, mais ce qui s’imposera à moi, c’est est-ce que j’aurai assez de caractère pour faire comprendre aux amis que le texte qui est sur la table n’est pas à la hauteur des enjeux de mon territoire ? Et au-delà de ce périmètre, je pense que je ne manquerai pas de caractère parce que j’ai un vécu quand même, avec les années d’expérience que j’ai cité un peu plus haut, et ce jeu politique majorité/opposition, je l’ai déjà expérimenté au sein de l’hémicycle du conseil départemental de Mayotte. Il n’y a pas de raison qu’on m’impressionne au Sénat, même s’il s’agit d’une assemblée beaucoup plus grande.

F.I. : La crise de l’eau demeure d’actualité à Mayotte, comment sortir de ce bourbier ?

A.H. : Pour vous répondre, je voudrai rappeler que lorsqu’on est venu aux affaires, en 2004, nous l’équipe de Fahardine Ahamada [N.D.L.R. le président actuel], nous avons trouvé quand même un déficit avoisinant les quarante millions d’euros. Vous vous imaginez bien que débuter un mandat dans ces circonstances, c’est quand même assez compliqué. Comment engager des projets ? Comment on va devant les entreprises pour leur demander d’engager des projets si on n’a pas les moyens de les payer. Il a d’abord fallu travailler sur cette affaire de budget, assainir les finances du syndicat et ensuite aller chercher les moyens d’engager de nouveaux projets et en tout cas poursuivre ceux qui avaient déjà été entamés. Cette question de finances ne se pose plus aujourd’hui, nous faisons face à des problématiques de production, insuffisante, de stockage, il faudrait envisager le double des quantités disponibles actuellement, de distribution avec des canalisations désuètes. Toutes ces démarches doivent être entamées, ce sont des projets à court, moyen et long terme qui devront être réalisés. Une nouvelle urgence s’est rajoutée depuis quelques mois au cours de l’année dernière avec cette crise de l’eau conséquence d’un manque de pluies. On est obligé d’envisager d’autres solutions. C’est vraiment une question qui doit être réglée à plusieurs niveaux. Au niveau de l’urgence pour sortir Mayotte de cette crise car il n’est pas envisageable ni tolérable de faire supporter ces coupures comme aujourd’hui, mais on y est obligé. Maintenant, comment faire pour qu’une fois la crise passée, on puisse faire les investissements nécessaires pour qu’on ne se retrouve plus confronter à ce genre de problèmes.

Z.T. : D’abord, je voudrai préciser que je ne suis pas candidat au poste de président du syndicat Les Eaux de Mayotte, ni de directeur général des services, donc il ne s’agit pas ici d’accabler ni l’un ni l’autre. Je constate sur le plan local que j’ai eu raison de faire campagne que je mène actuellement. L’eau est une compétence des communes transférée à un syndicat. Je vois une crise sans précédent, très évidente qui ressort, un président de syndicat qui est isolé et quasiment seize maires avec la population qui souffrent et qui n’ont pas d’information. Je me dis, là, qu’en termes d’organisation et d’harmonisation, de savoir travailler ensemble, cette crise met en évidence un fait, on n’a pas su travailler sur ça. A un moment donné, les maires devraient tous être au chevet du président du syndicat et comme un seul homme faire corps commun face à l’État à l’échelle locale et nationale pour trouver une solution. Si les seize maires avaient entouré le président du Sieam (N.D.L.R. l’ex-nom du syndicat des eaux), le gouvernement n’aurait jamais pris le temps de gérer cette crise comme il l’a fait, avec des mesures prises au fil de l’eau pour essayer d’atténuer la crise alors qu’on a affaire ici à un élément qui relève du patrimoine national. Cela veut dire qu’il est inacceptable que les Mahorais aient soif pendant que les citoyens d’autres régions de France aient l’eau qui coule tous les jours. Du coup, « le quoi qu’il en coûte », cette expression gouvernementale, devrait pleinement nous bénéficier sur le territoire dès les premiers moments de la crise.

Le dimanche 24 septembre, les 540 grands électeurs de Mayotte (les 26 conseillers départementaux, les quatre parlementaires et 510 délégués des conseils municipaux) sont amenés à choisir les deux futurs sénateurs de Mayotte pour la mandature 2023-2029. Si les deux ou l’un des deux candidats en tête n’ont pas recueilli 51% des voix ou plus, un deuxième tour aura lieu le même jour.

Le parcours de deux candidats

Aminat Hariti

Parcours atypique, juriste de formation avec deux masters en droit (droit des affaires et entreprises, carrières judiciaires et sciences criminelles), elle s’est ensuite orientée vers les métiers de la communication. Sa première embauche en arrivant dans l’île après de nombreuses années passées en métropole où elle a grandi a été en tant que responsable du service culturel du département de Mayotte. Elle a embrassé une carrière de journaliste, puis entrepreneure et coach de dirigeants depuis 2017 en politique et dans le monde de l’entreprise. « Tout un parcours qui fait, qu’aujourd’hui, j’ai réussi à regrouper toutes ces compétences acquises pour pouvoir être celle que je suis aujourd’hui. »

Zaïdou Tavanday

A 52 ans, ce cadre de l’administration territoriale a exercé plusieurs fonctions au sein des collectivités locales. Il a été directeur de cabinet du président du conseil départemental de Mayotte, directeur de cabinet du maire de Mamoudzou, conseiller technique du président du conseil départemental de Mayotte, conseiller technique du maire de Mamoudzou et directeur général-adjoint des services à la population de la commune de Mamoudzou. Pur produit de Mamoudzou, il n’a vécu qu’à Mayotte et a été conseiller général du canton de Mamoudzou de 2008à 2015. Cet élu de l’opposition comme de la majorité, est aussi entièrement engagé dans la vie associative, puisqu’il a été ancien président de la Mission Locale. Sportif, il a présidé un temps un club de football à M’tsapéré.

Pour la course de pirogues, le rendez-vous est pris le 8 octobre

L’épreuve des pirogues est de retour pour une deuxième édition à Mamoudzou. Forte du succès qu’a connu celle de l’an dernier, la ville de Mamoudzou souhaite renouveler cet événement chaque année. Une opportunité de mettre à l’honneur le laka, la pirogue traditionnelle mahoraise, le dimanche 8 octobre. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 29 septembre pour celles et ceux qui veulent concourir.

« Il y a des valeurs traditionnelles que les Mahorais respectent énormément. Aujourd’hui, nous voulons mettre à l’honneur le laka, longtemps utilisé pour la pêche et le transport de marchandises à Mayotte », déclare Toiyifou Ridjali, adjoint au développement de l’excellence sportive et à la vie associative à Mamoudzou, pour entamer la conférence de presse de ce mercredi, dédiée à la deuxième édition de la course de pirogues de Mamoudzou.

Trente pirogues au départ

Le dimanche 8 octobre sera consacré à cet événement sportif. Il y aura trois courses : une pour les enfants (14 à 17 ans), une pour les adultes et une pour les entreprises. La compétition est ouverte à toutes et à tous. Le nombre maximum de pirogues par course est de trente, pour des raisons de sécurité. Chaque équipage doit être composé de cinq personnes, dont trois titulaires et deux remplaçants. À noter que pour la catégorie entreprise, les équipes doivent être constituées uniquement de membres de l’entreprise représentée. Le circuit dédié aux enfants sera de 600 mètres, tandis que celui des adultes et des entreprises sera de trois kilomètres. Le départ se fera à quelques dizaines de mètres du quai Colas.

Un dossier d’inscription à remplir est trouvable sur le site de la ville ou directement à l’Hôtel de ville. Les frais d’inscription s’élèvent à 30 euros par équipe pour les enfants, 60 euros par équipe pour les adultes et 120 euros par équipe pour les entreprises. Les dossiers d’inscription sont à déposer à un accueil dédié à la mairie de Mamoudzou, au plus tard le 29 septembre. Le lendemain, une première réunion aura lieu avec l’ensemble des participants afin qu’ils reçoivent toutes les explications nécessaires pour la course et le maniement de la pirogue. Des sessions d’entrainements sont également prévues.

L’environnement aussi à l’honneur

« Cet événement est aussi l’occasion de mettre en valeur l’environnement, notamment la mer », appuie Dominique Rahelison, chargé de mission, qui a présenté l’organisation de la course. La commune a en effet prévu un village avec une vingtaine de stands, dont les trois quarts seront consacrés à l’environnement et à la mer. Le patrimoine sera également mis à l’honneur, avec notamment un stand où le public pourra assister à une démonstration de fabrication de laka par un artisan. Enfin, si le thème de l’année dernière était « les pays européens », cette année, place aux « jeux olympiques ». Les embarcations porteront chacune comme nom celui d’une discipline représentée aux JO. Il y aura aussi un stand du Cros (Comité régional olympique et sportif) consacré à l’histoire de cette compétition.

Les organisateurs sont confiants pour cette édition. « Il y a déjà eu 45 inscriptions, cela va partir vite. On a aussi des participants de l’année dernière qui souhaitent refaire la course cette année », prévient Dominique Rahelison. Nouveauté cette année : un écran géant pour ne pas perdre la course de vue.

« On va aussi raccourcir la ligne droite de départ pour que le public puisse faire de meilleures photos », précise Mohamed Tostao Ahmada, directeur de l’excellence sportive et associative, qui ajoute que des chapiteaux ont aussi été prévus pour que le public ne reste pas sous le soleil.

Pour s’inscrire, les participants doivent remplir un dossier d’inscription à retirer à l’Hôtel de ville de Mamoudzou ou à télécharger sur le site internet www.mamoudzou.yt.

Un dispositif de sécurité poussé

La SNSM (Société nationale de sauvetage en mer), le Sdis (Service départemental d’incendie et de secours), la gendarmerie maritime, la Croix Rouge et des clubs de canoë–kayak assureront la sécurité des participants. Quatre bateaux de sécurité sont prévus ainsi que quatre jets-ski, pour pouvoir suivre plus facilement les pirogues, en plus des embarcations des pompiers, des sauveteurs en mer et de la gendarmerie maritime.

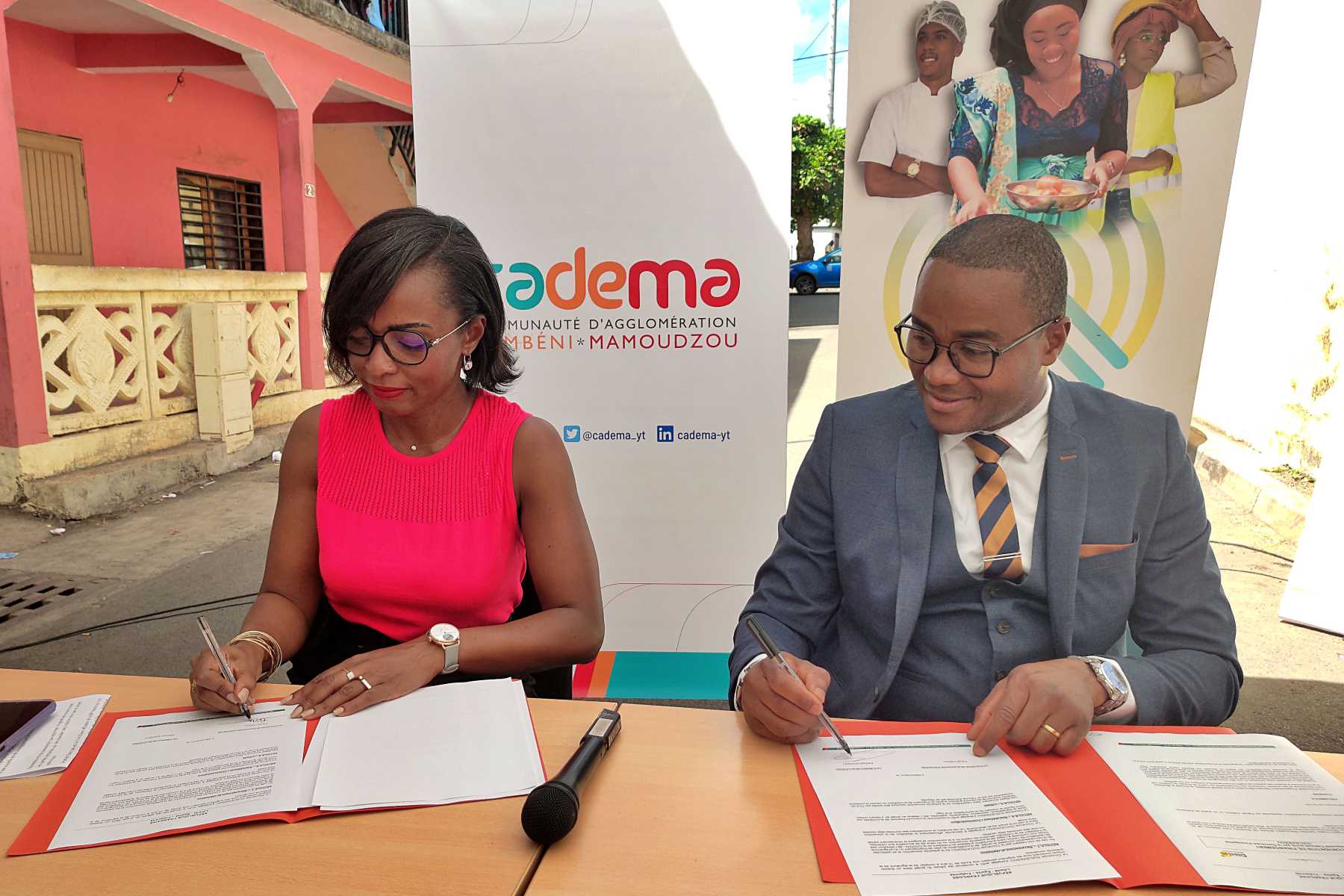

La Cadema s’allie à Oudjerebou pour son dispositif CitésLab

Ce mardi, la couveuse d’entreprise Oudjerebou et la communauté d’agglomération Dembéni – Mamoudzou (Cadema) ont signé une convention de financement. Au travers de cette signature, l’intercommunalité s’engage à hauteur de 27.000 euros dans le dispositif CitésLab, implanté à Iloni.

« Cette collaboration marque le début d’une nouvelle ère de développement et d’innovation », lance fièrement Farrah Hafidou, présidente de la couveuse d’entreprise Oudjerebou en ouverture de son discours. Ce mardi matin, la communauté d’agglomération Dembéni – Mamoudzou (Cadema) et Oudjerebou ont signé une convention de financement relative au dispositif CitésLab, installé à Iloni. En tant qu’association dédiée à l’accompagnement et à la création d’entreprise, la structure a une vision « d’un avenir meilleur pour tous en encourageant l’entrepreneuriat local ».

27.000 euros de financement

Dans le but de soutenir la couveuse d’entreprise dans son accompagnement des entrepreneurs locaux dans des projets de création ou de développement d’entreprise, la Cadema contribue au dispositif CitésLab à hauteur de 27.000 euros. En outre, il est convenu que parmi les porteurs de projets, « quarante seraient issus de la Cadema, afin d’insuffler un dynamisme dans l’espace communautaire », explique Rachadi Saindou, président de la communauté d’agglomération. Ladite convention représente donc un engagement de l’intercommunalité envers les projets CitésLab. Il permettra de renforcer l’amorçage, la détection et l’émergence des porteurs de projets. Cet engagement entre les deux parties est « un exemple parfait de ce que nous pouvons réaliser lorsque nous travaillons ensemble vers un objectif commun », confirme la présidente.

Soixante-quinze personnes dans le dispositif

Le dispositif CitésLab est un projet qui vise à transformer les quartiers en laboratoire d’innovation. Il permet de sécuriser les différents projets et d’accompagner l’entrepreneur jusqu’à la fin du processus de création d’entreprise. Farrah Hafidou explique qu’il « englobera des initiatives visant à promouvoir la durabilité, l’éducation et l’emploi de nos communautés », tout en offrant un soutien aux entrepreneurs locaux. Le programme d’entreprenariat pour tous s’articule en trois axes : faciliter l’accès à l’offre, animer la communauté et accélérer les entreprises. CitésLab a été lancé en septembre 2022 et depuis son installation, « on a rencontré et sensibilisé plus de 300 personnes et aujourd’hui, on compte environ 75 personnes au sein des dispositifs », résume Oirdi Anli, référent du projet. Parmi eux, une trentaine sont en phase de préparation et dix ont d’ores et déjà immatriculées leurs entreprises.

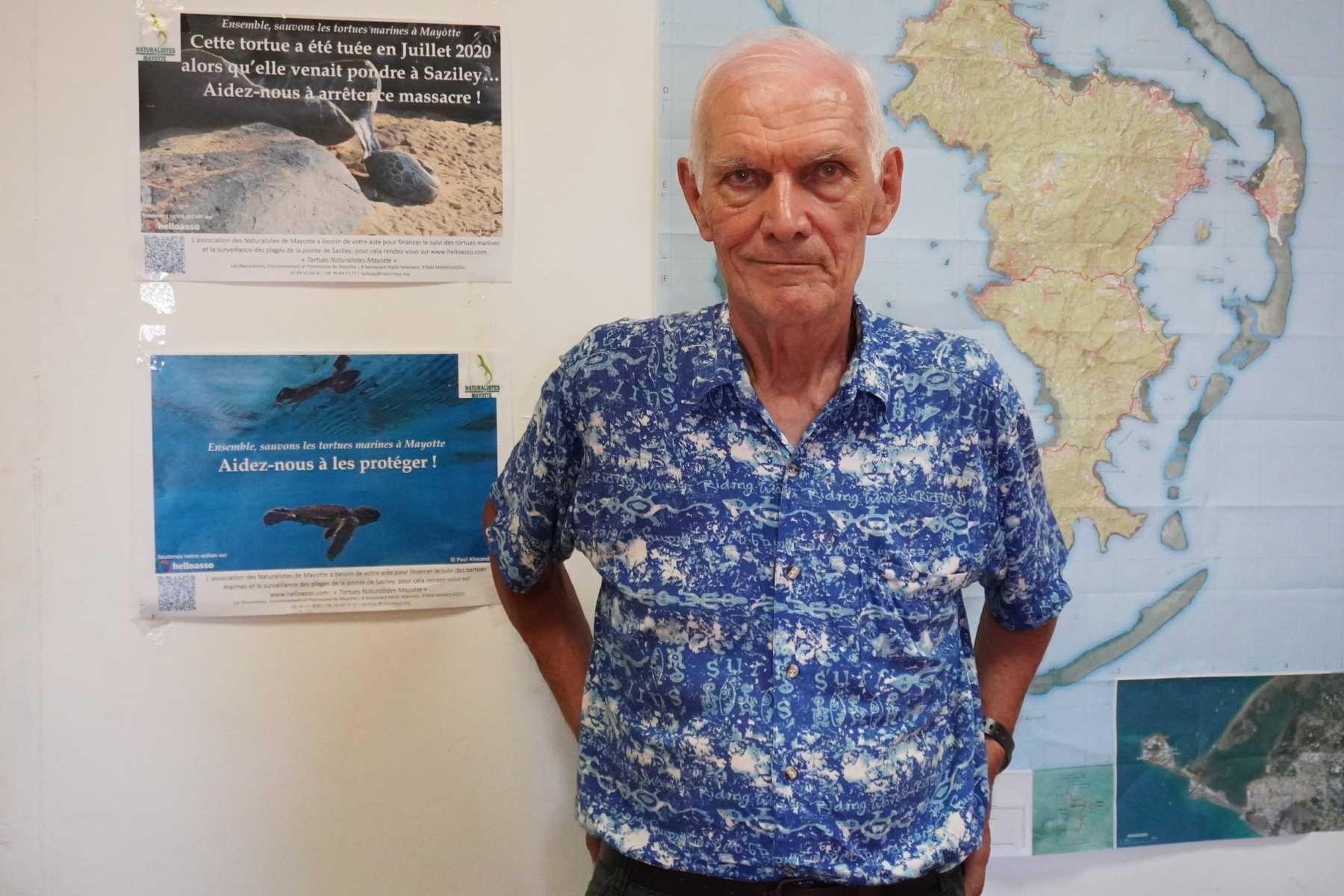

« Le jardin mahorais contribue à l’alimentation des retenues collinaires »

À l’occasion des journées européennes du patrimoine 2023, l’association Les Naturalistes de Mayotte a choisi le jardin mahorais comme thème pour son prochain café naturaliste, qui se tiendra ce vendredi (voir encadré). Une conférence qui abordera cette culture traditionnelle et, plus généralement, les différents intérêts de l’agroforesterie. À l’occasion de cet événement, Michel Charpentier, président des Naturalistes, revient sur les spécificités de ce type de culture.

Flash Infos : Pourquoi avoir choisi le thème du jardin mahorais pour les journées du patrimoine ?

Michel Charpentier : Le jardin mahorais, qui a une relation forte avec l’agroforesterie, est une méthode de culture traditionnelle, mais qui, malheureusement, est en cours d’abandon. Son principe repose sur le fait d’avoir plusieurs types de plantes sur une même parcelle, avec un étagement de la végétation en hauteur. Ainsi, on va avoir des arbres fruitiers, des arbres moins gros comme les citronniers, les orangers ou les bananiers, puis du manioc et même, parfois, du riz au ras du sol. Tout se mélange : on parle de culture associée. Aujourd’hui, cette technique reste pas mal développée sur l’île, mais ce n’est souvent plus le jardin mahorais totalement initial. Depuis quelques temps, il y a une tendance aux parcelles mono-spécifiques, c’est-à-dire des parcelles sur lesquelles on ne va cultiver que de la banane ou que du manioc, par exemple. On peut notamment expliquer cela par une volonté d’être immédiatement rentable. Puis, contrairement à ce qui pouvait être il y a quarante ans, beaucoup d’exploitants ont une autre activité principale et donc moins de temps pour travailler dans les champs. Une fois qu’on a planté ses pieds de banane, on est tranquille, on n’a pas besoin de revenir toutes les trois semaines pour retravailler le sol. Or, les inconvénients de la monoculture sont majeurs.

F.I. : Quels désavantages présentent les monocultures par rapport au jardin mahorais ?

M. C. : La banane et le manioc sont des plantes qui ne protègent pas le sol, car elles ont très peu de racines. Elles ne permettent pas de conserver le sol en place comme savent le faire les arbustes. Le sol est alors fragilisé et une bonne partie de la terre arable est embarquée par les pluies. Cela contribue donc à l’érosion. Au bout de quelques années, le sol ne donne plus rien. La parcelle devient une friche, ou ce qu’on appelle ici un padza, c’est-à-dire un sol complètement nu et stérile. Or, cela met des générations pour qu’un padza se réadapte. Les remettre en état a un coût : la reconquête des padzas est estimée à 50.000 euros l’hectare. Les méthodes du jardin mahorais et de l’agroforesterie (le fait d’intégrer des arbres à ses cultures, NDLR), sont les moins agressives pour le sol. Ces cultures diversifiées le protège, grâce aux racines et au fait que toutes les plantes n’arrivent pas à maturité en même temps. Il y a toujours, plus ou moins, une certaine couverture du sol. Cela offre une meilleure protection face aux grandes pluies, surtout dans les zones en pente. De plus, varier les cultures permet de prévenir la présence des parasites, car on ne concentre pas la même espèce au même endroit.

F.I. : Vous venez d’évoquer la terre plus facilement embarquée par les pluies dans le cas de la monoculture. Y’a-t-il des différences d’impact sur l’infiltration de l’eau dans le sol entre les deux méthodes que vous venez de présenter ?

M. C. : Effectivement, dans le cas des parcelles mono-spécifiques, les sols n’ont que des plantes avec peu de racines, ce qui fait que l’eau circule rapidement, glisse et s’en va très vite vers le lagon, sans avoir le temps d’infiltrer les terres. Quand il y a suffisamment d’arbres et d’arbrisseaux, cela favorise l’infiltration de l’eau, qui va alors dans les nappes phréatiques. Cela donne des sources qui alimentent les rivières puis les retenues collinaires. Le jardin mahorais contribue donc à l’alimentation de ces retenues. Il y a aussi un autre phénomène : là où il y a des arbres, il y a évapotranspiration. Alors, à l’échelle d’une parcelle, c’est invisible et pas mesurable, mais cette évapotranspiration, c’est de la vapeur d’eau qui rejoint ensuite les nuages, de l’eau qui peut retomber sur le sol. La végétation, de manière générale, produit cette vapeur, mais un manguier va en fabriquer plus que 25 pieds de manioc qui ont de toutes petites feuilles. Plus il y a de forêt, mieux on est servi en pluie, et moins il y a de forêt, plus il y a de sécheresse.

Une conférence sur le jardin mahorais, ce vendredi

Pour en apprendre davantage sur le sujet, le public est convié par l’association au café naturaliste ce vendredi 15 septembre, à 18 h, au restaurant La Croisette à Mamoudzou (derrière le marché). Clara Husson, agronome au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad), y animera la conférence prévue, intitulée « Le jardin mahorais : une agroforesterie aux diverses formes et fonction ». L’occasion de découvrir les intérêts économiques, environnementaux et sociaux du jardin mahorais, mais aussi de mettre à l’honneur cette culture traditionnelle lors des journées du patrimoine.

Jeux des Iles 2027 : « Une provocation comorienne inspirée par le Quai d’Orsay »

Le ministre comorien des Sports, Djaanfar Salim, a laissé entendre qu’une partie des épreuves des Jeux des Iles de l’océan Indien pourrait se dérouler à Mayotte en 2027. Une main tendue qui est vécue comme un affront par les Mahorais qui souhaitaient accueillir seul l’événement et qui ne peuvent toujours pas défiler avec le drapeau français ou chanter leur hymne. Député de la deuxième circonscription de Mayotte, Mansour Kamardine a répondu par une fin de non-recevoir via un communiqué.

« A pleine ont-ils obtenu l’organisation des Jeux des îles de l’océan Indien de 2027 (JIOI 2027) aux Comores que les autorités de ce pays voisin se livrent à une provocation en manifestant leur volonté d’organiser les épreuves partiellement à Mayotte, département français. L’Union des Comores étant composée de trois îles, j’invite les autorités comoriennes à favoriser la cohésion particulièrement fragile de leur pays en organisant les JIOI 2027 tant en Grande Comore que dans les îles comoriennes d’Anjouan et de Mohéli. L’intégration d’Anjouan et de Mohéli dans les politiques dictées par Moroni seraient assurément un premier pas vers la stabilité et le développement économique et social de cet État failli.

D’autre part, en continuant de fouler aux pieds le choix historique, depuis près de 200 ans, des Mahorais d’être Français et en poursuivant leurs velléités, elles aussi historiques, de coloniser Mayotte et les Mahorais, les autorités de ce pays entravent toute possibilité d’un développement régional harmonieux, aux détriments de leurs voisins, mais également de leurs propres populations qui sont obligées de fuir leur terre natale et de quémander la nationalité française et les aides internationales pour espérer survivre.

« Mettre fin au double jeu »

Par voie de conséquence, je demande à la ministre française de l’Europe et des Affaires étrangères [N.D.L.R. Catherine Colonna] de diriger son administration : – en mettant fin au double jeu permanent de ses subordonnés qui, tout en affichant publiquement un soutien à l’organisation des JIOI par Mayotte, défendent sous la table depuis des années une organisation conjointe des JIOI aux Comores et à Mayotte. Le dernier exemple de cette duplicité a été l’absence regrettable de tout appui de notre diplomatie à la candidature de Mayotte pour l’organisation des JIOI 2027 lors de la récente décision prise, il y a quelques jours à Madagascar, et lors de laquelle les Comores ont finalement pu obtenir l’organisation des JIOI 2027 malgré elle absente de programmation crédible de construction des infrastructures nécessaires à l’organisation de cette compétition sportive internationale ; -subordonnant tout appui français aux Comores pour l’organisation des JIOI 2027 à une répartition équitable des épreuves sur les trois îles de l’Union des Comores ; – convoquant sans délai le comité de pilotage du plan d’action pour la reconnaissance internationale de l’appartenance de Mayotte à la France arrêté avec ses services le 18 septembre 2020. »

Même le lycée des métiers du bâtiment accuse un retard de chantier

Alors qu’il était initialement prévu à la rentrée 2024, le lycée des métiers du bâtiment de Longoni devrait ouvrir en 2025. Cet établissement de 1.800 élèves paye le retard pris par le syndicat des Eaux de Mayotte dans le déplacement d’une canalisation. Une visite était cependant organisée, ce mardi, pour montrer l’avancée du projet.

Élection de Miss Salouva 2023, ce samedi

L’élection de Miss Salouva 2023 aura ce samedi 16 septembre, à la MJC de Mamoudzou à M’gombani, dès 19h. Cette soirée sera placée sous le signe de l’élégance et la beauté de la femme mahoraise sera honorée et célébrée pour couronner la reine de la soirée. Parmi les six prétendantes au titre, l’une d’entre elles succédera Kheyra Attoumani. Les tickets peuvent s’acheter à Madora Carrefour ou May’Salon.

Une opération « petit-déjeuner gratuit »

Le Crous de La Réunion et de Mayotte organiseront une opération petit-déjeuner gratuit pour les étudiants de Mayotte, le jeudi 21 septembre prochain, sur le site du CUFR de Dembéni.

Un marché agricole et artisanal à Pamandzi, le 23 septembre

Le marché agricole et artisanal mensuel de Pamandzi revient le samedi 23 septembre. Ce marché, implanté sur le front de mer, regroupe des artisans et commerces de proximités. De nouveaux exposants seront présents, pour le plus grand plaisir des badauds. Des animations ainsi que de la restauration seront mises à dispositions sur la place.

L’association Art Terre Mayotte organisent deux événements les 16 et 17 septembre dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Ces rencontres ont pour but de faire (re)connaître au grand public le patrimoine en BTC (brique de terre compressées) de Mayotte et découvrir, via des expériences scientifiques et pratiques, les propriétés du matériau qu’est la terre et ainsi, comprendre pourquoi et comment il est possible de construire avec.

Le samedi 16 septembre, il sera possible de découvrir le quartier du square Papaye, avec un atelier pédagogique ludique dont l’objectif est d’identifier les intelligences constructives. Le rendez-vous est donné devant l’entrée principale du centre commercial Baobab. Le dimanche 17 septembre s’inscrit dans la suite de la découverte du patrimoine en BTC. Le but sera de comprendre à travers des ateliers pédagogiques, comment passer de la matière première au matériau de construction. Le rendez-vous est fixé à devant Mayotte Pépinières. L’inscription à ces événements est obligatoire et se fait par téléphone au 0623671925.

Coupure d’eau 2 : des travaux à Kawéni ce mercredi

En raison de travaux, la société Mahoraise des Eaux informe qu’une coupure d’eau est planifiée, ce mercredi 13 septembre. Elle concernera les riverains de la rue des orangers et de la rue centrale, le quartier Manga Télé, le Centre de Secours (Pompiers) et SFR. Elle interviendra à partir de 9h. La remise en eau est à prévoir à partir de midi.

Coupure d’eau : des quartiers Passamaïnty impactés ce mardi

Ce mardi, les habitants des quartiers Tanafou I, Tanafou II et Manguiers à Passamaïnty ont été touchés par une coupure urgente de la distribution d’eau, afin de favoriser la recharge du réservoir et envisager le cas échéant la reprise du service. Ainsi, « en fonction du niveau de la recharge et suivant les possibilités, une réouverture du service pourra intervenir à partir de 16h avec report de l’heure de fermeture à 18h dans le cadre des tours d’eau », a informé, au travers d’un communiqué, la société Mahoraise des Eaux (SMAE).

Du 20 au 23 septembre, EDM participe à la semaine de la relation client

En 2022, la semaine de la relation a accueilli cent clients au siège d’Électricité de Mayotte, à Kaweni. Cette année, la semaine de la relation client revient du 18 au 23 septembre et Edm réitère en misant sur la proximité avec les clients. Pour cette deuxième édition, le fournisseur d’électricité ira à la rencontre de ses clients le 20 septembre au centre commercial Carrefour Mamoudzou de 8h30 à 17h, le 21 septembre au Pôle d’excellence rurale de Coconi de 8h à 12h et le 23 septembre de 8h30 à 12h au centre commercial Baobab à Mamoudzou.

Les objectifs sont de répondre aux questions des clients et les accompagner dans la gestion de leur contrat d’électricité. Seront présents à chaque date, les professionnels du raccordement, de la gestion clientèle et du service maîtrise de l’énergie. Un live Facebook aura lieu le vendredi 22 septembre avec un conseiller clientèle de l’entreprise pour répondre à toutes les interrogations sur la facture d’électricité. Le live sera à suivre sur la page Facebook @Electricitedemayotte. Si vous vous demandez encore comment faire une demande de compteur, souscrire à un nouveau contrat d’électricité ou encore quelles sont les aides existantes pour vous aider à construire une maison économe et confortable, venez rencontrer les agents d’EDM.

Un « braconnier du droit » condamné à un an d’emprisonnement

Un prévenu de 23 ans, en situation irrégulière sur le territoire, a été condamné par le tribunal correctionnel de Mamoudzou à un an d’emprisonnement, ce mardi 12 septembre. Il jouait un rôle proche de celui d’avocat auprès d’immigrés. Il leur promettait de défendre leurs dossiers afin d’obtenir des titres de séjour en échange d’argent.

« Braconnier du droit. » C’est en ces termes que maître Yanis Souhaïli, bâtonnier de Mayotte et représentant l’ordre des avocats, a qualifié Yasser Mirhane lors de sa plaidoirie, ce mardi matin, au tribunal correctionnel. Le jeune homme, né à Anjouan et en situation irrégulière à Mamoudzou, était jugé pour exercice illégal de la profession d’avocat, faux, usage de faux en écriture et escroquerie. Et pour cause : pendant au moins deux ans, il s’est fait passer pour un avocat du cabinet Fides auprès d’immigrés voulant régulariser leur situation sur le territoire. Une « pratique de plus en plus habituelle », selon le juge Bruno Fisselier.

Entre janvier 2021 et avril 2023, le prévenu proposait de défendre le dossier de ses victimes auprès de la préfecture contre une somme d’argent. Il les entretenait ensuite dans l’escroquerie en leur montrant de faux courriers et convocations, ou bien des fausses conventions d’honoraires du cabinet, histoire de leur faire croire que leur dossier avançait. « Ces pièces pourraient nous faire rire tellement c’est grossier », souligne le bâtonnier, en notant la « syntaxe à faire pleurer » de ces faux en écriture. Au cours des perquisitions, de l’argent ainsi que les dossiers et pièces d’identité de plusieurs victimes ont été retrouvés au domicile de l’accusé. À cause de cette manœuvre, les quatre victimes identifiées et présentes au tribunal judiciaire ont perdu entre 500 et 1.600 euros.

« Concurrence malsaine et déloyale »

L’accusé, absent lors du procès, avait déclaré avoir fourni ces faux documents pour rassurer ses « clients » face à une procédure longue auprès de la préfecture. « C’est un abus de faiblesse à l’encontre de gens démunis qui font confiance », appuie maître Yanis Souhaïli. L’ordre des avocats s’est constitué partie civile pour le tort que le prévenu a fait à la profession. « On ne peut pas accepter cette concurrence malsaine et déloyale », déclare le bâtonnier de Mayotte, avant de réclamer un euro symbolique de dommages et intérêts.

Maître Erick Hesler représentait le cabinet Fides, qui s’est également constitué partie civile. « La réputation d’un cabinet est son bien le plus précieux », avance-t-il devant le juge, assurant que l’image du cabinet a été entachée par l’usage de son nom par le prévenu. Ainsi, l’avocat a réclamé 5.000 euros de dommages et intérêts pour ce préjudice moral.

La vice-procureure Louisa Ait Hamou a rappelé que la profession d’avocat était réglementée par pas moins de 81 articles. Elle a néanmoins demandé à requalifier l’exercice illégal de la profession d’avocat en usurpation de la qualité d’avocat, le prévenu s’étant simplement présenté comme tel. La représentante du ministère public a requis une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an ferme. « C’est la méthode du « pas vu, pas pris ». Sans les personnes qui ont eu le souci de porter plainte, il continuerait », estime-t-elle, soulignant qu’il y a sûrement davantage de victimes.

Yasser Mirhane a été relaxé pour l’exercice illégal de la profession d’avocat, mais a été condamné à un an d’emprisonnement pour les trois autres chefs d’accusation. Le cabinet Fides recevra 2.000 euros de dommages et intérêts, tandis que les quatre victimes, des sommes entre 1.500 et 2.789 euros.

Agression au marteau : dix-huit mois de prison avec sursis

Un jeune homme de 22 ans comparaissait ce 12 septembre devant le tribunal correctionnel pour violence aggravée. Le 25 mai 2021, il a violemment agressé, avec plusieurs autres jeunes, un homme qui sortait de son travail à Combani avec des jets de caillou, des coups de poing et un marteau. Blessé au visage et notamment à la bouche, la victime a eu une incapacité de travail de dix jours. Le passage à tabac serait une vengeance d’une précédente agression subie par le prévenu. « J’étais jeune, je veux passer à autre chose », déclare ce dernier, mettant en avant qu’il est désormais père et sur le point de suivre un apprentissage en mécanique avec la mission locale. « Ça ne va pas recommencer. »

« [Le prévenu] s’est fait justice à lui-même. La violence amène la violence, puis c’est l’escalade. Avec un marteau, on peut tuer », rappelle la vice-procureure, Louisa Ait Hamou. Au regard de la formation que s’apprête à suivre le jeune homme et du fait qu’il soit désormais père de famille, le tribunal l’a condamné à 18 mois de prison avec sursis, avec obligation de formation et de travail. Il lui est également interdit de porter une arme pendant cinq ans et il doit effectuer 140 heures de travail d’intérêt général.

Dans une autre affaire, Djae Raha Ali, absent lors de l’audience, a été condamné à huit ans de prison pour agression sexuelle avec arme sur mineur, après une séance à huis clos total. Cette peine a été assortie d’une interdiction définitive du territoire français et un mandat d’arrêt a été délivré.

Le Village nature nomade s’installe à la cité scolaire de Bandrélé

En début d’année, les Naturalistes de Mayotte ont mis en place un Village nature nomade. Cette offre pédagogique est à destination des établissements scolaires du second degré. L’association sillonne le territoire pour s’implanter pendant plusieurs jours dans chaque collège et lycée de l’île. Cette semaine, le Village est à la cité scolaire de Bandrélé.

Le projet du Village nature nomade, créé par les Naturalistes de Mayotte, tire sa force de l’expérience de l’association sur l’éducation à l’environnement et au développement durable. Par le passé, des actions étaient déjà menées, mais très « parcellaires ». Comme l’explique François Beudard, le directeur, c’est face à ce constat, que l’association s’est décidée à « essayer de regrouper un peu toutes nos expertises et nos animateurs et différentes associations, pour essayer de se retrouver dans un village nature ». Un village qui rassemble donc les acteurs de l’éducation à l’environnement. « Et nomade, parce qu’il bouge d’établissement en établissement. »

Une culture commune

Biodiversité, développement durable, naissance de l’île, eau et la santé, érosion des sols ou encore étude du littoral sont les thématiques abordées par les différents stands présents au Village nature nomade. « On a mis en place un panel d’activités pédagogiques pour les élèves », note le directeur. Pendant environ trente minutes, les élèves écoutent les animateurs et posent leurs questions. L’objectif pour l’association est de sortir des traditionnelles maquettes. « L’idée, c’était de rassembler les élèves dans une culture commune autour des risques naturels, de la santé environnement et de la biodiversité », insiste ce dernier.

Stand après stand, les élèves peuvent donc profiter d’une vidéo retraçant la création de l’île, des maquettes portant sur les mangroves et la barrière de corail, l’érosion des sols, mais aussi découvrir un microscope. « Est-ce que vous savez ce qu’est une barrière naturelle ? Qu’est-ce que l’on peut apercevoir dans le lagon ? » Telles sont les questions posées aux jeunes. Afin de découvrir concrètement la biodiversité marine, les collégiens et lycéens peuvent profiter d’une séance d’immersion sous-marine. A l’aide d’un casque de réalité virtuelle, ils peuvent profiter d’une vue subaquatique avec dauphins ou baleines. « On cherche vraiment à venir apporter des informations, par des outils pédagogiques innovants », argumente François Beudard.

Une action à pérenniser

Engagée sur deux années scolaires, entre 2022 et 2024, l’association essaie de mobiliser des fonds complémentaires afin de pérenniser l’action. Selon le directeur, le but serait de « pouvoir même inviter d’autres acteurs de l’éducation environnementale pour agrandir le village ». Cette évolution permettrait ainsi d’apporter davantage de connaissances et d’expertises auprès des élèves. D’ici à la fin de l’année 2024, les Naturalistes ambitionnent de mener une action du Village nature nomade dans la totalité des collèges et lycées de l’île.

Éducation : le SNEP-FSU vigilant sur la formation continue

« Dans quelle profession la formation continue serait à suivre après une journée de travail ou pendant les congés ? Aucune sauf à l’Éducation nationale ! Gabriel Attal n’a pas mis longtemps pour mettre à exécution ses sombres projets annoncés dès sa rentrée médiatique au mépris de la réalité vécue par les personnels : au moins la moitié des personnels enseignants travaillent plus de 43 heures par semaine et plus de 34 jours sur les vacances ! Avant une généralisation à la rentrée 2024, 50 % de la formation continue passerait cette année hors face à face pédagogique avec des formations en Visio de 17 h à 19 h et d’autres sur les vacances scolaires (en faisant fi de l’impossibilité d’accéder à de nombreuses infrastructures !). Et quelles conséquences pour les formateurs, sur les inégalités de disponibilité entre les hommes et les femmes et leur accès à la formation ? La formation « en visio » n’est pas de la formation mais du discours descendant qui ne permet aucun échange entre pairs, elle est donc inappropriée pour l’ensemble des disciplines, elle s’avère même impossible pour certaines !

Déjà peu convaincus par la qualité des formations proposées qui se contentent trop souvent de mettre en œuvre des réformes contestées, nos collègues se détourneront encore plus de la formation continue. Pour le SNES-FSU, le SNEP-FSU et le SNUEP-FSU, la formation continue doit répondre aux attentes des collègues, concepteurs de leur métier, en mêlant étroitement recherche universitaire et réalités de la classe, sans jamais imposer « de bonnes pratiques ». Elle doit se dérouler sur le temps de travail sans aucune obligation de rattraper des « heures perdues », puisque les personnels en formation sont bel et bien déjà au travail. Engagé dans une opération politique et médiatique de traque de la moindre heure perdue, le ministre tente de contourner l’échec de la première étape des signatures du Pacte. Pas assez de professeurs pour assurer le Remplacement de Courte Durée ? Qu’à cela ne tienne, pour faciliter le remplacement plutôt que de revaloriser nos métiers et de recruter, Gabriel Attal décide de… diminuer les absences, surfant sur un discours démagogique sur le prétendue absentéisme des personnels ! Le ministre ouvre ce 13 septembre une énième concertation sur l’attractivité du métier enseignant alors que les réponses sont pourtant connues. La FSU y portera l’exigence d’une revalorisation sans contrepartie, le respect des missions et des métiers, et un plan pluriannuel de recrutement couplé à des pré-recrutements. »

Le ministre Philipe Vigier en déplacement en Guyane

Le ministre chargé des Outre-mer, M. Philippe Vigier, se rendra en Guyane du 12 au 14 septembre prochain. Après la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, La Réunion et Mayotte, le ministre chargé des Outre-mer poursuit ses déplacements dans les territoires ultramarins, conformément à la feuille de route fixée par le Président de la République. Il échangera sur le Comité Interministériel des Outre-Mer (CIOM), qui permet à chaque territoire ultramarin de relever ses défis. En Guyane, l’accès à l’école est un enjeu particulièrement important. Le ministre chargé des Outre-mer visitera le collège Gran Man Difou et la classe de 6ème du collège connecté de Taluen. L’établissement a pu mettre en place le projet « Guyane connectée », en partie grâce aux financements du Conseil National de la Refondation, qui utilise les innovations technologiques pour réduire l’isolement géographique, véritable avancée pour les enfants guyanais. Le ministre chargé des Outre-mer se rendra ensuite à Saint-Laurent du Maroni pour la signature du Contrat de relance et de transition écologique, qui est le fruit d’un travail de concertation avec tous les acteurs de terrain. Ils ont ainsi défini un projet de territoire ambitieux, s’articulant autour de la cohésion et du développement économique, agricole, touristique, et en faveur de la transition écologique.

Il visitera une exploitation agricole à Mana afin d’échanger, avec les agriculteurs de l’ouest guyanais, sur le foncier pour favoriser l’installation de nouveaux acteurs et renforcer la souveraineté alimentaire du territoire. Le ministre chargé des Outre-mer se rendra également au Centre spatial guyanais, qui garantit un accès autonome à l’espace à l’Union européenne dans un contexte d’accélération de la compétition spatiale entre les grandes puissances. Il abordera les perspectives futures liées à la mise en œuvre d’Ariane 6 et la production d’hydrogène décarbonée. Enfin, il visitera le chantier de la centrale électrique du Larivot, infrastructure essentielle pour sécuriser le réseau électrique guyanais. Le jeudi 14 septembre, le ministre inaugurera l’hôpital de proximité de Saint-Georges, qui est une réponse forte pour améliorer l’accès aux soins, avant une présentation des missions de lutte contre l’orpaillage illégal et de l’opération Harpie sur la base de la Légion étrangère. Enfin, il clôturera cette visite officielle par la pose de la première pierre du collège de l’éco-quartier à Rémire-Montjoly, qui accueillera 450 élèves, un plateau sportif et de nouvelles infrastructures.

Le contrat d’appui au projet d’entreprise (Cape) fête ses 20 ans, le 28 septembre

L’Union des Couveuses, célèbre les 20 ans du Cape (contrat d’appui au projet d’entreprise) cette année. Dans le cadre de cette célébration, une tournée est organisée à travers la France, région par région, et inclut une étape à Mayotte. Alors que le dispositif n’existe pas encore localement (c’est le statut du stagiaire de la formation professionnelle qui prévaut), l’Union compte sur « cette opportunité pour stimuler son introduction ». Dans cette perspective, les membres de l’Union des Couveuses seront présents à Mayotte du 26 septembre au 2 octobre. Plusieurs occasions d’échanges et de rencontres avec les intervenants locaux sont programmées au cours de leur séjour. Une grande conférence de sensibilisation sur le Cape aura lieu le 28 septembre, à 8h30, à l’hémicycle Younoussa–Bamana du conseil départemental.

Pour rappel, le Cape est né à travers la loi dite pour l’Initiative économique d’août 2003. « Il offre un cadre juridique pérenne pour l’organisation du test d’activité : un hébergement juridiquement par une structure d’appui (couveuse, coopérative…) et donc de tester votre marché et votre projet d’entreprise sans vous immatriculer, ainsi qu’un accompagnement renforcé pour vous permettre d’apprendre le métier de chef d’entreprise. » Il permet donc à un porteur de projet de création ou de reprise d’entreprise d’être aidé et accompagné, de la phase préparatoire jusqu’au début de l’activité, par une société ou une association « structure d’appui » ou « couveuse ». En d’autres termes, c’est le contrat qui est régit pour permettre aux porteurs de projet de tester la viabilité économique de leur activité en toute l’égalité avant l’immatriculation.

Une matinée de collecte de produits d’hygiène féminine

De 8h à 13h, le samedi 23 septembre, l’association Acfav (Association pour la condition féminine et aide aux victimes) organise une collecte de serviettes hygiéniques et de produits d’hygiène féminine (tampons, serviettes, savon, gel douche, shampoing, brosse à dents, dentifrice…), ainsi qu’un stand d’informations sur la contraception. Réalisée dans le cadre de la Semaine mondiale de la contraception, l’opération a lieu en Petite-Terre, sur le parking du Carrefour.

Faits divers : Clap productions cambriolé ce week-end

La boîte de production Clap, aux Hauts-Vallons, a eu la désagréable surprise de voir ses locaux cambriolés, ce week-end. C’est l’équipe qui a annoncé le vol sur sa page Facebook, ce lundi. Gérée par Jacqueline Djoumoi Guez (photo), la réalisatrice de « Colocs », elle indique que c’est justement la saison 2 du programme qui a disparu. Clap productions lance donc un appel pour « retrouver ces deux ans de travail ».