La crise de l’eau actuellement vécue sur l’île de Mayotte induit une augmentation de la consommation de bouteilles d’eau et donc un besoin accru de collecte des emballages. Citeo, qui est en contact étroit avec les services de l’Etat (DEALM, DGPR), a donc mis en place un plan d’action renforcé afin de faire face à cette augmentation de la consommation de bouteilles d’eau. Sur la collecte, Citeo a renforcé « la fréquence de collecte pour anticiper les éventuels débordements dus au flux de bouteilles supplémentaires », comme expliqué via leur communiqué de presse. Aussi, un travail avec l’association Nayma été mené. Entre avril et septembre 2023, ce sont 74 animations en porte à porte qui ont été organisées dans les 17 communes de Mayotte. Ainsi, plus de 19.000 foyers ont ainsi été sensibilisés.

La création de la fédération des centres sociaux de Mayotte en bonne voie

Lundi 2 octobre dernier, s’est tenu un séminaire dédié au fédéralisme réunissant les directeurs et les présidents des centres sociaux locaux agréés, les structures d’Espace de Vie Sociale (EVS), des représentants de la Fédération des Centres Sociaux de France (FCSF) et les acteurs de l’action sociale de la CSSM. L’objectif étant de concrétiser les travaux de création de la fédération des centres sociaux de Mayotte, qui viendra renforcer l’accompagnement de l’animation de la vie sociale sur le territoire. Dans le cadre de sa mission de la branche Famille, la Cssm a attribué une subvention pluri annuelle de 2023 à 2024 à la FCSF à hauteur 96.718 € pour soutenir la création et la consolidation d’une fédération des centres sociaux et EVS de Mayotte, avec notamment le recrutement d’un poste permanent de chargé(e) de mission.

Il s’agit d’un projet validé collectivement en décembre 2022 qui s’accomplit avec la force et la richesse d’un réseau de 12 centres sociaux agrées par la Cssm et de 7 porteurs de projets en phase de préfiguration. Avec l’appui du réseau national, la fédération porte la vision construite collectivement, portée par des acteurs locaux et soutenue par des professionnels. Une fédération locale définit son projet social et son fonctionnement. L’enjeu majeur est de répondre aux actions favorisant le bien vivre ensemble et la participation des habitants, dans une démarche de tisser des liens entre les générations.

La troisième finale du Rosador de Passamaïnty était la bonne

Sous les ordres de Mohamed « Sorcier » Ibrahim, l’AS Rosador de Passamaïnty a battu les Poissons jaunes de M’liha (3-0), ce samedi après-midi, à Sada. C’était leur troisième finale de Coupe régionale de France consécutive. En la remportant, les Verts deviennent les prochains représentants mahorais en Coupe de France.

Les réactions des entraîneurs

« Didi », coach de M’liha

« S’il y avait autant de monde, c’est qu’il y a eu de belles choses qui ont été faites avant. Aujourd’hui, ça a loupé, parce qu’on n’a pas été à la hauteur des attentes. En regardant les dernières minutes de la première mi-temps, on a eu des opportunités pour réduire le score. On n’a pas pu marquer. En deuxième, on les a fait douter un peu. Mais au moment où on a pris le troisième, c’était synonyme d’une défaite. On n’espérait même pas arrivés jusque-là, donc c’est quand même exceptionnel d’arriver là. L’objectif est celui de la montée en Régionale 2 (N.D.L.R. le club est en tête de sa poule). Il faut donc maintenant se remobiliser et bien finir la saison. »

Mohamed « Sorcier » Ibrahim, coach de Passamaïnty

« C’était un match assez complet en première mi-temps. Par contre, je n’ai pas aimé du tout la deuxième. Cependant, l’essentiel était la victoire. L’équipe qui a gagné était la plus réaliste, mais je ne dirais pas la plus forte. [Sur son premier trophée avec l’équipe] Si tu commences avec un titre, ça commence toujours bien (sourire). Mon objectif était de reconstruire l’équipe, avoir une équipe compétitive, puis gagner un trophée. [Sur la suite en Coupe de France] Je ne me projette pas encore en métropole. On savoure d’abord ce qu’on a gagné. Le reste, on verra après. Quand tu ne connais pas l’adversaire, il ne faut pas s’avancer. On verra après le tirage au sort. »

« J’aurais fait un an loin de ma famille » : la double peine des Mahoraises face au cancer du sein

Lutter contre un cancer du sein relève d’un véritable parcours du combattant. Si cette affirmation sonne comme une évidence, elle résonne d’autant plus lorsqu’on entend des femmes malades raconter leur histoire. L’obligation pour les patientes de partir seule à La Réunion inflige une double peine aux femmes mahoraises que nous avons rencontrées.

« Le linge que vous voyez là, ce n’est pas moi qui l’ai étendu, ce sont mon mari et ma sœur qui m’ont aidé à le faire », confie Mariama*, assise sur le canapé de son salon, à Sada. La jeune femme de 33 ans souffre au bras gauche depuis son opération pour retirer son sein atteint par le cancer, en février dernier. « Même pour faire la prière, je suis obligée de m’assoir », déplore-t-elle.

Il y a à peu près un an, Mariama réalise qu’elle a une sorte de bouton sur le sein gauche. Elle attend le passage d’un docteur sur son lieu de travail pour se faire examiner. Une mammographie lui est prescrite, puis elle rencontre un médecin qui la rassure. « Il m’a dit que ce n’était pas grave et m’a donné une crème à appliquer », se souvient la jeune femme. Mais le « bouton » ne part pas et Mariama va alors se rendre chaque jour, depuis Sada, au Centre hospitalier de Mayotte (CHM) pendant une semaine dans l’espoir de réaliser une biopsie. « On me disait à chaque fois de repasser le lendemain », précise-t-elle. Alors qu’elle commence à se résoudre à partir pour La Réunion afin de réaliser ses examens, elle est reçue et la biopsie est pratiquée. Les résultats tombent deux semaines après.

« Je lui ai dit qu’il n’y avait rien de grave »

« On m’a appelée. Je suis partie à Mamoudzou. Quand on me l’a annoncé, je ne vais pas vous mentir, j’ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je suis sortie, j’ai traversé la route et je me suis arrêtée au niveau des taxis. J’ai appelé ma sœur : je n’arrivais pas à lui dire ce qui m’arrivait, je lui ai dit qu’il n’y avait rien de grave », raconte Mariama, se souvenant du moindre détail de cette journée. Elle attend que sa sœur la rejoigne devant l’hôpital pour annoncer la nouvelle à son mari au téléphone : « Après cela, je n’ai plus pleuré. »

« Rien de grave » : cette volonté instinctive de rassurer son entourage, Echati* l’a eu aussi. « Quand ma mère a appris pour mon cancer, elle était au bout de sa vie. J’ai dû rassurer ma sœur, ma mère, tout le monde », constate-t-elle. Cette maman de 36 ans s’est aperçue en février dernier qu’une petite boule avait poussé dans son sein. « Je pensais que c’était un bouton ou un abcès, mais ça ne me faisait pas mal, c’est ce qui m’a alertée », se souvient-elle. Ayant perdu son père d’un cancer peu de temps avant, la jeune femme n’attend pas pour consulter.

Mammographie, biopsie, allers-retours au CHM… Les résultats ne tombent qu’au mois de mai. « Au niveau de la prise en charge, je trouve que ça traîne des savates », se permet-elle, avec une pointe d’humour dans la voix. Et pour cause : pendant cette attente, Echati voit la boule pousser et la peur grandir, seule face à toutes ses interrogations. « Je pense que j’avais déjà compris que j’avais un cancer au moment où on me l’a annoncé », admet-elle.

Partir pour se soigner

Pour Mariama comme pour Echati, l’annonce marque le début d’un long protocole, dont une grande partie doit se passer à La Réunion. Mariama part pour se faire soigner à la clinique Sainte-Clotilde en février, après avoir commencé la chimiothérapie à Mayotte en octobre 2022. Là, elle loge dans la maison d’accueil de l’établissement de santé. La jeune femme garde un mauvais souvenir de son arrivée : « La nourriture n’était vraiment pas bonne, il y avait le tuyau d’évacuation des toilettes qui passait dans ma chambre, ce qui m’empêchait de dormir à cause de l’odeur. » Si on lui propose une nouvelle chambre, cette arrivée ajoute du plomb au moral de la maman qui a dû laisser ses trois enfants à leur tante. Après sa mastectomie (ablation du sein), elle doit attendre la cicatrisation et les résultats d’analyse des ganglions prélevés lors de son opération, en même temps qu’elle entame la radiothérapie.

Une attente d’autant plus éprouvante que Mariama est loin de ses proches. « Il faudrait que nos enfants puissent venir avec nous. Mes enfants, c’est ma force, ce sont eux qui me donnent du courage, ils m’ont beaucoup manqué pendant mon séjour là-bas », regrette-t-elle. En avril, elle peut enfin rentrer à Mayotte et continuer la chimiothérapie.

« Qui supporterait d’être un an loin de ses proches ? »

Echati, elle, quitte Labattoir pour La Réunion très peu de temps après l’annonce de sa maladie, en mai. Également prise en charge à la clinique Sainte-Clotilde, elle se fait opérer une première fois en juin, pour une mastectomie partielle. Mais une autre opération et la chimiothérapie se révèlent ensuite nécessaires.

Toujours à La Réunion actuellement, la maman souffre aussi de l’absence de ses proches. « Je suis censée rentrer en mars, une fois que j’aurais fini mes séances de chimio. J’aurais fait un an loin de ma famille. Cela atteint beaucoup le moral. Qui supporterait d’être un an loin de ses proches ? Surtout dans un cas pareil, où on est malade et où on a besoin de soutien. Aujourd’hui, je vais bien, mais au début j’avais des pensées morbides, la peur de mourir. Si j’avais eu ma famille avec moi, cela aurait été différent », détaille Echati, qui trouve néanmoins mieux que ses quatre enfants, âgés entre 2 et 10 ans, ne soient pas là. « Je ne sais pas s’ils auraient supporté de me voir comme ça, surtout sans cheveux et bientôt sans sourcil. Je pense que c’est mieux que je sois loin d’eux pour leur éviter ce spectacle. Quand je les appelle en vidéo, j’ai toute une panoplie pour être présentable », décrit celle qui a simplement dit à ses enfants qu’elle était malade, en évitant le mot « cancer ».

« Ma croyance en Dieu a été d’un grand soutien »

Si les appels avec ses proches lui donnent de la force, voir des femmes qui ont guéri offre aussi beaucoup d’espoir à Echati. « Je me dis que ça sera peut être moi dans deux ou trois ans », songe-t-elle avec optimisme.

La présence importante de la foi dans leur vie aide les deux femmes à faire face à la peur et aux effets secondaires exténuants des traitements. Si bien que quand on leur parle, leur force semble avoir pris le dessus sur leur souffrance. « Aujourd’hui, je dirai que ça va. Ma croyance en Dieu a été d’un grand soutien. À La Réunion, quand j’étais seule dans ma chambre, mes seuls amis étaient le téléphone et le coran », se remémore Mariama, qui a encore des séances de chimiothérapie prévue jusqu’à décembre. « Ma foi m’aide à supporter tout ça. Je me dis que si Dieu m’a donné cette épreuve, c’est que je peux la supporter », confie, de son côté, Echati.

À l’occasion d’Octobre Rose, Mariama veut encourager les femmes à se faire dépister et à ne pas avoir honte, notamment après l’opération. « Il faut avoir confiance en soi. Si on ne s’assume pas nous-mêmes, qui va le faire ? Moi je ne compte pas faire de reconstruction mammaire, je ne veux pas souffrir deux fois », affirme haut et fort la jeune femme, après avoir dévoilé, sous sa prothèse, la longue cicatrice qui a remplacé son sein gauche.

« On devrait parler de cette maladie tout au long de l’année, pas qu’en octobre », insiste Echati, qui souhaite encourager les jeunes femmes, elles aussi, à surveiller leur poitrine régulièrement. « Cela n’arrive pas qu’aux autres. »

*Les prénoms ont été modifiés afin de respecter le souhait d’anonymat des témoins.

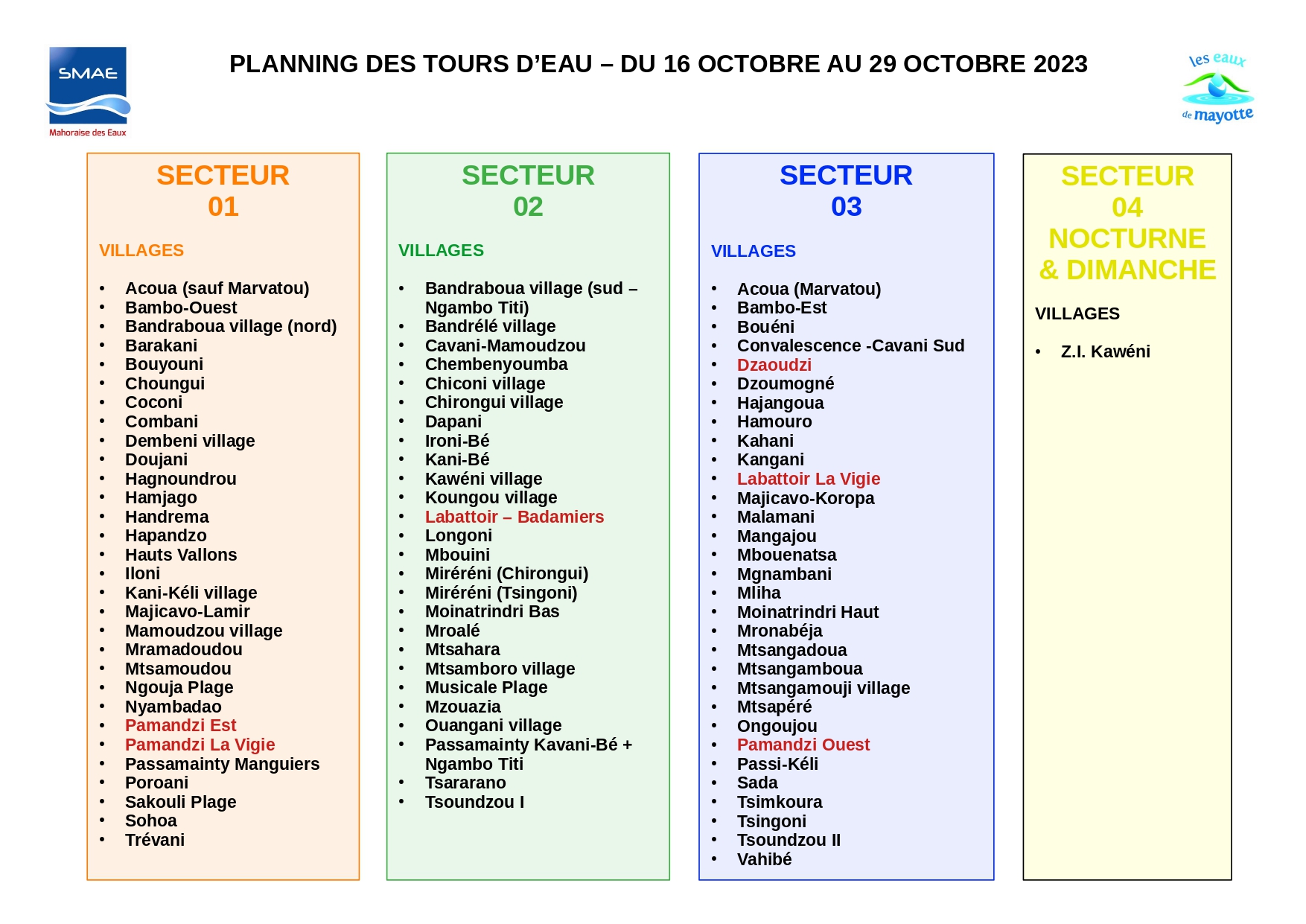

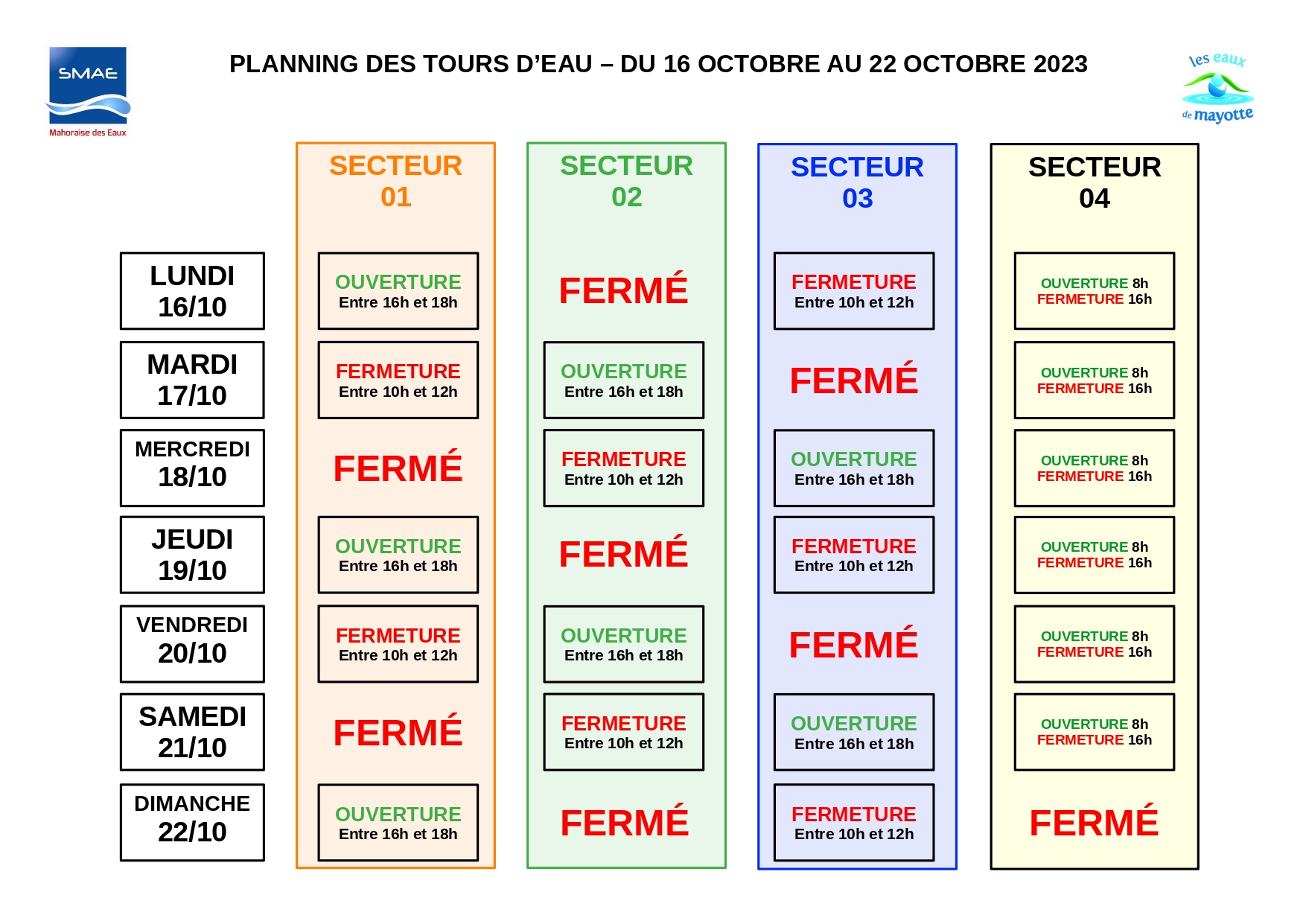

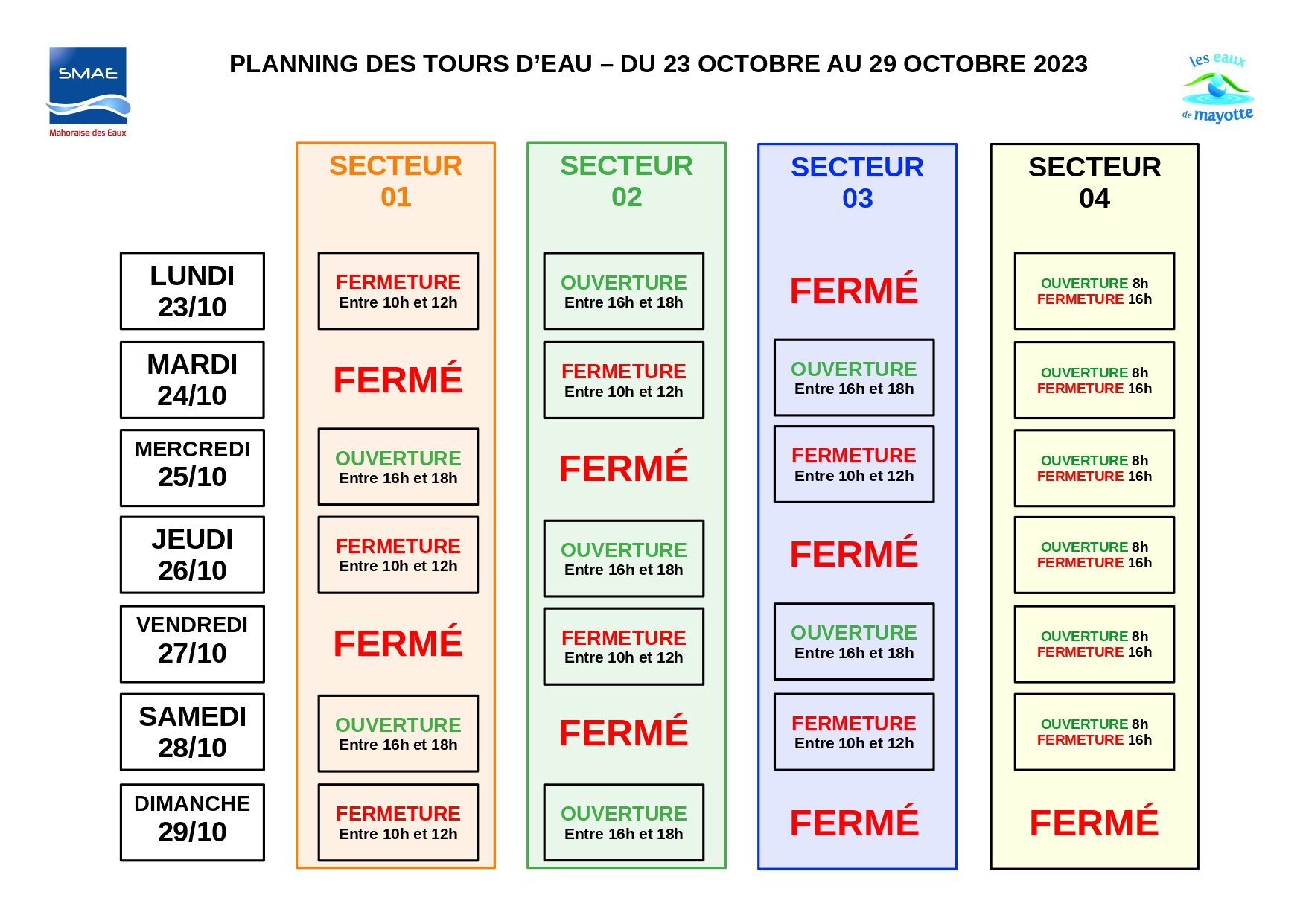

Tours d’eau : Petite-Terre au même régime que Grande-Terre

La société Mahoraise des Eaux (Smae) vient de communiquer le nouveau planning des tours d’eau, à compter de ce lundi 16 octobre. Dès ce lundi, Dzaoudzi-Labattoir et Pamandzi seront au même rythme que Grande-Terre. La zone industrielle de Kawéni reste en coupure journalière et le week-end. Jusqu’au dimanche 29 octobre, le rythme des coupures d’eau reste inchangé. Ainsi, les tours d’eau de deux jours sur trois sont maintenus dans l’ensemble des communes de Grande-Terre, avec une période d’accès à l’eau de 18h. L’ouverture se déroule entre 16h et 18h, avant une nouvelle coupure entre 10h et 12h le lendemain, selon les secteurs. L’eau est rétablie entre 16h et 18h deux jours plus tard. A compter de ce lundi 16 octobre, les communes de Pamandzi et Dzaoudzi-Labattoir prennent le même rythme et sont intégrés au planning des coupures.

« Durant les vacances scolaires, certains chemins de l’eau alimentant les écoles sont fermés », prévient la SMAE au travers d’un communiqué. La Mahoraise des Eaux appelle « à nouveau l’ensemble de la population à faire preuve de civisme en n’utilisant l’eau que pour les usages essentiels ». La SMAE conseille aux usagers, lors de la remise en eau de veiller à la fermeture de tous les robinets de l’habitation et de laisser couler l’eau durant les premières minutes tout doucement ; de laisser couler l’eau ensuite jusqu’à ce qu’elle soit claire (en la récupérant dans un récipient pour un usage autre qu’alimentaire) et de faire bouillir l’eau pour des usages alimentaires (boissons, cuisine) « dans la première demi-journée suivant la remise en eau ».

Crise de l’eau « Faire en sorte de tenir jusqu’à l’arrivée des pluies »

Ce vendredi matin, le comité de suivi de la ressource en eau (CSRE) s’est réuni à la mairie de Mamoudzou. Servant à faire le point sur la pénurie d’eau que vit le territoire mahorais depuis des mois, celle-ci permet de connaitre l’évolution des différents travaux et projets pour tenter de résoudre une crise déjà bien compliquée. En Petite-Terre, les communes de Dzaoudzi-Labattoir et Pamandzi passent, ce lundi, au régime deux jours sans eau et un jour avec (voir encadré).

Il n’y a pas eu d’annonces de nouvelles coupures d’eau (la dernière est intervenue quelques jours avant, voir encadré) au comité de suivi de la ressource en eau qui rassemble des institutions (préfecture, Agence régionale de santé, syndicat des Eaux de Mayotte, SMAE, Dealm, Météo France). Les acteurs économiques et les médias ont été conviés à assister à la réunion de ce vendredi, organisée à la mairie de Mamoudzou. L’occasion pour chacune des entités d’évoquer ses travaux et projets menés dans le cadre de la crise de l’eau. Interpellé sur la question de potabilité de l’eau, le préfet Thierry Suquet a rappelé que « l’eau qui est distribuée au robinet à Mayotte, largement contrôlée, est potable ».

Une soixantaine de fuites sur le réseau

Au cours de la semaine, les retenues collinaires étaient à 13,6 % pour Combani et 7 % pour celle de Dzoumogné. « Avant la modification des tours d’eau, la vidange complète des retenues était attendue à fin octobre », admet Jérôme Josserand, directeur adjoint à la Dealm. N’ayant pas le recul nécessaire en termes de jours effectifs à la suite des nouvelles mesures, l’objectif qui est poursuivi est « de faire en sorte que l’on puisse tenir jusqu’à l’arrivée des pluies, sans aggravation supplémentaire du dispositif des tours d’eau », réaffirme Ibrahim Aboubacar, directeur général des services du syndicat des Eaux de Mayotte (Lema). Une consommation qui pourrait être réduite avec le programme de recherches et réparation des fuites sur le réseau. Une soixantaine de fuites ont d’ores et déjà été détectées en trois semaines par les deux équipes présentes sur le terrain.

Un mois d’octobre pluvieux

Des pluies attendues et qui ont remarquées en ce début de mois d’octobre. La projection réalisée pour la fin du mois fait état de cumuls espérées entre 40 et 100 millimètres. En prenant une perspective à trois mois, « là, on a une confirmation de ce qu’on avait annoncé, une anomalie positive de précipitations », explique Floriane Ben Hassen, responsable du centre Météo France à Mayotte. Concrètement, les pluies sont prévues un peu plus abondamment qu’à la normale sur la période de novembre à janvier, « avec un contexte climatologique particulier », précise-t-elle.

Chemin de l’eau, cuves et rampes

Afin de permettre aux établissements scolaires et de santé de continuer à fonctionner, 125 opérations de raccordement au chemin de l’eau ont eu lieu. Ce sont 104 écoles sur 188 qui sont raccordées à ce chemin de l’eau. En complément, 1.000 cuves d’eau ont été affectées, dont 850 livrées déjà livrées. « Il a été décidé de privilégier les écoles hors du chemin de l’eau, compte tenu du renforcement des tours d’eau », constate le DGS du syndicat. Outre ces dispositifs, 137 rampes ont été construites ou réhabilitées sur le territoire et des nouvelles vont être déployées en Petite-Terre. Sur ces rampes, 121 sont en fonctionnement et 29 sont hors d’usage, « soit à cause d’un vol de robinet, soit dû à un acte de vandalisme de casse de robinet », reconnait Françoise Fournial, directeur de la Smae. Ces actes de vandalisme auraient lieu la nuit, lors de la fermeture des rampes. La perspective engagée est de mettre en service cinquante nouvelles rampes d’ici à la fin du mois.

Une aide aux entreprises

Les entreprises les plus impactées par la crise de l’eau se verront être accompagnées par une aide spécifique, intitulée « aide aux coûts fixes », qui vise à compenser une partie des coûts fixes des entreprises, qui seront divisées en deux secteurs. Ce dispositif sera mis en place pour une durée de trois mois.

Prélèvements sanitaires et maladies hydriques

Depuis le début du mois de septembre, ce sont 200 points de prélèvement qui ont été réalisés par l’Agence régionale de santé. « On a 97 % de résultats conformes sur les paramètres bactériologique », admet Bastien Morvan, directeur de cabinet de l’ARS, qui ajoute que le doublement des contrôles permet un meilleur suivi de l’évolution de la qualité de l’eau (voir encadré). Concernant les maladies dites hydriques, « qui sont des maladies à déclaration obligatoire », ce sont quatre cas de fièvre typhoïde et un cas d’Hépatite A qui ont été identifiés depuis le début de la crise de l’eau. Le directeur de cabinet a tenu à rappeler qu’en 2022, 123 cas de typhoïde avaient été identifiés à Mayotte. « On ne constate pas d’incidence particulière sur ces maladies liées directement à la crise de l’eau ». De plus, selon lui, l’épidémie de gastro–entérite est similaire à celle des années précédentes, sur la même période.

Et les factures ?

La décision de la prise en charge des factures du mois de septembre jusqu’au mois de décembre, avait été annoncée la semaine passée par la Première ministre, Élisabeth Borne. Une décision prise « de façon à ce que cette crise ne pèse pas sur le consommateur », a relevé le préfet. Concernant les modalités d’application, cette solution se traduira par une exonération de facturation de l’ensemble des mahorais sur ces trois mois. « Ce ne sera pas un remboursement de factures, on va privilégier un système beaucoup plus simple », remarque Gilles Cantal, le préfet chargé de l’eau, reconnaissant que les modalités précises de prise en charge des factures ne sont pas encore fixées.

Eau non-conforme : plus grave que prévu dans le sud

Suite à la non-conformité constatée le 11 octobre à Choungui, de nouveaux contrôles de la qualité de l’eau ont été effectués le lendemain dans les villages concernés par cette alerte. Les premières analyses reçues, vendredi dernier, confirment cette non-conformité à des niveaux élevés. Les mesures d’urgence restent ainsi applicables aux villages de Bouéni, Chirongui, M’tsamoudou, Bambo-Ouest, Bambo-Est, M’bouanatsa, M’zouazia, Moinatrindri, Hagnoundrou village, Majimeouni village, Tsimkoura, Kani Bé, Kani–Keli, Ngouja et Choungui. « L’Agence régionale de Santé poursuit de façon très attentive le suivi de la qualité de l’eau sur le réseau, et sur ce secteur en particulier. De nouveaux contrôles seront effectués dans les prochains jours afin de suivre l’évolution de la situation. Ces résultats feront l’objet d’une communication », indiquait l’ARS, vendredi soir.

Des citernes d’eau potable ont été déployées au cours du week-end avec l’appui de la Sécurité civile, afin d’avoir un accès libre et gratuit à l’eau potable malgré la non-conformité de l’eau distribuée sur le réseau. Ces équipements sont accessibles à Bouéni (place du marché de Majiméouni) ; Kani-Kéli (parking de l’école de la Rose) et Chirongui (devant l’école Malamani).

« Nous sommes victimes depuis des mois d’un flou »

Alors que ce week-end est synonyme de vacances à Mayotte, la communauté éducative de Petite-Terre est revenue nous a fait parvenir un communiqué sur la crise de l’eau. Elle s’inquiète notamment de la potabilité de l’eau, étant établi que la remise en eau intervenait depuis des semaines dès à la rentrée dans les classes et donc ne respectait pas les préconisations de l’Agence régionale de Santé.

« Nous, membres de la communauté éducative du lycée de Petite Terre, tenons par le présent texte à exprimer collectivement notre incompréhension. Depuis plus d’un mois, l’eau considérée comme potentiellement non-potable par l’Agence régionale de Santé est distribuée quotidiennement aux élèves du lycée sans autre alternative. Jeudi 12 Octobre, le recteur (N.D.L.R. Jacques Mikulovic), en déclarant sur Mayotte la Première : « Les établissements de Petite-Terre sont sur le chemin de l’eau, mais la canalisation n’est pas activée ! », a enfin clarifié les choses. En admettant que nous ne sommes pas sur ce fameux chemin de l’eau, et que l’approvisionnement est ainsi coupé quotidiennement, de 16h à 7h du matin, cela rend les recommandations de l’ARS (faire couler l’eau six heures après son retour et la faire bouillir cinq minutes avant de la consommer) inapplicables dans notre établissement.

« Les élèves souffrent de maux de ventre »

Nous sommes donc victimes depuis des mois d’un flou autour de cet énigmatique « chemin de l’eau » que ne clarifient ni la préfecture, ni le rectorat, ni l’ARS. Si celui-ci ne désigne pas seulement le maintien sous pression 24h/24h, des canalisations qui approvisionnent les établissements, alors ce terme ne veut absolument rien dire. Les mots du recteur [jeudi soir] ont finalement achevé de nous convaincre que notre silence fait de nous les complices par omission d’une négligence. Et si notre silence était jusqu’à présent le résultat d’une sous-information, il prend fin ce jour afin de ne pas sombrer dans la maltraitance des élèves et l’illégalité. Rappelons les faits : l’information de non-potabilité de l’eau a été transmise tardivement, le savon est absent dans les toilettes, alors même que l’ARS recommande le lavage régulier des mains pour éviter la transmission des maladies, et de plus en plus d’élèves souffrent de maux de ventre et de maux de tête.

Menace de droit de retrait

Nous prévenons donc notre administration que nous réfléchissons à user de notre droit de retrait si à la rentrée les conditions suivantes ne sont pas réunies : de l’eau et du savon dans les sanitaires et du gel hydroalcoolique dans les salles, de l’eau potable à disposition des élèves dès la première heure de cours jusqu’à la fin de la journée (7h-17h) et une communication régulière sur les actions mises en place pour assurer une scolarisation dans de bonnes conditions. Par ce texte, nous voulons alerter et exprimer clairement notre refus d’un silence coupable. »

La communauté éducative du lycée de Petite-Terre

Les signataires du communiqué

Abdallah Abidahr (AED), Abdourahmane Barry (professeur), Alexandra Jouffret (professeur), Alexandre Morel (professeur) Ali Assani (AED), Amina Moreau-Mandhui (professeur), Anchidine M’sa (professeur), Angélique Creuwels (professeur), Anne-Sarah Robigeau (professeur), Arthur Bourgogne (professeur), Astrid Charlot (professeur), Aurélie Jourdain (professeur), Benoît Castello (technicien), Carolina Sitin (professeur), Chérifa Taïb (professeur), Chloé Heslon (professeur), Christian Jonquet (professeur), Christophe Chapron (professeur), Chtani Morad (AED), David Guillerez (professeur), Denis Testud (professeur), Djalal-Edine Fouad (professeur), Dominique De Bolivier (professeur), Doriane Bijoux (professeur), Estelle Bimmel (professeur), Fallou Fall (professeur), Farhan Bouraleh (professeur), Fayir Abderemane (administratif), Françoise Aaacha (professeur), Frédéric Combelle (professeur), Frédéric Lesport (professeur), Gaël Trouvé (professeur), Hadrien Puren (professeur), Halim Cherchari (professeur), Haribou Ismaël (professeur), Irène Reyes (professeur), Issa Souleymane (professeur), Jean-Charles Gruget (professeur), Jean-Louis Bailleul (professeur), Joséphine Bourgoin (professeur), Jules Heriou (professeur), Kassim Ali (AED), Léa Fau (professeur), Maëlle Duval (Coordo), Maëlle Maisonnette (AED), Magali Colin (CPE), Mardjani Boura (professeur), Marie-José Rêve (professeur), Maryame Moissuli Himidi (AED), Nathalie Deterne (professeur), Nathalie Emonide (professeur) Nicolas Delettrez (professeur), Nouzla Omar Assani (professeur) Odile Gabillon (professeur), Ophélie Bertrand (professeur), Peggy Guillerez (CPE), Philippe Bolzer (professeur), Radjabou Boina Foudoila (professeur), Rehema Houmadi (AED), Robert Fuentes (professeur) Roger Louette (professeur), Salim Vita-Madi (professeur), Sarah Alain (technicienne), Simon Koener (professeur), Solène Combes (professeur), Sonia Sabbagh (infirmière), Stéphane Muller (professeur), Sunita Bacar Selemani (professeur), Thani Salim (technicien), Tibaut Sibbouni (professeur), Urchelin Onhima (professeur), Vincent Béraud (professeur), Wassim Lamouchi (professeur) et Yselia Olivier (professeur).

Un marchand de sommeil de Dzaoudzi condamné ce vendredi

Le ministre de l’Intérieur et de l’Outre-mer, Gérald Darmanin, avait promis que la deuxième phase de l’opération Wuambushu serait davantage en lien avec l’économie informelle. La semaine dernière, c’est un propriétaire qui logeait plus d’une cinquantaine de personnes dont certaines en situation irrégulière à Dzaoudzi-Labattoir qui a été condamné au tribunal de Mamoudzou, en compagnie d’un complice.

« La Grande lessive » au collège M’gombani se fait « avec ou sans eau »

Évènement mondial, « la Grande lessive » promeut les pratiques artistiques dans les établissements scolaires, avec comme hasard cette année, un thème intitulé « Avec ou sans eau ». Un sujet fort à propos pour Mayotte que les élèves du collège M’gombani, à Mamoudzou, ont traduit par des dessins souvent en lien avec leur vie quotidienne. Les réalisations des 856 participants (soit près de la moitié du collège), de la sixième à la troisième, ont été étendues dans la cour du collège, ce jeudi. Elles y sont restées toute la journée et le seront à nouveau demain pour que tout le monde puisse en profiter.

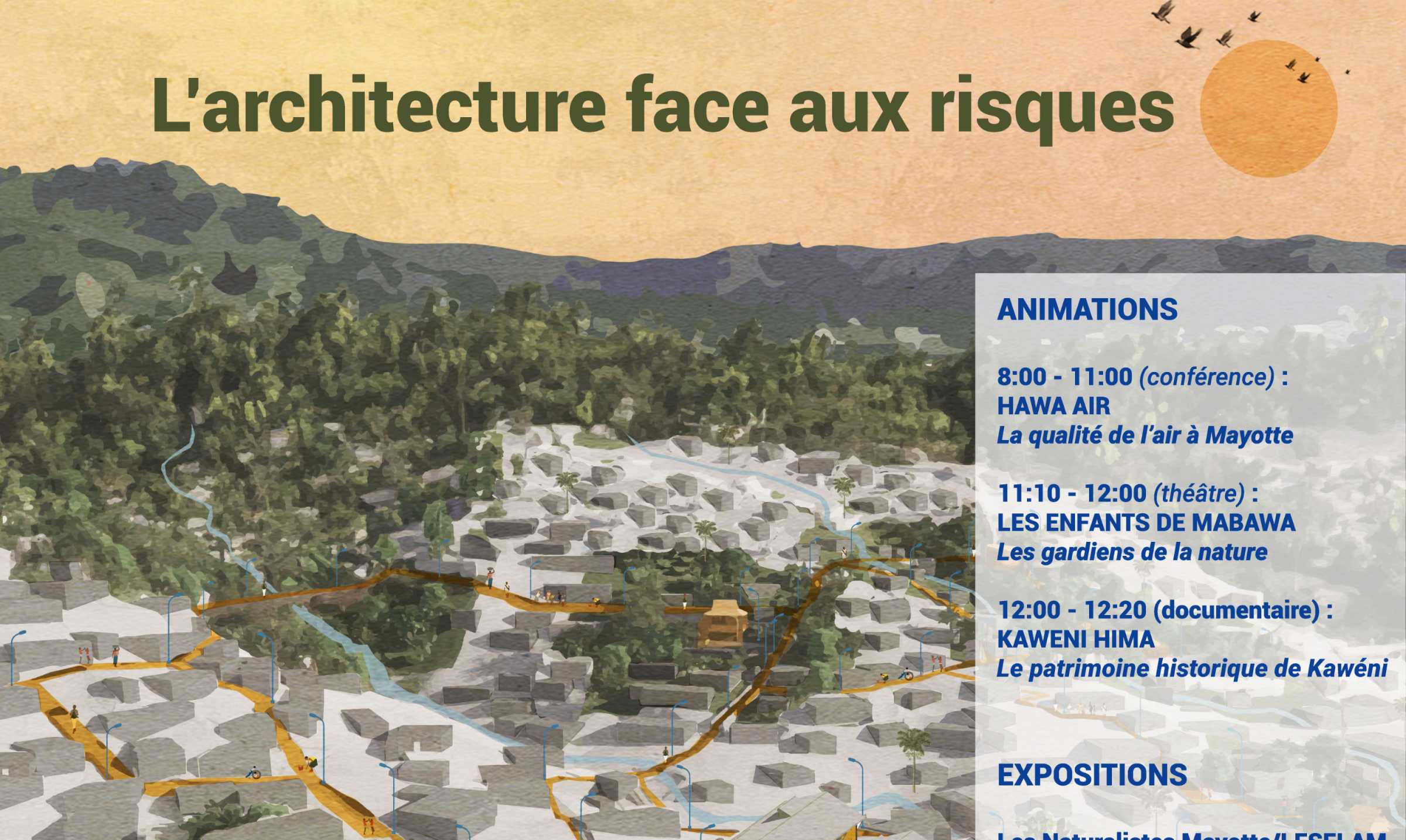

La MJC de Kawéni célèbre à la fois l’architecture et la qualité de l’air

À l’occasion des Journées nationales de l’architecture et de la Journée nationale de la qualité de l’air, la Ville de Mamoudzou organise des animations et des expositions portant sur les enjeux de l’architecture face aux risques, ce samedi, de 08h à 13h, à la Maison des Jeunes et de la Culture de Kawéni. Au programme : de 8h à 11h, conférence « La qualité de l’air à Mayotte » ; de 11h10 à midi, théâtre « Les gardiens de la nature » ; de midi à 12h20, documentaire « Le patrimoine historique de Kawéni ». Cinq expositions ont également présentées : Les risques naturels à Mayotte, Le NPNRU de Kawéni, Habiter le quartier de Toulouloune, L’habitat et l’écologie et Architecture mobile street–food.

Biodiversité : La Poste et la Ligue de protection des oiseaux s’unissent

80 % de la biodiversité française se trouvent dans les Outre-mer. De ce fait, le groupe La Poste a dédié un plan d’action spécifique en faveur de la biodiversité dans les départements ultramarins, où la LPO dispose d’un réseau de partenaires. Ce plan d’action a été conçu par la LPO et la Direction de La Poste en Outre-mer pour les trois ans à venir. Il couvrira progressivement les cinq départements où La Poste est présente, avec la même ambition qu’en France hexagonale, dont informer le plus grand nombre sur les enjeux de la biodiversité en menant deux opérations d’envergure.

Depuis ce lundi, une édition limitée de Prêt à envoyer Colissimo XXL (10 kilos) est disponible dans les bureaux de Poste de Mayotte. Ces colis sont magnifiquement illustrés par des espèces d’oiseaux emblématiques et menacées des Outre-mer : le Crabier blanc à Mayotte, le Pétrel de Barau à La Réunion, le Moqueur gorge blanche en Martinique, le Coq-de-roche orange en Guyane, l’Organiste louis d’or en Guadeloupe et le Paille-en-queue, présent sur la majorité des territoires ultramarins. Des affiches pédagogiques relatifs à la protection de la biodiversité en Outre-mer seront également déployés dans les différents sites postaux ouverts au public pour sensibiliser à la fois les postiers et le grand public.

Pouvoir d’achat dans les Outre-mer : dix mesures proposées par le Cese

Le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a voté en séance plénière ce mercredi 11 octobre un avis intitulé « dix préconisations pour le pouvoir d’achat en outre-mer ». La problématique de pouvoir d’achat est l’une des principales causes de tension sociale en Outre-mer. La cherté de la vie et la faiblesse des revenus liée au chômage suscitant un fort sentiment d’injustice avec un enjeu majeur d’exclusion des populations les plus pauvres : 900.000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté en Outre-mer. Aujourd’hui, le Cese estime que 55 % des ultra-marins renoncent régulièrement à des dépenses du quotidien afin d’assurer l’essentiel.

Ce contexte inflationniste croissant et ses impacts particulièrement marqués sur les territoires ultramarins ont placé dernièrement le sujet du pouvoir d’achat dans les Outre-mer au cœur de l’agenda politique. Aussi, la délégation aux Outre-mer du CESE, s’est à nouveau saisi de cette problématique brûlante en proposant dans ce nouvel avis 10 préconisations concrètes pour endiguer de façon urgente la problématique pouvoir d’achat en Outre-mer. Pour cet avis, la délégation aux Outre-mer a travaillé en complémentarité avec la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur Le coût de la vie dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, présidée par Guillaume Vuilletet, député du Val-d’Oise, et rapportée par Johnny Hajjar, député de la Martinique.

Identifiant la crise du pouvoir d’achat comme résultant d’un problème multifactoriel – lié à l’insuffisance des productions locales et à la taille des marchés locaux, à la concentration des principaux importateurs et distributeurs et aux surcoûts dus aux importations, au manque d’emplois locaux et à la faiblesse des revenus, mais également à la fiscalité locale assise sur les importations – le CESE formule dans cet avis 10 préconisations concrètes, dont certaines sont conçues pour être immédiatement appliquées dans le cadre du Projet de loi de finance pour 2024. Le CESE préconise la mise à disposition par les centres communaux d’action social de « chèques » dédiés à l’aide alimentaire, l’énergie, transport. Il préconise également aux Observatoires des prix, des marges et des revenus de développer sur chaque territoire une application numérique de comparaison des prix pratiqués par les commerces, en commençant par les produits du Bouclier qualité prix permettant d’optimiser le pouvoir d’achat, et précisant pour chaque produit la qualité nutritionnelle (nutriscore), le taux d’octroi de mer et de TVA. Le Conseil demande à être officiellement saisi par la Première ministre dans le cadre de la préparation de la réforme de l’octroi de mer, mais préconise aussi une réforme de l’octroi de mer, en élargissant l’assiette à l’ensemble des biens et services et en simplifiant les taux.

Ce samedi, c’est la journée mondiale du lavage des mains

Le 15 octobre, c’est la journée mondiale du lavage des mains. Se laver les mains à des moments clés, comme avant et après avoir préparé des aliments, mangé, utilisé les toilettes, changé des couches ou nettoyé un enfant qui a utilisé les toilettes, s’être mouché, tousser ou éternuer, toucher des animaux, des aliments pour animaux ou des les déchets et toucher les ordures sont des stratégies importantes pour accélérer l’action ensemble. L’événement se déroulera à Tsoundzou 1, place publique et à Majicavo carrière, de 7h30 à 12h30, avec ouverture des stands à partir de 9h.

Rendez-vous au salon de l’Étudiant et de l’Apprentie de Mayotte

Vous êtes jeune et vous aspirez à trouver des informations claires et complètes sur les possibilités de formation et d’emploi qui s’offrent à vous sur l’île ou ailleurs ? Ne manquez pas cet événement annuel incontournable ! Organisé du 16 au 20 octobre par le Département de Mayotte, le Rectorat de Mayotte, Orange, AKTO et l’association des étudiants et de jeunes de Mayotte (AEJM), ce salon offre l’opportunité unique de s’immerger pendant cinq jours au cœur des choix qui façonneront votre avenir.

Le salon sera présente à différents lieux sur l’île : MJC de Dembéni, centre sociale de Miréréni –Chirongui, MJC de Tsingoni, MJC de M’gombani, ancienne de MJC de Bouyouni. Au programme de ce salon : établissements de Formation : Venez rencontrer des représentants des écoles et centres de formation pour découvrir une multitude de possibilités d’études ; enseignants et professionnels de l’orientation : bénéficiez de conseils avisés pour orienter au mieux votre parcours et vos ambitions professionnelles ; monde Socio-Économique : échangez avec des experts des différents secteurs d’activité pour comprendre les tendances du marché et les perspectives d’emploi ; associations étudiantes : rencon

Trois kwassas interpellés à proximité de Petite-Terre

Au cours de la semaine, dans le cadre d’une surveillance minutieuse du lagon et de son rivage, le service de la police aux frontières (PAF) mettait en place un dispositif terrestre et maritime renforcé de lutte contre l’immigration clandestine le long de la côte ouest de Petite–Terre. Le mercredi 11 octobre, à la nuit tombée, les policiers en faction repéraient trois petites embarcations de pêcheurs circulant tous feux éteints à hauteur de la pointe de l’aéroport. Ce comportement suspect décidait les policiers de l’Unité nautique à intercepter ces trois barques, faussement immatriculées.

Dans le même trait de temps, les policiers à terre, surprenaient un homme sur la plage qui semblait avoir été débarqué en toute discrétion. Ce dernier, à leur vue, prenait immédiatement la fuite. Il était finalement interpellé. Les pilotes, membres présumés d’une filière de passeurs, étaient placés en garde à vue. Les clandestins, pour leur part, étaient placés en CRA dans l’attente de leur expulsion du territoire national.

Le rattrapage vaccinal en milieu scolaire, « une vraie opération majeure »

Après une première phase de rattrapage vaccinal en milieu scolaire menée en début d’année, l’Agence régionale de santé et le rectorat de Mayotte se mobilisent à nouveau pour continuer à améliorer les chiffres portant sur la couverture vaccinale chez les enfants. Ainsi, depuis le 25 septembre, une deuxième phase de campagne est menée dans les collèges du territoire.

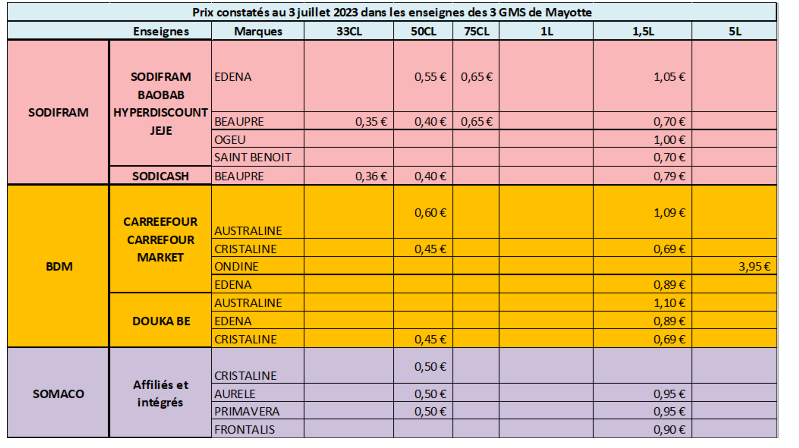

Crise de l’eau : Des contrôles plus importants dans les petits commerces

Un nouveau décret, le 27 septembre, a étendu aux supérettes de quartier le gel des prix des bouteilles d’eau. Ils y sont plafonnés à 0,75 € pour les bouteilles de 0,5 L et de 1,40 € pour celles de 1,5 l. Et gare à ceux qui comptent passer entre les mailles du filet.

S’ils ne regardent pas que ça, les agents de la Deets (direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) sont plus attentifs, ces derniers temps, aux prix des bouteilles d’eau dans les magasins mahorais. Depuis le 18 juillet, un arrêté préfectoral a gelé les tarifs (à ceux du 3 juillet) dans les grandes et moyennes surfaces, tandis qu’un deuxième datant du 27 septembre a étendu la mesure aux supérettes comme les Doukabe. C’est le cas de cette épicerie de la rue de la Briqueterie, à Cavani, qui a eu le droit à un contrôle, ce jeudi matin. Devant les journalistes, les inspecteurs ont procédé à la vérification des prix. Ils connaissaient déjà l’endroit pour être venus en tant que « client mystère », la semaine précédente. Se faisant passer pour des consommateurs lambdas, ils demandent ainsi les prix aux vendeurs quand ils ne sont pas affichés. «Pour l’instant, avec la technique du « client mystère », j’ai trouvé qu’une fois des bouteilles d’eau à deux euros dans un Douka de Sada. La gérante a été verbalisée pour défaut d’affichage, parce que l’arrêté sur les prix venait juste d’entrer en vigueur », a confirmé l’inspecteur Dominique Deloge-Jasiak, du service concurrence, consommation et répression des fraudes (CCRF). Avec ses collègues, ils assurent faire entre « 80 et 100 contrôles par semaine ».

La rumeur parfois

Déjà quand le premier décret ne concernait que les grandes et moyennes surfaces, la vigilance était de mise (même si aucune infraction n’a jamais été relevée). La préfecture de Mayotte incite, en effet, les consommateurs à relayer les prix trop élevés via l’application Signalconso pour empêcher toute spéculation. Les inspecteurs confirment qu’ils suivent les signalements et font des contrôles en conséquence. C’était le cas à Sada, même s’il a fallu pour vérifier « ratisser toute la ville ». Souvent, la Deets le reconnaît, elle est confrontée à la rumeur. Car les prix, même soumis à un gel et surtout en fonction des marques, restent élevées à Mayotte. Et les commerçants ont plutôt intérêt à les respecter, car l’addition peut vite monter. Un défaut d’affichage pour un article ou un prix excessif peut entraîner une amende de 1.500 euros. Elles peuvent mêmes s’accumuler en fonction du nombre d’articles qui ne respectent pas la règlementation.

Pour ce qui est de l’approvisionnement des rayons (souvent rapidement vidés), la Deets ne peut rien faire par contre, les inspecteurs faisant valoir qu’ils ne sont pas responsables des difficultés de transport sur l’île.

Au lycée de Pette-Terre, les jeunes sensibilisés à la qualité de l’air

Une matinée de sensibilisation au problème de la pollution de l’air a été organisée, ce jeudi, au lycée de Pamandzi. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la semaine nationale de la qualité de l’air, avec une journée spécifique qui se tient le 14 octobre de chaque année.

Même si la problématique de l’eau est omniprésente, ces derniers temps, les lycéens de Pamandzi n’ont pas voulu un autre élément tout aussi important, l’air. « L’objectif est de sensibiliser la population sur la pollution de l’air et ses conséquences sur l’environnement et la santé. Dans ce cadre, j’ai travaillé avec mes élèves des classes de 1ère spécialité dans le cadre d’un projet plus grand et aussi avec d’autres établissements, le collège de Pamandzi », indique Amina Moreau-Maandhui, enseignante de physique-chimie dans cet établissement de Petite-Terre. L’idée est de vraiment fédérer tous les établissements autour d’un thème commun, celui du développement durable. Le programme de cette matinée était à la fois très riche et varié, avec les élèves à l’animation. Certains ont parlé de l’atmosphère pour montrer que c’est une couche essentielle pour la vie sur terre. Pour montrer introduire le principe du pourquoi surveiller la qualité de l’air, d’autres élèves ont montré les catastrophes liées à cette pollution.

En parallèle, un groupe a montré de manière plus scientifique cette fois-ci le sujet en se basant sur des expériences réalisées par des élèves du primaire, des collégiens et des lycéens de 1ère. À leur niveau, les premiers ont surtout parlé des conséquences de la pollution sur l’environnement, la faune et la flore. Leurs aînés sont allés un peu plus loin dans tout ce qui relève de la mesure de la qualité de l’air. Face au public, ces derniers ont présenté également des expériences ludiques, par exemple, une bouteille qui devient bleue lorsqu’il y a une transformation chimique avec un dioxygène, en l’occurrence celui de l’air. À travers ces expériences, il s’agissait pour ces lycéens de démontrer qu’il y a des transformations chimiques qui se produisent dans l’air à partir des polluants qui sont directement émis par les activités humaines. « Il y a d’autres phénomènes de même type qui peuvent produire des polluants encore plus nocifs pour la santé humaine mais qui ne sont pas forcément visibles à l’œil nu. Dans la mesure où ils ne sont pas visibles et qu’on ne distingue pas leurs conséquences, il devient très difficile de se rendre compte de l’importance de ce sujet. »

D’autant que pour l’instant la qualité de l’air sur l’île est plutôt bonne. Cet événement s’est déroulé en partenariat avec plusieurs institutions et entreprises, dont Hawa Mayotte, qui ne dispose malheureusement pas de tous les outils nécessaires pour attester de la qualité de l’air dans l’île en temps réel. Le deuxième objectif recherché par le lycée de Petite-Terre à travers l’organisation de cette manifestation était de sensibiliser suffisamment les jeunes sur plusieurs thématiques afin qu’ils deviennent eux-mêmes des ambassadeurs de l’environnement.

Les consciences évoluent petit à petit

Globalement l’air respiré à Mayotte est très bon, nettement meilleur qu’en métropole sur beaucoup de polluants. Par contre, il existe des zones d’ombre sur l’île notamment au niveau de la zone industrielle de Kawéni. « C’est là, comme en métropole, où on va avoir une problématique liée aux particules fines. Ce sont des poussières, minuscules morceaux extrêmement fins qui restent en suspension dans l’air et qu’on peut respirer. » Les jeunes comprennent bien que l’absence d’un certain type de grosses entreprises, d’usines et autres structures sur le territoire fait que Mayotte est moins polluée que d’autres endroits de la planète. Mais il ne faut pas se réjouir pour autant car le phénomène des bouchons qui se forme quotidiennement sur certains axes routiers de l’île constituent des facteurs de développement de la pollution, c’est ce qu’on observe dans la zone industrielle de Kawéni. « Je pense que les consciences commencent petit à petit à évoluer localement car, mine de rien, il existe des phénomènes d’asthme assez présent dans le département, non quantifiables encore faute de remontée suffisante de données par la société publique. Toutefois, je dirai que ce sont des éléments de plus en plus présents à l’instar de l’hexagone et d’autres endroits dans le monde, du coup, je pense que les consciences ont commencé à bouger, à évoluer, et les gens se demandent si l’air qu’il respire est bon ou pas », note Amina Moreau-Maandhui.

« Il y a désormais une quinzaine d’apiculteurs professionnels à Mayotte »

Longtemps boudée, l’apiculture est en train de se développer à Mayotte. Mouhamadi Ambdillah, qui dirige l’exploitation Secret du Miel à Sada, revient sur les spécificités de cette pratique sur le sol mahorais et sur la nécessité de la développer afin de préserver la biodiversité de l’île. Son activité lui a permis de rejoindre le programme Leader (Liaison en actions de développement de l’économie rurale), un dispositif européen soutenant les projets à impact positif pour l’économie en zone rurale.

Produire du miel mahorais. Si l’idée a longtemps été admise comme impossible, Mouhamadi Ambdillah l’a fait. « On ne se préoccupait pas trop des abeilles, on en avait peur. Or, même si à Mayotte, ce sont des abeilles sauvages, elles peuvent être élevées », indique le technicien en production animale. Si l’idée de produire du miel à Mayotte bourdonnait dans sa tête depuis longtemps, c’est en 2015 qu’il se penche sérieusement sur la question. À ce moment-là, il enseigne au lycée agricole de Coconi. Un jour, le conseil départemental de Mayotte lui demande d’apprendre l’apiculture à ses élèves. Il se forme en autodidacte pour savoir domestiquer des abeilles locales en même temps qu’il enseigne la discipline dans son établissement.

Des abeilles sauvages à dompter

Après plusieurs essais, il arrive à concevoir des ruches adaptées aux abeilles mahoraises, et en 2020, il lance officiellement son exploitation à Sada, Secret du Miel. « Notre objectif est de produire du miel local et naturel », insiste l’apiculteur. Pour ce faire, il suffit de réussir à attirer les colonies d’abeilles sauvages dans des ruches, puis de les laisser faire. Elles produisent elles-mêmes leur cire. « L’avantage, c’est que je n’ai à ouvrir les ruches que deux fois par mois, quand en métropole, les apiculteurs y vont tous les jours », explique Mouhamadi Ambdillah. Mais dompter ces abeilles n’est pas une mince affaire : « Ici, elles sont plus agressives et désertent la ruche plus facilement. »

Le caractère sauvage des abeilles entraine, en effet, de nombreuses différences avec celles de métropole, dont les espèces sont sélectionnées afin d’optimiser la pratique apicole. Les abeilles sauvages produisent par exemple moins de miel. Mais le passionné affirme que cette faible production offre en contrepartie une meilleure qualité. « En métropole, on utilise généralement des ruches à cadres dont on extrait le miel à l’aide d’une centrifugeuse. Ce procédé altère la qualité de la récolte. Avec les abeilles sauvages, on se sert de ruches à barrettes. Pour extraire le miel, il suffit de presser le gâteau de miel qu’on aura récupéré », détaille l’apiculteur. Un procédé qui permet de récupérer un miel intact et au goût plus prononcé.

Développer la filière miel à Mayotte

Secret du Miel valorise les différents produits de la ruche, comme la cire, qui peut être utilisée en cosmétique, et la propolis, une substance résineuse récoltée par les abeilles et connue pour ses vertus anesthésiantes et antiseptiques. Mouhamadi Ambdillah regrette que l’abeille mahoraise et ses produits soient peu connues du grand public. C’est pourquoi avec Secret du Miel, il fait aussi de la sensibilisation, notamment dans les écoles. « On va dans les classes ou bien les classes viennent dans notre rucher à Tahiti Plage, et on présente ce qu’on fait aux élèves », raconte-t-il, ajoutant que les enfants, en tenue d’apiculteurs, ressortent souvent passionnés de ces ateliers.

L’apiculteur travaille également à la Chambre d’agriculture (Capam), avec comme mission de structurer la filière sur le territoire, qui commence, depuis quelques années, à se développer. « Il y a désormais une quinzaine d’apiculteurs professionnels à Mayotte, et une centaine d’amateurs », se réjouit le Mahorais, confiant pour l’avenir de la filière. « On s’est rendu compte que beaucoup d’agriculteurs avaient ce projet, car ils avaient déjà des colonies sauvages sur leur terrain. On les forme alors pour apprivoiser ces colonies sauvages et les installer dans des ruches. »

Ces activités ont valu à Secret du Miel de rejoindre le programme Leader (Liaison en actions de développement de l’économie rurale), un dispositif européen soutenant les projets à impact positif pour l’économie en zone rurale. « Cela nous a permis de financer le matériel coûteux comme les ruches et les tenues de protection », ajoute Mouhamadi Ambdillah.

« Si les abeilles disparaissaient, il nous resterait quatre ans »

Le développement de l’apiculture permet de préserver les abeilles sauvages, nécessaires à la préservation de l’environnement sur l’île. « On entend souvent de la part de la communauté scientifique que si les abeilles disparaissaient, il nous resterait quatre ans », commente le Sadois. Les abeilles permettent en effet la pollinisation des plantes : leur existence est donc primordiale pour le maintien du reste de la biodiversité. « Malheureusement, à Mayotte, on a encore le réflexe de détruire les colonies quand on en trouve sur son terrain. Il faut nous appeler quand on en trouve, et nous on vient les récupérer », alerte l’apiculteur, qui insiste sur la fragilité particulière de la présence de l’abeille sur l’île, le territoire étant réduit.

Si l’abeille est nécessaire à la préservation de l’environnement, la préservation de l’environnement est aussi nécessaire à l’abeille. La sécheresse de cette année a grandement impacté la floraison, ce qui a entrainé un grand retard dans la récolte de miel. Mouhamadi Ambdillah reste néanmoins optimiste : « On a récolté moins de la moitié de ce qu’on récolte d’habitude. Mais ce retard devrait être rattrapé d’ici décembre, avec la floraison des acacias. »

Crise de l’eau : une non-conformité détectée à Bouéni, Kani-Kéli Chirongui et Bandrélé

L’Agence régionale de santé indique, ce mercredi soir, qu’une non-conformité de la qualité de l’eau a été détecté à Choungui. « Des mesures de précaution en urgence doivent garantir la potabilité de l’eau consommée par la population. Elles doivent pallier tout risque sanitaire », ajoute l’ARS. Plusieurs villages des communes du sud de Mayotte sont concernés, à savoir ceux de Bouéni (Bouéni, Bambo-ouest, M’bouantsa, M’zouazia, Moinatrindri, Hagnoundrou, Majimeouni village), Kani-Kéli (Choungui, Kani Be, N’gouja), Chiroungi (Chirongui, Tsimkoura) et Bandrélé (Bambo-est, M’tsamoudou).

Sans indiquer pourquoi l’eau n’est pas conforme, le communiqué envoyé rappelle les gestes à adopter en cas de non-conformité. « Il est demandé à l’ensemble de la population de ce secteur de faire systématiquement bouillir l’eau avant de la boire, faire à manger ou se brosser les dents. L’ébullition permet de stériliser l’eau et d’éliminer ainsi toutes les bactéries présentes. Cette eau peut être stockée dans un récipient dédié, conservée à l’abri de la chaleur et peut être utilisée pendant 48 heures », préconise l’agence, avant de préciser qu’il y aura un suivi renforcé dans les prochains jours.