À l’occasion de la semaine nationale de la dénutrition, le Comité de liaison alimentation nutrition (Clan) propose une nouvelle action autour du thème des enrichissements nutritionnels dans le soin. Le mercredi 8 novembre, de 11h à 14h au self du centre hospitalier de Mayotte (CHM), les soignants sont conviés à une dégustation de recettes pensées pour les patients dénutris. Des plats enrichis dont la dégustation permettra au personnel de santé d’améliorer leur regard et leur adhésion à ces textures, afin de mieux prendre le patient en charge. Ce sera aussi l’occasion de rencontrer différents acteurs luttant contre la dénutrition.

La nouvelle loi changera-t-elle la donne à Mayotte ?

Très critiquée, que ce soit par la droite ou la gauche, la loi Immigration et intégration est discutée au Sénat depuis ce lundi 6 novembre. Près de 600 amendements ont été déposés, dont certains par les sénateurs mahorais, Thani Mohamed Soilihi et Saïd Omar Oili. Ils demandent notamment la fin du séjour territorialisé, qui interdit à des étrangers en situation régulière de se rendre dans un autre département français.

« Des caméras, des drones et des micros » pour le prochain Maore Stop

La troisième édition de Maore Stop a lieu le 19 novembre. Mais grande nouveauté cette année : le jeu va être filmé tout du long, comme une réelle émission. Les organisateurs ont pensé à tout pour offrir à Mayotte son premier jeu télévisé d’aventure.

C’est alors qu’il s’ennuyait avec des amis que l’idée est venue à Djenade Thestina : et si Mayotte avait son propre jeu d’aventure ? Pour la première fois cette année, Maore Stop va donner lieu à une émission. Cinq binômes vont s’affronter dans une course au départ de Bouéni. L’objectif ? Réussir à parcourir une boucle traversant l’île en auto-stop.

Il y a quatre ans, ce fan de Koh Lantah et de Pékin Express propose à ses proches de remettre la pratique du stop au goût du jour à travers un jeu. C’est la première édition d’une course à travers Mayotte, au seul moyen d’un pouce levé au bord de la route. Convaincus par l’expérience, Djenade Thestina, son ami Adjimal Badja et son petit-frère Kallifa Aboubakrine décident de faire de ce jeu un véritable projet. « Aujourd’hui, tout le monde a peur de faire du stop, les chauffeurs comme les passagers, alors qu’avant ce n’était pas comme ça », regrette le premier.

Une émission d’aventure mahoraise

C’est ainsi que Maore Stop a vu le jour sur l’île. Convaincre les gens de ne pas avoir peur en auto-stop, sensibiliser au covoiturage pour désengorger les routes et réduire les émissions de CO2 et, enfin, offrir un divertissement à Mayotte, ce sont les différents objectifs de Djenade Thestina, qui organise cet événement à travers l’association Mayotte Presta. Si l’année dernière, l’aventure des candidats pouvait être suivie sur Snapchat, les organisateurs ont redoublé d’effort pour que, cette année, le jeu soit filmé comme une réelle émission d’aventure.

« On fait tout avec nos propres moyens, plusieurs producteurs ont accepté de nous aider gracieusement pour filmer, comme Mah’art Studios et Ampire Production. Il y aura des caméras pour suivre chaque binôme, des cadreurs, des drones et des micros », décrit l’organisateur. Son équipe prépare ce tournage minutieusement et espère que les images qui en ressortiront seront d’une qualité suffisante pour que le programme puisse passer à la télévision.

Des épreuves pour plus de divertissement

Pour que le divertissement soit total, les candidats, qui ne choisissent pas leur binôme, ont été soigneusement choisis à la suite d’un appel à candidature en septembre, qui a remporté un franc succès. « On a même reçu beaucoup des demandes à participer une fois qu’on avait déjà choisi les candidats », constate Djenade Thestina.

Des épreuves auront également lieu à chaque étape de la course. « L’année dernière, les candidats avaient par exemple dû préparer un tacos et l’offrir à un passant qui devait finir de le manger pour que le binôme puisse repartir », se souvient le Mahorais. Cette année, les organisateurs ont décidé de proposer des épreuves plus spectaculaires que ce qui avait pu avoir lieu jusqu’ici. Car les ambitions pour Maore Stop ne font que commencer. L’organisateur aimerait à terme obtenir des financements, organiser des éditions spéciales « associations », « cocos », ou même « élus ». Et même, pourquoi pas, décliner ce jeu dans l’ensemble de l’océan Indien…

Trophées de l’environnement : Cinq établissements scolaires particulièrement impliqués

Événement de la Somapresse (société éditrice de Flash Infos et Mayotte Hebdo), les Trophées de l’environnement mettent en valeur les actions et les acteurs qui œuvrent dans ce domaine si important sur l’île aux parfums. Jusqu’au dimanche 19 novembre, vous pouvez voter sur le site environnement.yt. Qu’ils soient écoles, collèges ou lycées, nos cinq nommés se sont démarqués grâce à leurs initiatives cette année.

Une journée verte au lycée de Sada

Le lycée polyvalent de Sada a organisé une journée verte en début d’année, axée sur la collecte de déchets et la sensibilisation aux questions environnementales.

Dans le cadre de sa commission écologique, le lycée de Sada, qui est éco-labellisé, a organisé une journée dédiée à la protection de l’environnement en janvier dernier. Cet événement s’est organisé en deux temps, notamment avec les élèves de deux classes de seconde. La matinée était dédiée au nettoyage du lycée et de ses alentours. Les élèves sont allés jusqu’à la mangrove où ils ont pu être sensibilisés à la gestion des déchets et aux conséquences des dépôts sauvages de détritus. “Les élèves ont ramassé une quinzaine de gros sacs poubelle de déchets ainsi que des encombrants, le tout sous la pluie”, raconte Ahmadou Fall, professeur de documentation et de l’option “média”, ainsi que membre de la commission écologique du lycée. Pendant ce temps, les élèves suivant l’option “journalisme” ont couvert l’événement et réalisé un reportage vidéo sur cette journée.

Après la collecte, une exposition sur la protection de l’environnement et les conséquences de la pollution attendait les élèves au centre de documentation et d’information (CDI). Il y avait ainsi plusieurs dessins réalisés par des élèves, ainsi que des poèmes. “Les lycéens étaient très intéressés par ce projet. Ils étaient à la fois porteurs et acteurs de cette journée”, observe Ahmadou Fall.

Les élèves du collège de Passamaïnty mobilisés pour protéger le lagon

Le collège de Passamaïnty a participé l’année dernière à un projet de lutte contre les microplastiques et cette année, des élèves de troisième vont devenir des ambassadeurs du lagon.

Durant l’année scolaire 2022-2023, les élèves du collège de Passamaïnty ont participé au dispositif de science participative du projet Plasma, financé par le Parc naturel marin de Mayotte, qui a pour but d’évaluer le problème de la pollution aux microplastiques du lagon et d’en trouver l’origine. Accompagnés par une équipe de scientifiques, les élèves ont réalisé des prélèvements d’eau des rivières pour évaluer leur teneur en microplastiques. Ils ont également longé les rivières afin d’observer les comportements qui pouvaient entraîner la présence de ces particules de plastique. Puis en juin, les élèves ont pu présenter le résultat de leur travail et leurs techniques d’enquête au public lors d’une présentation.

Mais les actions du collège ne s’arrêtent pas là. Dans le cadre du projet « Veza Shisiwa Yaho (Aime ton île) », 33 élèves de troisième vont aller à la découverte du lagon afin de mieux connaître la biodiversité marine locale. L’objet de ce projet est de sensibiliser les élèves au respect de l’environnement. “L’objectif est de donner aux élèves des projets concrets pour qu’ils vivent vraiment la chose”, affirme Julie Rodrigues, enseignante d’EPS responsable du projet. La SVT et l’EPS seront entremêlées à travers ce programme, qui a pour but de faire des élèves des ambassadeurs du lagon. Ils seront par exemple initiés à la plongée sous-marine et feront un bivouac tortues avec les Naturalistes. Les élèves rendront compte de ce projet lors de la Journée de l’environnement organisée par le collège, en fin d’année.

Un conte sur la gestion des déchets à l’école M’tsahara plateau

L’école de M’tsahara plateau mène différentes actions pour sensibiliser les élèves à l’environnement. Les élèves de CM2 de la classe de Bina Toilabati ont notamment écrit un conte sur la gestion des déchets.

L’école de M’tsahara plateau, un village de la commune de M’tsamboro, a le label E3D (École ou Établissement en Démarche globale de Développement Durable). Celui-ci est délivré grâce à différentes activités. “On fait du tri, de la gestion des déchets, un jardin avec un potager. On a participé à la Fête de la science avec mes élèves de CM2, qui était sur le thème du réchauffement climatique”, détaille Bina Toilabati, enseignante. Avec sa classe, elle a également fait plusieurs sorties pour découvrir la flore et la faune de Mayotte, notamment une avec le Parc Marin. Ils ont également réalisé des herbiers ou encore transformé des bouteilles en plastique en objets.

Mais surtout, les élèves de la classe de CM2 ont écrit un conte inspiré de toutes leurs activités autour de la préservation de l’environnement et du conte de Saziley. Un roi qui marie sa fille décide de donner un grand repas, avec des boissons en bouteille plastique. Les déchets jetés par les convives se transforment alors en oiseaux qui attaquent le village. Le problème se déplace de générations en générations jusqu’à ce que la population comprenne qu’il faut mieux gérer les déchets. Le conte a été écrit en français et en shimaoré pour que tous les membres de la famille puissent être sensibilisés au tri des déchets. Ce projet est de nouveau lancé pour l’année scolaire 2023-2024.

L’école élémentaire de M’roalé sensibilise les enfants à l’agriculture

Dans la commune de Tsingoni, l’école de M’roalé enseigne aux enfants, grâce à des visites dans des exploitations agricoles, les différentes étapes de production des fruits et légumes.

Mieux comprendre d’où vient notre nourriture : c’est ce que veulent inculquer les élèves avec le projet “De la terre à l’assiette” à l’école élémentaire de Mroalé. Un programme qui est composé en plusieurs parties. Les différentes classes de l’école rencontrent des agriculteurs afin de comprendre les différentes étapes de production des fruits et des légumes. “On leur explique tout le processus : l’année dernière ils ont pu voir comment on effectuait les semences, puis les pépinières, enfin, toutes les étapes pour que les fruits et légumes arrivent à terme”, explique Inchati Mroivili, secrétaire de l’association des parents d’élèves de M’roalé, qui collabore avec l’école sur ce projet. L’année dernière, les enfants ont aussi pu visiter un élevage de poules et apprendre comment elles étaient nourries et la façon dont les œufs éclosent. Si la dernière étape devait consister à mettre en pratique les leçons apprises, les élèves n’ont pas pu réaliser le jardin qui devait clôturer ce projet.

Le projet est reconduit cette année. Pour s’adapter à la crise de l’eau, l’école tente de trouver une petite parcelle dans un jardin scolaire déjà existant. “Le but est de sensibiliser à l’alimentation, mais aussi à l’environnement en mettant en valeur les métiers de l’agriculture et la consommation biologique. On veut que les enfants réalisent qu’ils peuvent planter eux-mêmes les fruits et légumes avec leurs parents”, détaille Inchati Mroivili.

Le lycée de Petite-Terre protège l’environnement sur différents fronts

Entre panier de basket-ball collecteur de déchets et opération de sensibilisation à la qualité de l’air, le lycée situé à Pamandzi sait innover en matière de protection de l’environnement.

Le lycée de Petite-Terre dispose d’un nombre important d’éco-délégués qui s’emploient à trouver des solutions au problème des déchets en participant, entre autres, au nettoyage des abords de leur établissement. L’un de ces élèves a inventé un panier de basket-ball destiné à coller les déchets jetés par les plus sportifs de ses collègues. Il faut dire que le lycée situé à Pamandzi sait s’investir dans la préservation de l’environnement. En 2022, sous l’impulsion d’un professeur de biologie et de physique, certains élèves ont été initiés aux techniques de bouturage et à la reproduction de plantes diverses et variées dans un but affiché de préservation de leur environnement. Également l’année dernière, en novembre, à l’occasion de la Fête de la science, les élèves du lycée ont accueilli en visioconférence Jamy Gourmaud, le fameux présentateur de l’ex-émission “C’est pas Sorcier”, diffusée pendant longtemps sur France 3, mais également l’astrophysicien Hubert Reeves. Le premier a permis d’échanger sur les volcans, notamment le Fani Maoré qui a fait l’objet d’une de ses émissions en 2021. Enfin, le jeudi 12 octobre, le lycée a accueilli une matinée de sensibilisation au problème de la pollution de l’air, dans le cadre de la semaine nationale de la qualité de l’air. “L’objectif est de sensibiliser la population sur la pollution de l’air et ses conséquences sur l’environnement et la santé”, indiquait dans nos colonnes, Amina Moreau-Maandhui, enseignante de physique-chimie au lycée de Pamandzi et référente de la Fête de la science.

D’année en année, le lycée de Petite-Terre se dote d’outils modernes afin de mieux respecter l’environnement. Ainsi, un effort particulier est porté à la diminution de la consommation énergétique, les climatiseurs étant systématiquement éteints après les cours. Sur le plan écologique, on note également une grande surface accueillant des panneaux photovoltaïques.

Crise de l’eau : La manifestation de ce lundi laisse les organisateurs sur leur soif

Les révoltés de la crise de l’eau à Mayotte ont manqué l’appel à manifester du collectif « Mayotte a soif » de ce lundi matin, place de France à Dzaoudzi. Les organisateurs promettent de ne rien lâcher tant que l’État n’aura pas entièrement assumé ses responsabilités.

De la crise de l’eau à Mayotte, il en a encore été question, ce lundi matin, à Dzaoudzi, avec le collectif « Mayotte a soif ». Son appel à manifester sur la nouvelle place de France (ancien parc du bicentenaire de la Révolution française) a plutôt fait plouf. Un échec qui s’explique par différentes raisons, en premier lieu le déploiement par le préfet délégué du gouvernement à Mayotte, d’un important dispositif de sécurité avec des forces de gendarmerie tout autour du lieu indiqué pour accueillir la manifestation. Des forces disproportionnées au regard de la dizaine de personnes ayant répondu à l’appel. Des gendarmes, il y en avait à la sortie du quai Issoufali, devant l’ancien hôpital (bloquant l’accès à la case Rocher et à la résidence du préfet), mais également devant le détachement de la marine nationale aux abords des locaux abritant le cabinet préfectoral. De quoi attiser la colère de certaines personnalités politiques, des usagers de la barge et des passagers des navettes qui relient Mayotte et Anjouan. Une sexagénaire interroge : « C’est à se poser sérieusement des questions sur la gestion de cette île. Il y a des barrages et des poubelles en feu au carrefour de Combani où il n’y a aucune force déployée pour sécuriser la population. Et ici, les autorités concentrent un nombre démesuré de gendarmes et de moyens pour cantonner quoi au juste ? Juste dix manifestants ? Et à Paris, le gouvernement va dire qu’il maîtrise la situation à Mayotte alors que la crise de l’eau s’aggrave jour après jour, que des enfants tombent malades pour avoir bu l’eau du robinet. Tout ça n’honore pas la France ! » Devant les représentants de la presse locale et nationale venus couvrir l’événement, c’est Racha Mousdikoudine, la porte-parole du collectif qui laisse libre court à son verbe. « Cette manifestation symbolise pour nous la liberté d’expression, sachant qu’en parallèle, notre collectif a engagé des actions en justice ouvertes à toute la population de l’île, en sachant qu’elles n’iront pas toutes devant le juge, nous en avons conscience. Exercer notre droit d’expression, c’est montrer notre colère aujourd’hui devant le manque chronique d’eau sur le territoire. » Elle promet que son association n’aura de relâche tant que l’État n’aura pas consenti à assumer ses responsabilités vis-à-vis des Mahorais sur cette question.

« C’est à ce moment-là qu’on attend les élus »

Le choix d’organiser une telle manifestation loin d’un centre urbain, un premier jour de la semaine, la conviction que l’État est dépassé par l’ampleur de la crise de l’eau au point qu’il est dans l’incapacité de l’endiguer sont autant d’autres explications avancées qui font que très peu de personnes ne se sont mobilisées pour cette marche à Dzaoudzi. Gonflée à bloc, Racha Mousdikoudine préfère elle égrener les conséquences du manque d’eau sur la santé des Mahorais et n’hésite pas à fustiger l’attitude des élus mahorais qui savent, selon elle, appeler la population à voter pour eux, mais jamais à faire corps devant des problèmes communs jusqu’à ce qu’il soit trop tard. « C’est à ce moment-là qu’on les attend plutôt que de chercher des bouc-émissaires pour se soustraire de leurs responsabilités. » Elle fait le parallèle avec l’insécurité qui n’a cessé de croître depuis 1996 sans que nul n’ait réagi, société civile comme autorités, jusqu’à ce que les violences s’invitent dans les chaumières. « Ce serait important que même ceux qui disposent d’eau chez eux viennent exprimer leur solidarité à leurs compatriotes qui n’en n’ont pas. On oublie trop souvent que 30 % des habitants de Mayotte sont des femmes (seules) isolées, avec trois ou quatre enfants et qu’elle doit laisser seuls pour aller chercher de l’eau », poursuit-elle. Pour elle, outre l’impact sur sa santé, sur sa vie professionnelle à laquelle elle doit renoncer, cette situation aura indéniablement des répercussions sur la santé et la scolarité de ses enfants.

Autre personne présente sur la place de France à réagir devant la presse, Daniel Zaïdani, conseiller départemental en exercice dans le canton de Pamandzi et ancien président du conseil départemental de Mayotte (2011-2015). Ancien militant actif de l’association « Oudaïliya haki za wamaoré » (défense des droits des Mahorais), il a fait part de sa conviction selon laquelle « cette mobilisation est juste, justifiée et nécessaire. Il y a une nécessité à mettre les autorités face à leurs responsabilités et leur rappeler du besoin absolu de fournir de l’eau au plus grand nombre. Il est de plus en plus incompréhensible d’accepter de se retrouver devant cette incompréhension pour une problématique connue depuis 2016. Dans ma jeunesse, chaque habitation mahoraise avait sa réserve d’eau, certains au sol, d’autres en hauteur, mais dans tous les cas, c’était la norme de la construction à Mayotte ». Au Le conseiller départemental du canton de Pamandzi explique qu’au retour de ses études en métropole, il a compris qu’il n’est plus que nécessaire sur l’île d’avoir de tels dispositifs chez soi parce que les autorités compétentes ont la capacité de fournir de l’eau tout le temps, à tout le monde. « On voit bien 25 ans plus tard que ce n’est plus le cas. Il y a donc nécessité de revoir cela. Il clair aujourd’hui que l’État a failli, cette crise a démarré dans le sud de l’île en 2016, et à présent, elle touche gravement la Petite-Terre aussi », indique-t-il, regrettant le temps pris pour la troisième retenue collinaire ou les travaux de l’usine de dessalement de Pamandzi. Pour Kira Ada Colo, ancien assistant parlementaire européen, « il est dommage et dommageable pour la société mahoraise quand on sait que depuis sept ans au moins les signes précurseurs de ce problème ont été dévoilés. Malheureusement, la décision publique ici à Mayotte, en général et plus particulièrement sur cette question de l’eau, a tendance à subir un laxisme à tous les niveaux, depuis le gouvernement à Paris jusqu’aux collectivités locales. Personne ne bouge pour régler les problèmes qui frappent les Mahorais ».

Malgré l’actualité de la crise, le collectif Mayotte à soif n’envisage pas de reconduire à nouveau cette manifestation avant l’année prochaine. Racha Mousdikoudine estime en effet que les vacances de fin d’année approchant, les préoccupations des usagers portent sur d’autres directions. En revanche, elle et ses collègues comptent privilégier les réunions et vidéo-conférences pour poursuivre le traitement des plaintes exprimées par la population, notamment les factures exorbitantes adressées à certains usagers alors qu’il n’y a pas d’eau au bout du robinet.

Des retenues collinaires à 7% et 6% de leurs capacités

Alors que la saison des pluies annoncée comme « classique » arrive bientôt, le niveau des retenues collinaires approche lui de la fin. Le dernier Cons’eau transmis par la préfecture de Mayotte confirme que celui de Combani est à 7% de ses capacités et à Dzoumogné à 6%. La production d’eau potable ne dépend pas que des retenues (il y a le captage des rivières, les forages et l’usine de dessalement de Petite-Terre). Des travaux en urgence, comme la recherche de fuites, sont menés en ce moment pour approvisionner suffisamment l’île, mais ce sera très compliqué à faire sans l’aide de la pluie. Ce lundi par exemple, la consommation atteignait 26.582 mètres cube, elle est de 42.000m3 en période hors coupures.

Basket-ball : Kawéni et M’tsapéré en finale de Coupe de France ce samedi

Passamaïnty, Cavani, Kawéni, M’tsapéré, les finales locales de la Coupe de France de basket seront remportées quoi qu’il arrive par des clubs de Mamoudzou, ce samedi 11 novembre, au gymnase de M’gombani. En effet, chez les garçons, on retrouve le tenant du titre, le BC M’tsapéré, face à l’Étoile bleue de Kawéni (photo : image d’archives) à 17h. Cette dernière a l’occasion de prendre sa revanche après la demi-finale de championnat perdue sur son terrain et après avoir éliminé le TCO Mamoudzou et le Gladiator de Doujani aux tours précédents de la coupe. Pour le Basket club de M’tsapéré (BCM), ça a été plus compliqué en raison d’une fin de match litigieuse comme l’ont rapporté nos confrères de Mayotte La 1ère. Un trois-points du Vautour club de Labattoir, qui aurait permis l’égalisation, n’a pas été validé par les arbitres, le mercredi 1er novembre, lors de la demi-finale (85-82).

Côté filles, le Fuz’Ellipse de Cavani et le Magic basket de Passamaïnty ont sorti respectivement le BC Iloni et le Chicago club de M’gombani, au cours des demi-finales. Elles s’affronteront à 14h avec l’avantage de l’expérience pour les joueuses de Cavani, qui ont remporté le titre en 2022.

Le capitaine Olivier Le Bizec prend officiellement ses fonctions

Depuis le mois d’août, la gendarmerie de Mayotte a vu son commandement remanié. Outre le général Lucien Barth, qui a pris le commandement sur tout le territoire, il y a aussi la compagnie de la gendarmerie de Koungou qui est passée aux mains du capitaine Olivier Le Bizec (photo : Gendarmerie de Mayotte). Sa prise de commandement officielle est intervenue, ce vendredi 3 novembre, à la brigade de Koungou. Remplaçant le chef d’escadron Laurent Seurin, qui a rempli en tout premier ce rôle, il occupe ici un poste important de la gendarmerie mahoraise. En effet, il a sous ses ordres les brigades de Koungou, M’tsamboro, Sada, M’zouazia, Dembéni et Pamandzi, la brigade de recherches (BR) et le peloton de surveillance et d’intervention (PSIG) de Koungou, avant que les futures brigades de Bandraboua et Tsingoni ne les rejoignent.

Âgé de 44 ans, Olivier Le Bizec est entré en gendarmerie en 2000. Après sa formation en école de sous-officier, il est affecté à l’escadron de gendarmerie mobile d’Orange (84). De 2006 à 2014, il sert successivement en Guadeloupe, puis au sein des compagnies de gendarmerie départementale de Dunkerque (59) et Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. En 2014, il réussit le concours d’officier de gendarmerie. En 2016, à l’issue de sa scolarité à l’école des officiers de la gendarmerie nationale à Melun (77), il prend le commandement du peloton d’intervention de l’escadron 22/3 du Havre (76). En 2020, il rejoint la compagnie de gendarmerie départementale de Saint-Quentin (02) en tant que commandant en second.

Une discussion fructueuse sur le taux d’indexation entre le ministre et l’intersyndicale

Le 2 novembre, l’intersyndicale CFTC, CGC, FSU Mayotte, UD FO, UI CFDT, UNSA, SUD-Solidaires a été reçue par le ministre délégué chargé des Outre-mer, Philippe Vigier. Cette rencontre avait pour objet la question de l’augmentation du taux d’indexation des salaires. Il s’agit en effet d’une demande régulière des syndicats. Pour rappel : le taux d’indexation sur les salaires des fonctionnaires à Mayotte est de 40% tandis qu’il est de 53% à La Réunion. « Les difficultés de vie propres à Mayotte dont nul département y compris ultra marin peut dire qu’elles sont de même intensité, nous ramènent vers cette revendication », spécifie l’intersyndicale, dans le compte-rendu de cette entrevue, qui estime que cette revalorisation est une condition au maintien des services publics sur l’île, à l’attractivité du territoire et à la fidélisation des titulaires. Le ministre a confirmé son engagement dans le sens d’une augmentation de ce taux. « Il a réitéré ses propos sur les ‘’différences de rémunération entre Mayotte et les territoires ultra-marins qu’il faut revoir’’ et sur le fait que ‘’le territoire mérite d’être soutenu pour combler les différences’’ », se réjouit la réunion de syndicats, qui restera néanmoins attentive aux actes qui suivront, le ministre ayant indiqué qu’il n’y aura pas d’élément d’arbitrage fin novembre sur cette question qui est interministérielle. « Pour la première fois depuis 2016 […] un ministre des Outre-mer envisage de revoir le taux d’indexation […]. Ceci est en soi un progrès même si nous serons attentifs à ce que les actes suivent. D’ici janvier 2024, l’intersyndicale remobilisera les agents publics si les choses n’évoluent pas », déclare-t-elle.

Le mécano du thonier jouait les mules pour faire passer du cannabis

Un ressortissant malgache, employé comme graisseur de machines à bord d’un thonier, a été condamné, ce vendredi après-midi, à deux ans de prison pour avoir participé à un trafic de drogues entre Mayotte, La Réunion et Madagascar. Le 27 octobre, une cinquantaine de gendarmes ont fouillé son bateau et découvert 47 kilogrammes de cannabis.

Trophées de l’environnement : Parmi les cinq nommés, qui sera la personnalité de l’année ?

Événement de la Somapresse (société éditrice de Flash Infos et Mayotte Hebdo), les Trophées de l’environnement mettent en valeur les actions et les acteurs qui œuvrent dans ce domaine si important sur l’île aux parfums. Jusqu’au dimanche 19 novembre, vous pouvez voter sur le site environnement.yt. Dans les portraits proposés aujourd’hui, découvrez cinq personnalités marquantes de l’île.

Manuella Grimault développe l’éducation à l’environnement

Biologiste marine de formation, Manuella Grimault est à la tête du réseau d’éducation à l’environnement et au développement durable de Mayotte (EEDD 976), qui se restructure de fond en comble cette année.

Manuella Grimault est directrice du réseau d’éducation à l’environnement et au développement durable de Mayotte (EEDD 976), depuis janvier dernier et la prise d’indépendance du réseau créé en 2015, qui était une branche de l’association Mayotte Nature Environnement (MNE). La jeune femme a donc travaillé cette année à la restructuration du réseau qui regroupe des associations, des scolaires, des entreprises et toutes sortes d’acteurs. “On a tout lancé cette année”, dit-elle avec enthousiasme, en pensant par exemple à la mallette pédagogique sur les tortues marines qu’EEDD 976 a inaugurée en mai, aux rencontres mensuelles entre les différents membres ou encore aux séminaires d’éducation à l’environnement qu’elle anime. “Cette nouvelle phase pour EEDD 976 est très positive, on a beaucoup de projets en partenariat, c’est très enrichissant. C’est challengeant et très intéressant de travailler à trouver un équilibre environnemental tout en respectant la culture et les traditions mahoraises”, se réjouit la directrice.

Arrivée en 2017 à Mayotte pour travailler pour Mayotte Nature Environnement, dont elle est devenue la directrice jusqu’à prendre la tête d’EEDD 976, Manuella Grimault est sensible aux questions environnementales depuis son plus jeune âge. “Je trouve que les gens ne sont pas assez au courant. Pour moi, c’est primordial que les gens aient accès à la connaissance pour pouvoir faire des choix en toute connaissance de cause concernant l’environnement”, déclare-t-elle. Après avoir suivi une formation en biologie marine, Manuella Grimault s’est dirigée vers l’éducation à l’environnement et n’a travaillé que pour des associations jusqu’ici.

Émilien Dautrey veut élargir les horizons du Gepomay

Directeur du Groupement d’études et de protection des oiseaux de Mayotte (Gepomay), Émilien Dautrey a toujours travaillé pour protéger la biodiversité. À Mayotte, il se réjouit de voir son association élargir ses compétences, notamment cette année.

Émilien Dautrey est arrivé au Gepomay en 2017, alors que l’association ne comptait que trois salariés. Depuis, elle a bien grandi : ils sont désormais onze à former une équipe soudée. Le directeur se réjouit que la moitié de cette équipe soit mahoraise. “C’est nécessaire pour la durabilité des actions, car on sait tous qu’il y a du turn-over avec les métropolitains”, constate-il. Si à son arrivée, le Gepomay s’occupait exclusivement de la protection des oiseaux, l’association a quelque peu élargi ses horizons. “Cette année, on est devenu gestionnaire de deux sites du Conservatoire du littoral, ce qui était vraiment un de mes objectifs en tant que directeur”, se réjouit Émilien Dautrey, dont l’association gère désormais l’arrière mangrove de la baie de Bouéni et le lac Karihani.

Le Gepomay a également multiplié ses collaborations avec des collectivités et mené à bien le projet européen Life Biodiv’Om pour protéger le crabier blanc. “Il arrivera à sa fin au début de l’année 2024, et je suis très content car on a atteint tous les objectifs. La population de crabiers blancs a beaucoup augmenté en cinq ans, c’est un beau résultat.”

Émilien Dautrey est ingénieur agronome de formation, puis il s’est spécialisé en écologie. Avant d’intégrer le Gepomay, il a travaillé sur plusieurs espèces comme les girafes au Kenya, les pollinisateurs sauvages en France métropolitaine ou encore les pélicans frisés au Monténégro.

Houdjati Ridjali au cœur de la préservation des cours d’eau de Bandrélé

Présidente de l’association 976 sud prévention depuis 2018, Houdjati Ridjali est une femme engagée à la tête d’une structure qui œuvre à la préservation des rivières et des mangroves.

Créée en 2017, l’association 976 sud prévention mène ses actions dans la commune de Bandrélé, de Hamouro jusqu’à M’tsamoudou. Houdjati Ridjali, qui s’intéresse aux enjeux environnementaux depuis son plus jeune âge, en a pris la présidence en 2018. La préservation de l’environnement prend une place importante dans le travail de l’association, qui fait également de la prévention sur la sécurité routière par exemple. Elle préserve notamment les sites touristiques de l’écomusée du sel et Musicale plage grâce à des collectes de déchets. Depuis janvier 2022, Houdjati Ridjali, avec les membres de son association, mène des campagnes de sensibilisation auprès des pêcheurs et des habitants sur la préservation de la mangrove. En effet, certains d’entre eux ouvrent d’autres passages que ceux déjà existants, ce qui a notamment pour conséquence des fortes remontées d’eau à marée haute, qui viennent inonder certaines habitations.

“Mon rêve est de faire connaître l’association au niveau national et international grâce à toutes les actions que nous avons menées jusqu’ici”, confie la présidente, qui ajoute qu’elle dédie ses ambitions professionnelles et sa gouvernance à cet objectif, notamment en restant à l’écoute des gens et en allant à leur rencontre.

Ali Madi s’est engagé à sauver les pollinisateurs

Le président de la Fédération mahoraise des associations environnementales (FMAE), Ali Madi, est engagé depuis de nombreuses années dans la défense de l’environnement. Avec la FMAE, il a notamment travaillé cette année sur les pollinisateurs de Mayotte.

La Fédération mahoraise des associations environnementales (FMAE) s’est vue confier le Plan national d’actions (PNA) en faveur des insectes pollinisateurs et de la pollinisation à Mayotte. Cette année, elle a donc développé les projets autour de cette mission, sous la présidence d’Ali Madi. “Il y a deux ou trois ans, je me suis mis dans l’idée de sauver et de valoriser les pollinisateurs mahorais, particulièrement les abeilles à travers la FMAE”, écrivait-t-il, sur ses réseaux sociaux, il y a un an.

Ainsi, cette année, plusieurs dizaines d’apiculteurs ont été formés par l’association d’Ali Madi, qui a également créé un rucher pédagogique à Coconi. Le premier d’une longue série, comme l’espère la fédération. Le Mahorais s’investit particulièrement dans la sauvegarde des abeilles, papillons et autres pollinisateurs. Avec la FMAE, il a également mis en place un programme de suivi photographique des insectes pollinisateurs (Spipoll), auquel le public peut participer : il s’agit de photographier pendant un certain temps les insectes qui viennent butiner à une même fleur pour pouvoir mieux étudier les pollinisateurs.

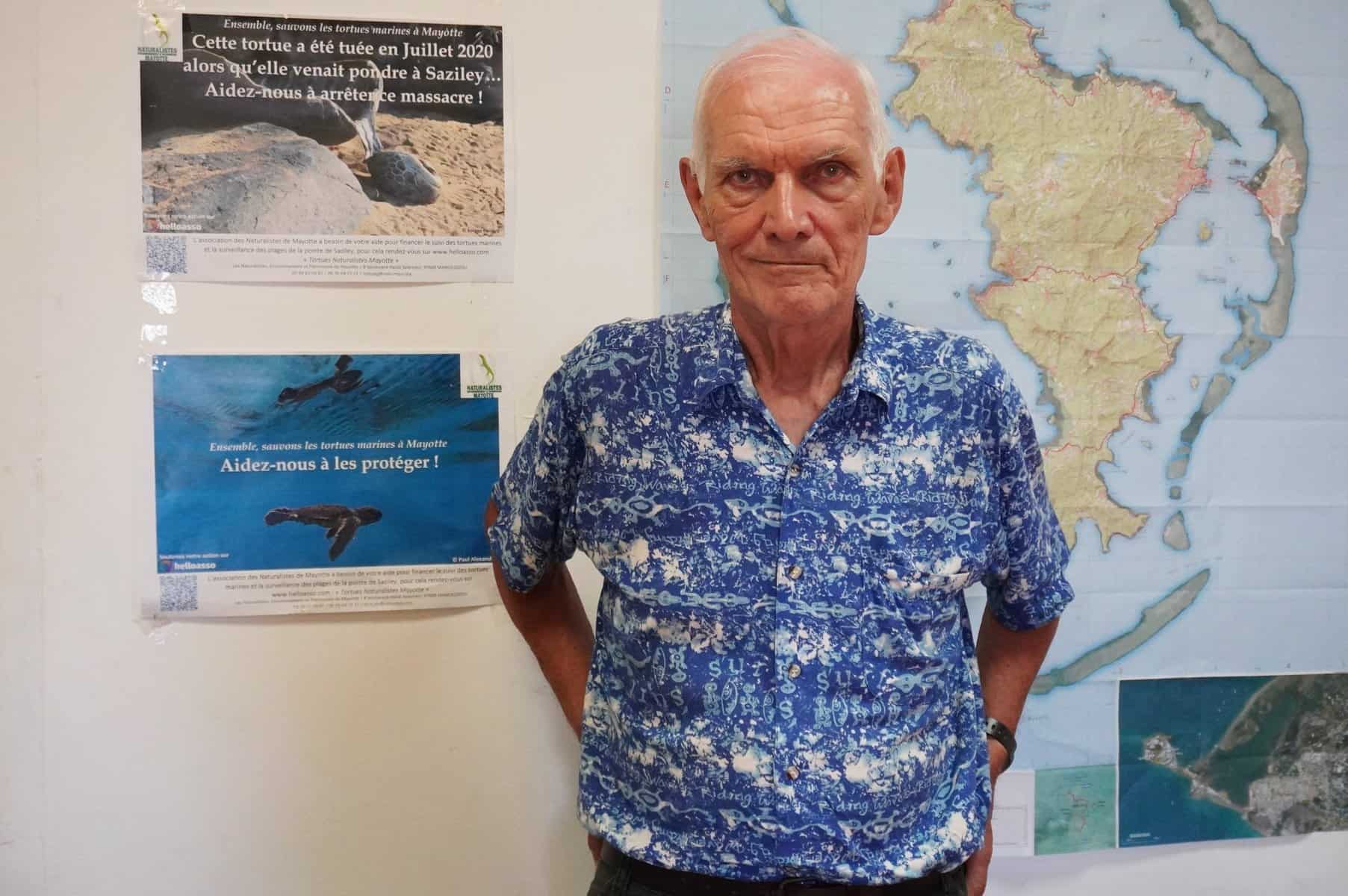

Michel Charpentier, toujours dévoué à la nature

Président de l’association Les Naturalistes de Mayotte depuis plus de quinze ans, Michel Charpentier, a, comme chaque année, grandement contribué à la protection de l’environnement sur l’île.

Retraité de l’Éducation nationale, Michel Charpentier est présent depuis plus de vingt ans à Mayotte et s’est donné pour mission d’éduquer et de sensibiliser à la protection de l’environnement et au développement durable. Cette année, avec les Naturalistes de Mayotte, association au sein de laquelle il travaille depuis le début des années 2000 et dont il est le président depuis plus de quinze ans, il a notamment travaillé sur le lancement de la revue Gecko, qui a comme ligne éditoriale d’informer sur la biodiversité du Sud-Ouest de l’océan Indien, dont il est directeur de la publication. « Il y a un objectif de transmission de connaissances par l’intermédiaire des experts, de scientifiques ou de gestionnaires d’espaces naturelles », expliquait ainsi le président de l’association dans nos colonnes le mois dernier.

Pendant ces nombreuses années d’investissement, Michel Charpentier a toujours eu à cœur de sensibiliser l’ensemble de la population mahoraise à la connaissance de la biodiversité de Mayotte, afin de transmettre son objectif de protéger l’île. C’est ainsi que cette année, par exemple, les Naturalistes ont mis en place les Villages nature environnement, qui permettent d’enseigner aux scolaires un certain nombre de connaissances sur l’environnement.

Le sacre du dauphin « Miki » à Dzaoudzi-Labattoir

C’est une succession en douceur qui a eu lieu aux commandes de la municipalité de Dzaoudzi-Labattoir ce samedi matin. Mikidache Houmadi, dauphin désigné depuis plusieurs années de Saïd Omar Oili, prend les rênes de la commune avec la lourde tâche de parachever l’œuvre de son maître à penser. Dimanche, une autre élection a acté l’arrivée d’Archadi Abassi, élu de Pamandzi, à la tête de la communauté de communes de Petite-Terre (voir encadré).

Très attendu depuis le 25 septembre et l’élection de Saïd Omar Oili au poste de sénateur, l’événement a finalement eu lieu samedi matin. L’ancien président du conseil général de Mayotte a cédé son fauteuil de maire de Dzaoudzi-Labattoir à son premier adjoint et disciple Mikidache « Miki » Houmadi, au cours d’une élection réservée aux conseillers municipaux. En effet, en raison des dispositions de la loi sur le non-cumul des mandats politiques, le nouveau sénateur était contraint de renoncer à la fonction de premier magistrat de la ville. Un événement en grande pompe était organisé dans la salle des fêtes de l’ACL, en arrière de l’hôtel de ville, en présence d’un parterre d’élus locaux, de femmes et hommes politiques de tous bords (le président du conseil départemental, Ben Issa Ousséni, le sénateur Thani Mohamed Soilihi, le président de l’association des maires de Mayotte (AMM), Madi Madi Souf, le président de la Cadema, Rachadi Saindou, pour ne citer que ceux-là) des notables de la ville, un grand public composé de militants et sympathisants du Néma (Nouvel élan pour Mayotte, la formation de Saïd Omar Oili), mais aussi des employés de la municipalité.

Plus qu’un simple passage de témoin entre les deux hommes, cette cérémonie se voulait avant tout « le sacre de Miki », en récompense pour sa loyauté, sa fidélité et son partage de conviction avec son mentor. Des éléments de langage que l’un et l’autre reprendront d’ailleurs dans leurs allocutions respectives au cours de cette cérémonie de succession. Il faut dire que cette succession était préparée de longue date et ne fut qu’une simple formalité administrative, juridique et protocolaire, en ce sens qu’il consacre la continuité de l’ère Oili dans la commune de Dzaoudzi-Labattoir et l’intercommunalité de Petite-Terre. Sous la présidence du maire sortant, la séance a démarré avec un certain retard, ce samedi matin, par la démission officielle du maire sortant, l’énoncé des 33 membres du conseil municipal, suivi de la lecture de l’ordre du jour : élection d’un nouveau maire, de ses adjoints et des représentants à divers organismes. S’en est suivie la séquence élection proprement dite avec la candidature de Mikidache Houmadi présentée par un autre conseiller municipal Néma. Le président de séance demande alors s’il y a une autre candidature de l’opposition. À la surprise générale, Zaoudjati Soumaïl (qui siège au sein de l’opposition MDM-Tanafou) commence par se déclarer candidate pour ensuite expliquer à l’assistance qu’elle se désistait au profit de l’unité de Dzaoudzi-Labattoir afin d’éviter les déchirements non constructifs constatés dans d’autres communes de Mayotte.

Poursuivre l’aventure

Il est à constater que le MDM était de toute manière réduit à peau de chagrin depuis les derniers scrutins, victime des luttes d’égo et des appétits politiques entre ses différents dirigeants. Saïd Omar Oili annonce alors qu’il va être procédé à l’élection du nouveau maire au scrutin secret. C’est donc sans surprise que Mikidache Houmadi l’a emporté à l’issue du dépouillement total des 30 voix. Dans un discours fleuve empreint d’émotions, « S2O » a rappelé les vingt années de parcours accomplies avec son successeur (depuis sa présidence du conseil départemental en 2004). Illustrant cette complicité, il a lancé à son dauphin : « il a été dit que je te trahirais un jour, si ceci est une trahison, alors qu’elle le soit ». Il a retiré ensuite sa cravate tricolore pour la mettre au cou du nouveau maire sous les applaudissements nourris de l’assistance. L’ancien maire a demandé à l’ensemble des agents de la commune de Dzaoudzi-Labattoir d’acter le changement de chef et de servir son successeur aussi bien qu’ils l’ont servi lui. « Il te revient maintenant de construire la nouvelle DZ (Dzaoudzi-Labattoir), construire la suite de cette aventure que nous avons démarré ensemble », lui a fait remarquer celui reste cependant simple conseiller municipal.

Ainsi consacré premier magistrat de la ville, l’ancien dauphin « Miki » a eu une pensée particulière pour ses deux parents « disparus trop tôt » et qui n’ont pu assister à son élection (son père, ancien directeur d’école à Labattoir, fut jadis premier adjoint au maire, avant d’assumer par la suite le fauteuil de maire). Il a souligné le fait que son père, « a assumé cette charge avec brio sans jamais s’affilier à une formation politique quelconque », preuve du consensus dont il a pu bénéficier au sein d’une commune alors sous domination du parti départementaliste.

À l’adresse de ceux qui ont composé l’opposition municipale sous son prédécesseur, le nouveau maire de Dzaoudzi-Labattoir a promis une oreille attentive à chaque voix.

Pamandzi prend le relais à l’intercommunalité

La présidence de l’intercommunalité de Petite-Terre échoit à Archadi Abassi, un élu de Pamandzi. Ce dimanche, dans la foulée de l’élection du maire de Dzaoudzi-Labattoir, celle de la présidence de la communauté de communes de Petite-Terre (CCPT) a fait consensus au regard du nombre de votes favorables, trente voix, soit l’unanimité des élus. D’une certaine façon, elle s’inscrit également dans une continuité de l’action engagée par Saïd Omar Oili sur le territoire de la Petite-Terre, Archadi Abassi étant l’un des adversaires politiques de l’actuel maire de Pamandzi, Madi Madi Souf.

« Tant qu’on n’a pas vu la situation soi-même, on n’y croit pas »

Le secrétaire national du syndicat national des personnels de direction de l’Éducation nationale (SNPDEN), Bruno Bobkiewicz, est venu à Mayotte la semaine dernière afin de voir de lui-même la situation des établissements scolaires sur l’île. Il en a également profité pour rencontrer les adhérents locaux du syndicat lors d’une réunion, ce vendredi à Mamoudzou, afin d’échanger sur les différentes problématiques rencontrées par ces derniers. Pour le moins déconcerté, il entend bien faire remonter ses constats au ministère de l’Éducation national.

Flash Infos : Il s’agit de la première fois que vous venez à Mayotte. Jeudi, vous avez visité plusieurs établissements. Qu’avez-vous retenu de ces visites ?

Bruno Bobkiewicz : La première chose qui m’a marqué, ce sont les écarts qui peuvent exister entre certains établissements complètements neufs, extrêmement bien structurés et équipés face à d’autres, qui sont au départ sûrement de très beaux établissements, mais qui manquent d’entretien, qui sont en train de tomber en ruines, avec des toitures trouées ou encore des problèmes électriques. La deuxième chose qui m’a marqué, c’est la taille moyenne des établissements. En métropole, un collège compte rarement plus de 800 élèves. Ici, ça n’existe pas, le nombre d’enfants peut monter jusqu’à 1.600, et 3.000 pour les lycées. On est vraiment sur une taille moyenne d’établissement hors-normes, ce qui crée de nombreuses difficultés de pilotage, surtout quand on a beaucoup de personnels non titulaires. Un personnel de direction, qu’il ait 500, 1.500 ou 3.000 personnes dans son établissement, a la responsabilité de la totalité du fonctionnement. J’ai aussi été frappé par l’absence du système de restauration. J’avoue que je n’étais pas au courant, mais c’est pour cela que je suis content d’être là pour voir ça, le constater moi-même. Il y a une collation, mais ce n’est pas un repas. Or, avec la population défavorisée qu’on accueille ici, le minimum serait d’offrir un repas digne de ce nom une fois par jour aux élèves. J’ai compris que le recteur faisait de ce point un sujet important, qu’il y avait une dynamique engagée au sein du territoire pour améliorer cela, mais j’avoue que l’image des enfants assis sur des marches à qui on donne un sandwich est assez frappante. Enfin, au sujet de l’eau, on voit que cela a des impacts pédagogiques énormes. Quand on voit, dans le premier degré, que des enfants n’ont école que deux demi-journées par semaine, on redoute le niveau avec lequel ils vont arriver au collège. C’est une catastrophe. Il y a une vraie inquiétude de ce point de vue-là.

F.I. : Vous ne vous attendiez pas du tout à constater ce que vous venez de décrire ?

B.B. : Les collègues nous le racontaient évidemment, puis notre organisation au sein du syndicat fait que ces éléments nous sont remontés. Mais je pense que tant qu’on n’a pas vu la situation soi-même, on n’y croit pas. Je pense que c’est bien d’être venu voir ce qu’il se passait, de venir voir les barbelés autour des établissements scolaires. C’est frappant, je pense qu’il faut le voir pour le croire. C’est ce qui a motivé ma venue, ainsi que le fait d’être au contact de mes collègues. Ils vivent des choses difficiles, ils sont très engagés, je pense qu’ils en font bien au-delà de ce que fait le personnel de direction normalement. Ils ont besoin qu’on les écoute, qu’on soit à leurs côtés. C’est le rôle d’un syndicat, donc on essaye de le faire. C’est important d’être aux côtés de ses adhérents. La réunion de ce vendredi a pour but de les entendre sur ce qu’ils vivent. Parce que les personnels de direction sont souvent très isolés, seuls dans leur établissement. C’est d’ailleurs pour cela que le taux de syndicalisation des personnels de direction est souvent très élevé. Presque 50% d’entre eux le sont chez nous, et nous ne sommes pas le seul syndicat. À titre de comparaison, ce taux est de moins de 10% chez les enseignants. En effet, il y a ce sentiment de solitude, et la façon de le rompre, c’est à travers le syndicat.

F.I. : Vous avez rencontré le recteur de l’académie de Mayotte, Jacques Mikulovic, ce vendredi matin. Qu’est-il ressorti de votre échange ?

B.B. : L’ensemble des problématiques que je viens d’évoquer ont été abordées. Le recteur a conscience de la situation, il a une vraie envie, il a espoir, il y croit en tous cas. C’est le sentiment qu’il m’a donné. Il m’a semblé très à l’écoute, car il nous a quand même reçu pendant une heure et quarante-cinq minutes. Mais on constate que les marges de manœuvre ne sont pas toujours entre ses mains. Il est très « métropole dépendant », très « ministère dépendant », et donc il n’a qu’une marge de manœuvre limitée. Et même s’il a la compétence, il n’a pas les moyens financiers complets. Le ministre de l’Éducation nationale (N.D.L.R. Gabriel Attal) sait que je suis là, car nous en avons parlé. Il m’a demandé de lui faire un rapport sur ce que j’aurais vu. Le ministre m’a assuré qu’il avait très envie de venir, et je pense aussi qu’il faut, en effet, qu’il vienne voir la situation ici.

F.I. : Maintenant que vous avez pu faire ces constats de vous-même, que comptez-vous faire ?

B.B. : La prochaine étape est de faire remonter cela au niveau national, car notre syndicat siège dans toutes les instances nationales du ministère. Nous voulons qu’il y ait un focus particulier sur Mayotte, en demandant un plan particulier de rattrapage. Pour nous, l’axe général de ce plan est celui de l’attractivité. Et dans l’attractivité, il y a deux sujets : celui de la rémunération et celui des conditions d’exercice. Dans la rémunération, il y a en effet la question de l’indexation ou encore des classements d’établissement en éducation prioritaire pour tous, lycées compris. Puis il y a la question des conditions d’exercice, comment bien faire son travail en toute sécurité, qu’on soit personnel de direction, enseignant, conseiller principal d’éducation ou encore agent au sein de l’établissement. Tout cela passe par des investissements financiers et matériels.

Lettre ouverte : « Je déplore la discrimination qui serait faite au kiboushi »

Dans un courrier envoyé aux autorités et élus de Mayotte, Djabiri Madi Leroi alerte sur l’absence du kiboushi dans le répertoire de la cité internationale de la langue française inaugurée par le président de la République, Emmanuel Macron, à Villers-Cotterêts (Aisne), le 30 octobre. Ainsi, alors que le shimaoré y figure, la langue dérivée du malgache n’est pas inscrite parmi les langues régionales du patrimoine français.

« Madame et Messieurs,

Cette liste nominative des personnes à qui je m’adresse ici pourrait bien s’allonger quand je sais le nombre et la qualité de nos représentants qui pourrait bien intervenir sur le sujet qui suit. Je parle ici de la cité internationale de la langue française inaugurée le lundi 30 octobre 2023 à Villers-Cotterêts en Picardie par le président de la République. C’est un dispositif pensé pour mettre en valeur les langues régionales de la France avec une place prépondérante pour les langues parlées en outre-mer et en faire leur promotion d’une manière constante sur le plan international. Par la mise sur pied de cette cité, Emmanuel Macron confirme et place d’une manière concrète nos langues régionales comme appartenant strictement au patrimoine de la France, ainsi que le stipule l’article 75-1 de la constitution. Quid de l’enseignement effectif de ces langues dans nos écoles ?

Mayotte a été bien prise en compte dans ce dispositif ce qui me ravit : pour une fois on a fait abstraction du mot magique « sauf Mayotte ». En effet, la langue shimaoré est bien distinguée parmi les autres langues des territoires ultramarins qui ont pignon désormais sur murs de la cité internationale de la langue française.

Cependant, je déplore la discrimination qui serait faite au kibošy (lire kiboushi), la langue parlée à Mayotte depuis au moins le VIIe siècle (les historiens me rattraperont). Cette situation évincerait par voie de conséquence une partie de la population de ce jubilé historique véhiculé par l’inauguration de la cité internationale de la langue française. Si cela est bien confirmé que le kibošy est écarté de ce répertoire des langues valorisées dans cette cité, il conviendrait de rectifier cette erreur manifeste.

Une langue qui a été diabolisée

L’ensemble de la population utilisant cet idiome pourrait penser que la France se rend complice de ceux qui considéraient ou qui considèrent encore que le kibošy est la langue des mécréants qu’il faut bannir de la place publique. En effet, à l’arrivée des Arabes à Mayotte entre le IXe et le XIIIe siècle, la langue kibošy a été diabolisée du fait de la résistance de ceux qui emploient cette langue à se plier à l’islamisation de l’île étant majoritairement animistes. Cela n’est pas sans conséquence sur la vie en société de ces habitants. Aujourd’hui encore, nombreuses sont des tentatives d’étouffement de cette langue : des voix s’élèvent par exemple lorsqu’un interlocuteur s’exprime en cette langue dans les médias.

Or, cette même langue a joué un rôle sans précèdent dans l’histoire de Mayotte et dans le processus de l’attachement de Mayotte à la France. Il n’est plus à préciser que le dernier sultan de Mayotte, Andriantsoly, parlait cette langue et c’est par lui en 1841 que les relations entre Mayotte et la France ont été formalisées. Ainsi, madame et messieurs, c’est faire offense à notre illustre sultan et toute une population de Mayotte que de vouloir, d’une manière délibérée ou non, bannir des lieux publics cette noble langue.

Il est donc impératif que l’État français trouve dans cet espace dédié, la fierté d’exposer le kibošy comme appartenant à son patrimoine. Je vous demande donc de peser de toute votre autorité pour réparer ce que je qualifie d’injustice si cela s’avère que le kibošy a été bien oublié. Car le doute s’installe quand de tous les reportages du réseau la 1ère nous n’avons entendu aucun mot concernant la prise en compte de cette langue dans la cité internationale de la langue française.

Recevez, Madame, Messieurs, l’assurance de ma considération distinguée. »

Crise de l’eau : la manifestation confirmée en Petite-Terre ce lundi

Le collectif Mayotte a soif, organisateur de la nouvelle manifestation, a négocié cette semaine pour que l’événement ait bien lieu en Petite-Terre, ce lundi matin. Alors que celui-ci devait se tenir à l’entrée de la barge, dès 6h, cela pouvait poser des problèmes d’entrave à la circulation. Après un dialogue compliqué, la préfecture de Mayotte et la commune de Dzaoudzi-Labattoir via un arrêté ont donné leur feu vert pour que la manifestation débute à Dzaoudi, au parc de la place de France, aux mêmes horaires. « Pour rappel, il est important de respecter les consignes de sécurité et le cadre légal de ces mouvements. La préfecture s’est montrée réticente à cette initiative, ne donnons pas de raisons d’entrer en conflit », rappelle Andrea Magnolfi, l’un des organisateurs.

Sur le territoire mahorais, mercredi et jeudi derniers, Philippe Vigier a confirmé la généralisation à toute la population de la distribution de bouteilles d’eau, à partir du 20 novembre, et la prise en charge des factures de septembre à décembre (voire au-delà si l’alimentation en eau potable reste partielle). Toutefois, les coupures d’eau de 54 heures (nocturnes dans la zone industrielle de Kawéni) restent en vigueur.

VIDÉO. Reportage sur la plage de Charifou pour constater les ravages du braconnage de tortues

Malgré leur statut d’espèce protégée, les tortues marines sont toujours victimes du braconnage à Mayotte, en raison de leur chair qui a longtemps été consommée sur l’île. Une fois par an, des bénévoles se rassemblent pour recenser les cadavres laissés derrière cette pratique illégale.

« Il y a encore du sang… » C’est le triste constat que Leila Olivier, bénévole, dresse en examinant une carapace de tortue marine que son groupe vient de trouver. Dissimulés dans les hauteurs de la plage Charifou 1, dans le village de M’bouini, ces restes semblent montrer que des braconniers étaient au même endroit il n’y a pas si longtemps. Après une bonne vingtaine de minutes de marche depuis la plage de M’bouini et un sentier escarpé, nous atteignons le sable ébène et étincelant de Charifou 1. Un lieu qui pourrait avoir des airs de paradis s’il ne servait pas de cimetière. Au total, trente-quatre bénévoles sont venus, ce dernier samedi d’octobre, pour ramasser les ossements et carapaces présents sur les quatre plages de Charifou.

Le Réseau échouage mahorais des mammifères marins et tortues marines (Remmat), animé par le Parc naturel marin de Mayotte, organise chaque année une opération de ramassage et de recensement dans un des lieux les plus victimes du braconnage. Si l’année dernière, cette action avait été menée en Petite-Terre, c’est le sud qui a été identifié comme cible prioritaire cette fois-ci. « Sur les plages de Charifou, le braconnage est très présent. Le Parc marin a survolé l’île en ULM pendant trois ans. Leur étude a montré que 11% des traces de ponte se trouvaient sur ces quatre plages là. Les braconniers le savent et un parallèle se fait entre le nombre de braconnages et le nombre de pontes », détaille Émeline Regnault, chargée de projet et animatrice au sein du Remmat.

Recueillir les données les plus précises possibles

Le petit groupe que nous rejoignons est composé de bénévoles de différentes associations. Ils ont tous suivi une formation spécifique dispensée par le Remmat qui leur permet d’avoir l’autorisation de manipuler les cadavres de cette espèce protégée. Au bout d’à peine trois heures sur place, ils ont déjà rempli les sept sacs de riz qu’ils avaient prévus pour l’opération. Pour chaque reste trouvé, ils doivent prendre des photos, noter son emplacement, la date et remplir tout un formulaire visant à recueillir les données les plus précises possibles. C’est ce que fait Leila Olivier, en équilibre sur un rocher, dans la pente où elle et ses coéquipiers ont retrouvé la carapace de la tortue récemment tuée, pendant qu’une autre bénévole la mesure.

Ce n’est pas la seule découverte macabre que la jeune femme fera. Un peu plus loin, elle tombe sur le crâne d’une autre, sûrement morte depuis longtemps. Mais il faut se remettre au travail. « On doit marquer les carapaces qu’on trouve, puis on rassemble tous les ossements pour les peser », résume celle qui est bénévole pour l’association Oulanga na Nyamba. Sur l’ensemble des plages visées, 835 kilos d’ossements, dont 19 carapaces, ont été trouvés ce jour-là. En Petite-Terre, l’année dernière, 435 kilos et neuf carapaces avaient été rassemblés. « Il faut rappeler que le dernier ramassage dans le secteur de Charifou a eu lieu en 2015 », tempère Émeline Regnault, qui veut rester prudente quant à l’interprétation des chiffres. « On peut néanmoins en conclure que la zone est particulièrement visée par les braconniers. » Les restes seront amenés plus tard en mer, afin d’être dispersés.

« Si on continue d’en manger, il n’y en aura plus »

Bien qu’éprouvants, le décompte et le ramassage des dépouilles de cette espèce protégée sont essentiels afin de lutter contre le braconnage. « Cela permet d’avoir des données fiables qu’on peut ensuite transmettre aux pouvoirs publics, afin que des mesures adaptées soient mises en place », avance Émeline Regnault. Nettoyer ces cimetières à ciel ouvert permet également de prévenir le risque sanitaire.

Enfin, c’est l’occasion de sensibiliser le public à la problématique du braconnage. Un public qui peut avoir du mal à être convaincu. « Il faut comprendre sociologiquement pourquoi on mange des tortues et d’où vient cette pratique. Il y a des gens qui nous disent qu’à Mayotte, on consomme leur chair depuis longtemps, alors, pourquoi devoir arrêter d’un coup ? C’est souvent le premier argument qui revient. Le problème, c’est que si on continue d’en manger, il n’y en aura plus. On veut convaincre les gens qu’une tortue a plus de valeur vivante que morte, d’un point de vue touristique par exemple », argumente Émeline Regnault, qui ajoute qu’on ne peut pas se contenter d’interdire la consommation de cet animal, emblème de Mayotte, qu’il faut aussi que la population comprenne les raisons de cette interdiction.

Pour signaler une tortue morte ou en détresse, il est possible d’appeler le Remmat au 06 39 69 41 41, disponible à toute heure.

Le Remmat en quelques chiffres

Le réseau est organisé par un comité de pilotage composé de treize organismes. En 2022, il a recensé environ 150 cas de tortues mortes ou en détresse, dont 90 % ont concerné la mort de l’une d’entre elles. « Tous les ans, on a à peu près 80 % de tortues mortes à cause du braconnage », note Émeline Regnault, chargée de projet et animatrice au sein du réseau. En moyenne, il y a 178 cas signalés par an. Un chiffre en hausse en 2023, avec 187 tortues mortes ou en détresses recensées entre janvier et juillet. L’animatrice insiste sur le fait que, ces données, étant issues de la science participative, peuvent autant signifier une hausse du braconnage qu’une hausse des signalements et de l’efficacité du réseau. Concernant les tortues en détresse, le Remmat arrive pratiquement toujours à les sauver.

Le braconnage peut coûter très cher

Les tortues marines et leurs habitats sont protégés par la loi. Ainsi, les contrevenants s’exposent à deux ans d’emprisonnement et 150.000 euros d’amende. La consommation de chair de tortue peut aussi coûter la vie. En effet, les tortues peuvent être porteuses de bactéries à l’origine de graves intoxications alimentaires, qui peuvent s’avérer mortelles.

Des alertes à la bombe dans les établissements scolaires de Mayotte

« Plusieurs signalements pour alertes à la bombe ont été recensés dans certains établissements scolaires de Mayotte. Pour assurer la sécurité des personnes, chaque signalement est traité avec beaucoup de sérieux par les services de l’État qui œuvrent activement pour sécuriser les établissements et assurer la reprise des cours après avoir levé le doute », indique la préfecture de Mayotte, ce vendredi matin. Le lycée de Sada était concerné par exemple.

Pour chaque alerte, les établissements étaient évacués et un périmètre de sécurité mis en place avec les forces de l’ordre. « De nombreux moyens de contrôle et de vérification sont engagés par les forces de sécurité intérieure afin de prévenir tout risque éventuel », complète la préfecture de Mayotte. En raison de l’attentat du 13 octobre à Arras (Nord) et du conflit israélo-palestinien, le plan Vigipirate a été rehaussé à son niveau le plus élevé « Urgence attentat ».

Le préfet de Mayote, Thierry Suquet, « appelle la population à garder le calme et condamne l’attitude consistant à générer de fausses alertes à la bombe pouvant créer des troubles à l’ordre public ».

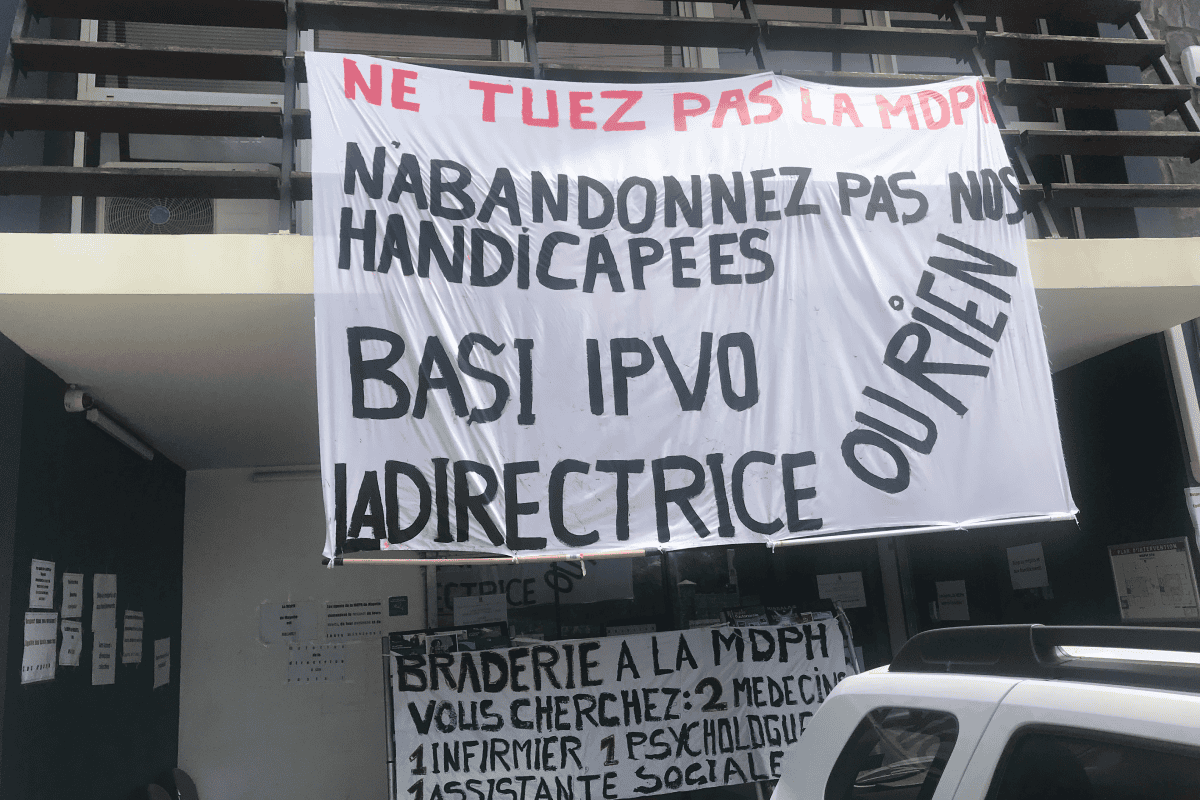

La MDPH976 toujours dans l’impasse

Enlisée dans un conflit social depuis un mois, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) en est encore au même point, cette semaine. Une partie des agents sont toujours en grève pour protester contre le départ de leur directrice dont le contrat ne va pas être renouvelé, un manque d’effectif criant au sein de la structure et les conditions de travail des salariés atteints d’un handicap. L’intersyndicale du Département de Mayotte leur a apporté leur soutien, mais déplore qu’aucune discussion n’ait pu avoir lieu avec Madi Velou, le vice-président du Département et président délégué de la MDPH976. Celui-ci avait expliqué la fin du contrat de la directrice à cause « d’un manque de confiance », mais avait affirmé qu’elle pouvait candidater… sur le même poste. Il reconnaît également un problème d’effectif dans cette structure qui recense et traite les dossiers des personnes atteintes d’un handicap sur l’île.

Et le manque de personnel ne va pas s’arranger. Les deux médecins et l’infirmier ont annoncé leur départ. Pareil pour une partie des agents mis à disposition par le conseil départemental de Mayotte. Ils ont émis le souhait de repartir dans la collectivité. En tout, plus de la moitié du personnel pourrait quitter la MDPH. De son côté, l’intersyndicale qui a dit « préférer la médiation », pourrait changer de méthode la semaine prochaine.

Les services de la Ville de Mamoudzou fermés pour la première journée de Novembre Vert

Novembre Vert commence ce vendredi, avec une première journée de nettoyage de la commune par les agents municipaux. Les services de la Ville de Mamoudzou seront donc fermés afin de permettre aux agents de participer, exception faite de la police municipale et des services de sécurité, des Atsem (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) et des vacataires, de l’antenne de l’état civil pour la déclaration au CHM (centre hospitalier de Mayotte) et de l’astreinte décès joignable au 0639 28 28 67. Cet événement dédié au nettoyage de la ville célèbre les dix ans de l’opération Urahafu Na Unono. S’il ne dure normalement qu’une journée, cette année, le mois de novembre entier lui est consacré.

Le festival Laka se tient ce week-end à Kani-Kéli

Le patrimoine culturel maritime mahorais est mis à l’honneur ce week-end, avec le rendez-vous annuel qu’est le Festival Laka. Le Parc naturel marin, la commune de Kani-Kéli, l’association Laka et la communauté de communes du Sud proposent un village des traditions de la mer, « Mila ya bahari », de midi à 20h ce samedi 4 novembre, sur la plage de M’bouini, dans la commune du sud de Mayotte. Le lendemain, la traditionnelle course de pirogues, « Le Défi du fundi », fera son retour, avec un premier départ à 9h. Des courses « jeunes », « adultes » et « entreprises » sont prévues. Elles se disputeront sur des pirogues de deux places et feront une boucle de 3 km autour de l’îlot Mbouini. La remise des prix se tiendra jusqu’à la fin de l’événement, à 16h30.

L’AaDTM au Salon international du tourisme et des voyages de Colmar

L’Agence d’attractivité et de développement touristique de Mayotte (AaDTM) sera présente au 38e Salon international du tourisme et des voyages (SITV) de Colmar, du 10 au 12 novembre. L’agence représentera donc l’île aux parfums au stand E21, qui sera situé dans le Hall 2 du Parc des Expositions de cette ville du Grand-Est. Avec l’AaDTM, plusieurs partenaires composent la délégation qui fera découvrir Mayotte lors de ce salon attirant du public venu de France, de Suisse et d’Allemagne. Le Conseil départemental, l’Office du tourisme intercommunal de Petite-Terre, l’Agence réceptive Baobab Tour, l’association Tanafou Ya Hazi, la résidence hôtelière Vili Vili et les chambres d’hôtes La Cannelia seront présents pour faire rayonner le territoire et en donner un avant-goût. Danses, découvertes de produits locaux ou encore dégustations sont au programme pour attirer de futurs touristes.