Vidéos sur Instagram, rencontre en zone ennemie à Majicavo… Une petite dizaine de jeunes de Kawéni tentent, depuis janvier, de convaincre les autres jeunes à faire la paix pour mettre fin aux rivalités entre les villages. Ce samedi 23 mars, nous les avons rencontrés.

« On veut surtout que ça s’arrête », pose le « grand-père » du groupe, Edanis Abdou, appelé comme ça parce que du haut de ses 22 ans, il est le plus vieux de la bande. Dans les hauteurs de Kawéni, derrière les bâtiments qui longent la route nationale, quasiment en face du tribunal, ils sont environ une dizaine de jeunes, réunis ce samedi pour nous rencontrer, à réclamer la paix pour mettre fin aux rivalités entre les villages. « On en a marre. On ne peut pas circuler librement. Tous les jours, on entend que quelqu’un s’est fait agresser, ou s’est fait tuer », poursuit celui qui est employé en tant qu’agent de sécurité. Ceux qui se connaissent depuis l’enfance, voisins d’habitations en tôles, se réunissent chaque week-end, pendant les vacances scolaires et parfois le soir, sur cette espèce de promontoire.

Pour eux, le danger immédiat se dresse plus au nord : Majicavo, village frontalier où la majorité d’entre eux n’a pas remis les pieds depuis des années. Le simple fait d’appartenir à l’autre alliance de villages peut les exposer au danger. Les Terroristes (Kawéni, Koungou, Dzoumogné, Passamaïnty…) contre les Watoros (Majicavo, Doujani, Tsoundzou, Vahibé…).

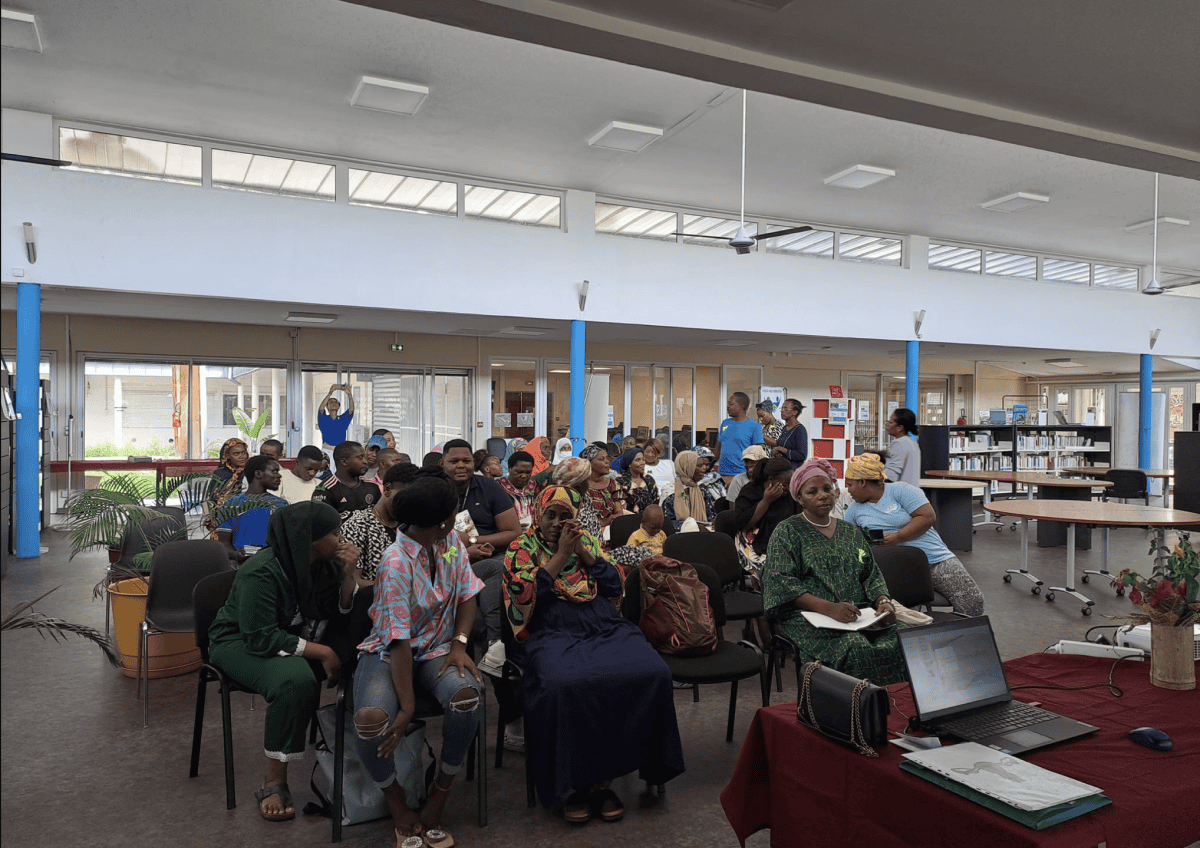

C’est donc à l’orée du chemin qui mène à Disma, leur quartier, partie du bidonville de Mavadzani, que le groupe d’amis a commencé à tourner et diffuser des vidéos humoristiques sur Instagram. Leur compte « Disma et vos aventures », créé en décembre dernier, comptabilise plus de 2.800 abonnés. « Au début, c’était pour s’amuser », informe Sahel, un lycéen de 17 ans, et l’un des « plus sérieux » du groupe. Mais dès janvier, conscients de leur audience et de l’impact qu’ils peuvent avoir, les vidéos portent un message : celui d’arrêter de se faire la guerre entre les uns et les autres, à coups de mises en scène pour dénoncer les faits de violence.

Le 10 mars, ils vont encore plus loin. Trois d’entre eux rencontrent trois jeunes hommes, « plus influents », de Majicavo, dans le village de la commune de Koungou. Une sorte de pourparlers en zone ennemie entourée d’adultes du Conseil citoyen de Kawéni, à la demande de ces jeunes qui souhaitaient une entrevue sécurisée. « Ils nous ont dit que, par contre, ça doit venir de nous. Ils n’ont fait qu’encadrer », précise Sahel. Si ce premier entretien d’environ une heure s’est « bien passé » et a même donné lieu à une vidéo sur leur compte, le groupe espère que ceux qu’ils ont rencontrés sauront convaincre les autres de cesser le cycle infernal des violences. Car ils savent que la « guerre », qui avait déjà fait rage en 2020, peut reprendre à tout moment.

« Il y a deux champs de guerre »

« C’est de là-bas qu’ils nous insultaient et nous balançaient des pierres », montre Sahel, le bras dirigé vers le haut de la colline. Entre octobre et décembre derniers, « c’était la guerre ». Le 10 décembre, un jeune homme de 17 ans avait trouvé la mort au cours d’affrontements entre les deux bandes rivales. Plusieurs interpellations ont depuis eu lieu. L’enquête est toujours en cours.

Si ceux qui prennent le plus la parole pour le groupe, Sahel, Edanis et Djalimou, affirment ne pas vouloir participer aux bagarres en général, ils admettent avoir dû plusieurs fois « se défendre ». « Pour les gros affrontements dans la rue, certains sont appelés et tout le monde peut arriver », indique Sahel. Et concernant les attaques directes sur la colline : « On prévient mais personne n’est forcé de venir. » Mais impossible, selon lui, de ne pas agir. « Ma mère ne veut pas que je m’en mêle quand ceux de Majicavo sont dehors, mais si on n’est pas là, ils brûlent nos maisons », contrecarre celui qui confie avoir gardé chez lui, avant de s’en débarrasser, une barre de fer, au cas où ça dégénère.

C’est même sur l’un des « deux champs de guerre », qu’il a reçu sa première pierre. Ces endroits sont le haut de la colline, « le bassin », désormais recouvert de végétation, d’où on discerne leur promontoire, plus bas. Un espace surplombant où l’on voit tout Kawéni, Majicavo, mais aussi le lagon et Petite-Terre. En contraste, derrière une porte métallique et un muret, plusieurs carcasses de voitures « incendiées » jouxtent la casse locale régulièrement ciblée. L’un de ces jeunes confie d’ailleurs avoir dû fuir avec sa famille pour installer leur banga en tôle plus bas.

« On est prêts à pardonner »

Le deuxième champ de guerre, c’est ce qui reste du quartier d’Hamaha où l’on perçoit des tôles rougies et du mobilier en bois calciné. En novembre, « tout est parti, la gazinière, des cartes de séjour… Tout a brûlé », raconte Djalimou. Alertés par la fumée, ce sont ces jeunes qui ont appelé les pompiers. Un incendie volontaire que nous n’avons néanmoins pas réussi à confirmer auprès de la police. « Chaque village veut se montrer plus fort que l’autre », explique le jeune homme qui, comme les autres, ne sait pas trop expliquer les origines de toutes ces violences. « On ne sait pas quelle bouche suivre. Il y a des rumeurs qui disent que c’était pour une affaire de chiens, d’autres qui disent que c’était à cause d’un match. »

« On est prêts à pardonner », déclare Sahel. « On n’est pas obligé de faire la guerre. » Même si « beaucoup sont têtus », constatent-ils, en commentaires sur les réseaux sociaux, ils sont convaincus que, sur le long terme, la paix pourrait s’installer entre les jeunes, peu importe leur territoire, peu importe leur origine. La bande compte poursuivre sa campagne sur les réseaux sociaux. Et, en parallèle, programmer une nouvelle entrevue avec des jeunes de Majicavo. Mais cette fois-ci, de l’autre côté de la ligne de front, à Kawéni.

« On a déjà vu plus d’une centaine de jeunes descendre »

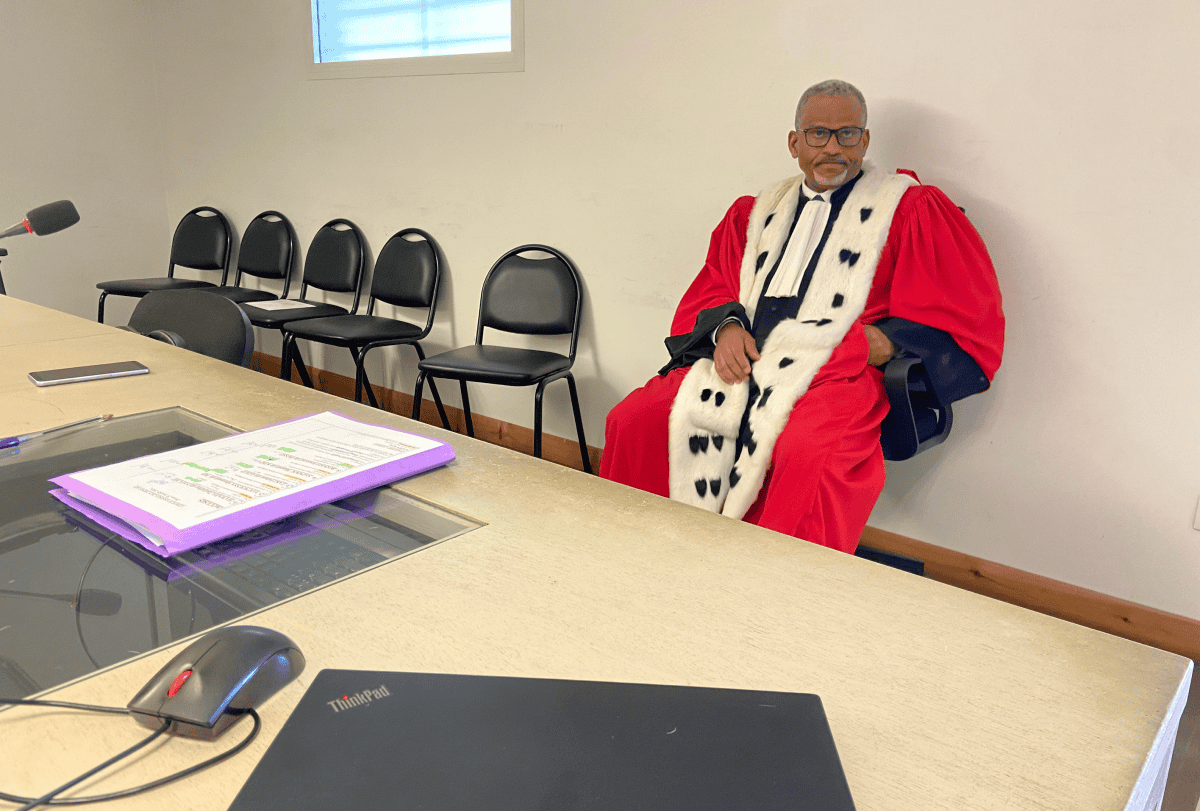

« On est intervenu à de nombreuses reprises », indique le commissaire Philippe Friedrich, qui évoque des « affrontements très violents » d’octobre à décembre, sur le secteur de Kawéni et Majicavo, au niveau du quartier « Disma-haut » (derrière le siège d’Électricité de Mayotte), à raison « d’une à deux fois par semaine ». « Nous sommes très régulièrement intervenus pour repousser car les jeunes de Majicavo descendent, repoussés à coups de cailloux par ceux de Kawéni. On a déjà vu plus d’une centaine de jeunes descendre. Parfois ceux de Kawéni remontaient et les poursuivaient », raconte le directeur de la sûreté publique.

La crête de la colline départage aussi la zone police et gendarmerie : police pour Kawéni, gendarmerie pour Majicavo. « Nous, notre but premier, c’est de protéger la population », fait-il remarquer. La police se retrouve donc souvent placée en contrebas, « pour les empêcher d’aller jusqu’à la route nationale ». La gendarmerie, de l’autre côté. Les forces de l’ordre faisant aussi « parfois rideau entre les bandes ». « On est sur une rentrée des vacances de février plutôt calme mais on sent des tensions », énonce le commissaire. Sur la zone de Kawéni-Majicavo, « on est obligés de rester vigilants. On adapte le dispositif selon les tendances mais on garde un œil ». Jeudi matin, la police a d’ailleurs réalisé une opération de contrôles d’une heure, en piétons sur la route nationale et dans les cases en tôle. « Ce n’est pas parce qu’il ne se passe plus rien, que c’est effectivement le cas. Il nous arrive de discuter avec ces jeunes. Ils se vengent toujours de quelque chose », détaille-t-il. « Et même eux n’arrivent pas vraiment à remonter l’historique. »