Le colloque « Mayotte entre passé, présent et avenir », organisé ces mardi et mercredi par l’Université de Mayotte, réunit des chercheurs pour aborder des sujets comme les migrations, la jeunesse et l’environnement. Il invite à réfléchir sur l’évolution du territoire, son développement autonome et ses relations avec l’État et les collectivités locales.

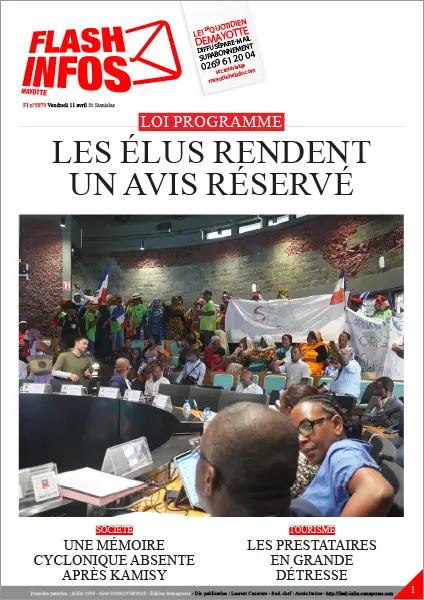

« Je suis venue pour comprendre l’origine des maux que traverse notre île », confie Nazile Omar Hassan, travailleuse sociale, à l’occasion du quatorzième colloque organisé par l’Université de Mayotte, ce mardi. Ce colloque, qui se déroule sur deux jours, rassemble une vingtaine de chercheurs dans la salle polyvalente de l’établissement, afin d’apporter un éclairage sur la complexité du territoire à travers un regard anthropologique.

Ce colloque a été réfléchi par Georgetta Stoica, maitresse de conférences à l’Université de Mayotte, à Dembéni. Elle précise l’origine de son évènement : « Ce colloque est un événement de deux jours, avec des collègues issus des sciences sociales, présentant différents points de vue. Cela nous permet de réfléchir sur le passé, le présent et de nous interroger sur l’avenir de demain. Nous n’avons pas toujours le temps de prendre conscience des changements rapides du territoire. »

Certaines interventions ont permis de retracer l’évolution de Mayotte au cours des quatre dernières décennies. C’est le cas de Sophie Blanqui, installée sur l’île depuis 1979, qui étudie les processus de socialisation depuis 45 ans. « Les sociétés insulaires sont constamment en construction. J’ai tenté d’évoquer la circulation de la violence et la construction de liens communs. Il est erroné de penser que les communautés ont toujours existé telles qu’elles sont aujourd’hui », souligne-t-elle.

Un laboratoire sociologique

Certains chercheurs comme Anthony Goreau-Ponceaud évoquent « un piège identitaire » qui empêche les Mahorais de se projeter dans l’avenir et de construire un « après-Chido ». Ce piège profiterait à la métropole. Le chercheur explique que les multiples frontières – qu’elles soient sociales, spatiales ou symboliques – opposent les Mahorais aux autres. Il souhaite observer Mayotte comme un laboratoire sociologique. Le chercheur se demandent également quel sera le futur du territoire si son développement n’est pas pensé par ses propres habitants, mais par la métropole. Selon lui, il serait nécessaire de favoriser un développement endogène, en repensant les relations entre l’État et les collectivités locales, qui sont en mesure de porter une double culture, celle de l’île et celle de l’État français.

De nombreux thèmes sont abordés lors de ces échanges, notamment la jeunesse, les migrations, le rôle des cadis et les questions environnementales. Des sujets de réflexion qui continueront d’alimenter les débats jusqu’au lendemain, permettant une analyse approfondie des enjeux actuels et futurs du 101e département français.

Journaliste, aussi passionné par les paysages de Mayotte que par sa culture. J’ai toujours une musique de rap en tête.