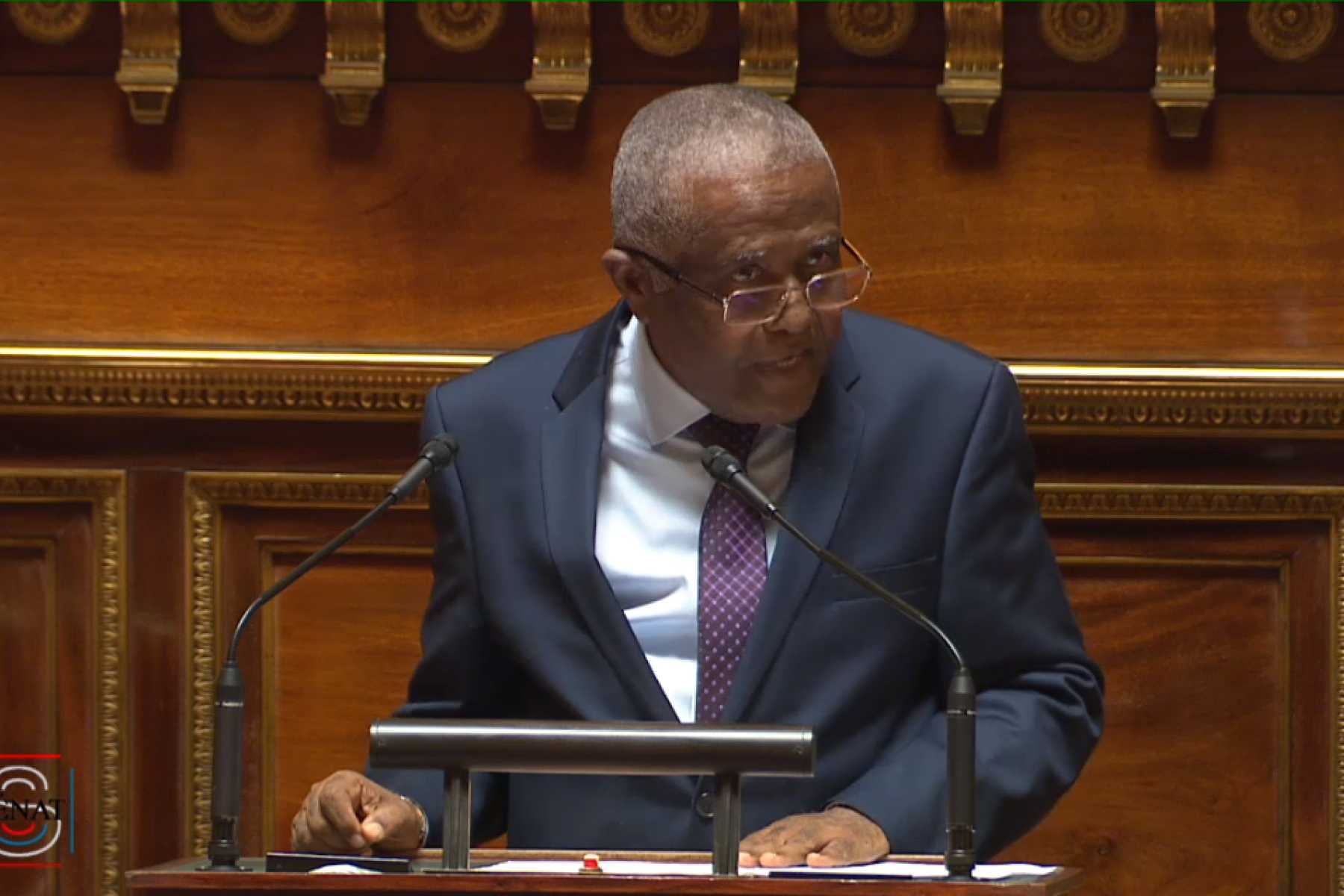

Il est réputé peu bavard, surtout avec les médias. Abdallah Hassani, sénateur sortant de Mayotte, décide de rompre le silence. Dans nos colonnes, il s’exprime sur un certain nombre de sujets importants, notamment l’opération Wuambushu en cours sur le territoire.

Flash infos : Monsieur le sénateur, vous ne briguez pas un second mandat cette année, mais il est opportun d’abord certains sujets avec vous. Pourriez-vous nous expliquer avant tout le rôle d’un sénateur en France ?

Abdallah Hassani : En France, les sénateurs sont communément surnommés « les sages de la République », bien qu’ils aient au–dessus d’eux le Conseil constitutionnel. Au Sénat, la moyenne d’âge est d’une cinquantaine d’années, en fait il s’agit majoritairement de personnes qui ont déjà roulé leur bosse. La plupart d’entre nous avons été d’anciens maires, même s’il n’est pas à exclure que certains arrivent à se faire élire sénateur sans passer par cette case d’anciens élus locaux. C’est pour cela qu’on désigne les sénateurs comme étant les représentants des collectivités locales. Pour caricaturer, je dirais qu’on ne peut pas être sénateur sans avoir au préalable passé le stade d’ancien élu local, savoir comment marche une commune. Comme dans toute assemblée démocratique, il y a au sein de la nôtre une majorité et une opposition. Dans mon cas personnel, une fois élu, je suis arrivé à Paris avec une carte de membre de l’UDI alors même que durant ma campagne électorale, j’ai croisé le représentant local de cette formation politique à qui je n’ai pas manqué de souligné mon adhésion à ce parti. Je pensais qu’il allait venir me soutenir, mais il ne m’a guère prêté attention. J’ai été élu, en binôme avec Thani Mohamed-Mohamed, lequel avait souhaité ce tandem depuis 2011 déjà. À cette époque, Adrien Giraud avait souhaité se présenter et j’ai considéré qu’il méritait ce fauteuil eu égard à son engagement politique passé au service de Mayotte. C’est donc naturellement que nous avons travaillé ensemble en 2017. Lorsque j’ai été élu, nous avons pris le même avion pour Paris et je l’ai rejoint dans La République en marche d’Emmanuel Macron bien que je n’ai pas officiellement adhéré à ce parti.

F.I. : Est-ce que justement la position de sénateur ne peut pas permettre d’impulser un nouveau leadership à Mayotte ?

A.H. : La situation actuelle est différente de celle que nous avons connu auparavant. À l’époque, il n’y avait que deux partis politiques dans l’île, le MPM et le RPR. Ils maîtrisaient parfaitement les choses. Aujourd’hui, personne ne veut de parti. J’ai des amis dans différentes formations, notamment des LR qui appellent de leur vœux une restructuration du MDM. Ils estiment que ces deux grandes formations peuvent s’entendre et travailler ensemble sur de grands projets structurants car nous avons en commun un héritage de nos anciens qui est le développement de Mayotte. J’ai vu comment s’est passée mon élection à la tête du MDM. On m’a mis la pression en s’appuyant sur le fait que Marcel Henry était sénateur et président de ce mouvement. Moi, je leur ai fait remarquer, que lui, comme Adrien Giraud d’ailleurs, étaient présidents d’abord avant d’être élus sénateurs. Rien n’impose donc qu’il faille être président parce que l’on est sénateur. Mais d’autres ont continué à me presser d’accepter de tel sorte qu’à la fin j’ai dû rédiger ma lettre de candidature complètement au dernier moment, le 30 août 2017. Daniel Zaïdani peut le prouver, puisqu’interrogé en novembre, il a déclaré que la seule personne à se déclarer candidat c’était Hassani.

F.I. : Dans quelle situation se trouve exactement le MDM aujourd’hui ? Quelle sont les perspectives de reconstruction de ce parti ?

A.H. : Il y a eu tellement de choses dans la vie de ce parti, notamment des statuts très mal faits. La présidence a été assurée par Moizari, il a fallu dresser les comptes qui n’avait pas été envoyé à la haute autorité depuis 2011. Élu en 2017, j’arrive à Paris pour présenter mes comptes de campagne et là, on m’annonce que je vais perdre mon mandat. J’apprends à cet instant que le MDM n’a pas d’existence légale. Après les investitures, il nous avait été exigé un dépôt de 5.000 euros sur le compte du parti. La moitié de cette somme m’a été remboursée après le vote. Mon mandataire qui n’était pas au fait des choses a pris le chèque et l’a versé dans mon compte de campagne alors qu’il aurait fallu me restituer personnellement les 2.500 euros. Sur ce postulat, le Conseil constitutionnel a estimé que le MDM ne pouvait pas financer ma campagne électorale dans la mesure où il n’existait pas officiellement. J’ai pris l’attache d’un avocat constitutionnaliste qui a défendu mon cas devant les sages avec Fabius à leur tête qui se gaussait de moi. Notre ligne de défense a été que j’ignorais tout cela et que pour moi le MDM existait toujours comme parti. Au terme de la plaidoirie de mon avocat, Laurent Fabius me demande si j’ai quelque chose à rajouter. Alors, j’insiste à nouveau sur mon ignorance au sujet de la situation du MDM, notamment parce que je n’étais plus membre du bureau et qu’il s’agissait là de mon propre argent. L’argent de ma campagne ne m’a été remboursée mais j’ai pu garder mon mandat.

F.I. : Ne croyez-vous pas que votre parti a besoin d’épouser de nouvelles causes ? Se fixer de nouveaux objectifs en adéquation avec les besoins réels de la société mahoraise ?

A.H.: Ma conviction est qu’il faut lui apporter pas mal de changements, y compris son appellation. Il y a une nouvelle génération qui aspire à prendre les rênes du MDM. La difficulté est que beaucoup d’entre nous affichent une fidélité absolue à Marcel Henry, le fondateur de notre parti. J’ai réexpliqué à certains de mes proches comme Ali Mohamed de Mtsamboro qu’il est nécessaire de changer le nom de notre formation politique pour nous rapprocher de la jeune génération. On me répond que ma base de nos militants ne suivra pas si nous nous éloignons trop des idées de Marcel Henry. Je pense qu’il faut proposer quelque chose qui aille dans le sens de la continuité de l’œuvre de nos pères sans pour autant s’arc-bouter sur ce qu’ils ont réalisé. Cela est déjà fait ! Certes, ça doit rester dans le conscient collectif mais aujourd’hui on est plus dans la lutte pour le maintien de Mayotte dans la République française. Cela a été leur œuvre, leur réussite.

F.I. : Justement Monsieur le sénateur, la jeune génération vous reproche parfois une incapacité à aller de l’avant…

A.H. : Effectivement, nous devons, à présent, fixer le cap sur le développement de Mayotte. Mais cela exige de la pédagogie, de monter quels sont vraiment les projets qu’on serait amené à développer. Il y a deux axes pour cela, l’économie informelle qui est totalement détenue par les étrangers, non seulement ceux qui sont réguliers mais surtout ceux qui sont irréguliers. On les exploite parce que les Mahorais ne veulent plus rien faire. Cela est un mal français me direz-vous. Même à Paris, si vous appelez un plombier vous verrez arriver un latino-américain. Mais à côté de cette généralité, il y a d’autres petits métiers tels que les femmes de ménage. Vous ne trouvez jamais de Mahoraise dans ce secteur. Idem dans la pêche, etc…

F.I. : Dans l’opération Wuambushu, il y a un volet lutte contre l’immigration clandestine. Quelle est votre position justement ?

A.H. : Effectivement, nous les Mahorais avons une grande responsabilité dans cette affaire. C’est nous qui gardons ces gens-là, l’état d’esprit général est qu’il ne faut pas accuser les Mahorais car c’est le rôle de l’État français d’empêcher ces personnes d’arriver sur le territoire. Ce que je dis à ces personnes c’est que si vraiment il était possible de le faire, l’Europe l’aurait déjà fait. Elle dispose de moyens colossaux mais elle n’y arrive pas parce qu’il existe des règles internationales qu’elle doit respecter. Au regard des conventions signées, on ne peut pas empêcher les gens de venir sur le sol européen. Il faut les filtrer, les renvoyer chez eux tout en sachant que ça consomme beaucoup d’argent. On ne peut pas dire que notre marine doit couler le bateau qui arrive dans le lagon. Et de toute façon, je ne vois pas comment la France peut mettre un mur entre Anjouan et Mayotte. Les États-Unis ont essayé de le faire avec le Mexique et ça ne marche pas. Donc je pense que la meilleure solution pour nous les élus mahorais, c’est de nous mettre autour d’une table et d’examiner ensemble ce qui est possible de mettre en pratique. Il faut éviter les effets d’annonce comme le fait le député Mansour Kamardine. Dans la mesure où il a eu une telle idée, je pense que l’idéal aurait été qu’il réunisse l’ensemble des élus et débattre du sujet pour arrêter une position commune à la fin de la discussion. Le souci est qu’au final, il va y avoir un amalgame au sein de l’opinion publique alors qu’il aura affirmé cela tout seul dans son coin sans avoir consulté personne. Il est urgent que nous tenions une table ronde pour savoir quelles mesures allons-nous demander à l’État à l’issue de cette opération Wambushu.

F.I. : Justement, selon vous, que faut-il faire après cette opération ?

A.H. : Nous avons trop souvent ignorer nos voisins. Bien sûr, ils sont les premiers à ne pas vouloir discuter avec nous. J’ai en mémoire notre déplacement à Moroni en 2017, avec les députés Ramlati Ali, Mansour Kamardine et le sénateur Thani Mohamed–Soilihi. Les Grands-Comoriens ne voulaient pas qu’on participe aux travaux. Il a fallu que le président Azali Assoumani tape du poing sur la table pour que notre présence soit acceptée. Mais vu leurs propos, il me semble qu’ils commencent à comprendre que chez eux là-bas rien ne marche. Je connais un Franco-comorien originaire de Dzaoudzi-Labattoir, ancien maire d’une commune à la Grande-Comore qui s’est maintenant installé dans le quartier des Hauts- Vallons. Il a admis avoir jeté l’éponge parce que ça ne marche pas malgré deux mandats successifs. Il m’a avoué qu’il n’y aura jamais de développement là-bas à la Grande-Comore. Il y a tellement de freins sur le plan sociétal que rien ne bougera pendant très longtemps. C’est pour cela qu’il faut essayer de trouver des passages.